COLUMN

コラム

閉じる

不変かつ企業の根幹となる経営理念ですが、「社員一人一人に浸透している」と自信を持って言えるでしょうか?

近年、ミッションやビジョンは発信しているものの、経営理念を発信・浸透させ切れていない企業が多い印象を受けます。

経営理念の重要性

(1)「経営理念」と「ビジョン」の関係性と「経営システム」

前提として、ビジョンが企業の成し遂げたい「夢」であるのに対し、経営理念は世のために役立ちたい、社会に認められたいという「志」です。経営理念という「志」を失った企業では、「夢」であるビジョンが単なる金儲けの手段設定になることも多く、儲かりそうだから目指すだけのものになり、軸の無い企業になることさえあります。正しいビジョンを描くために経営理念という「志」が必須です。

また経営理念は存在するだけでは意味がなく、毎朝復唱するだけでも意味がありません。社員一人ひとりがその意味を理解し、価値判断基準として常に頭に置いていることに意味があります。企業とは他人同士が集まった集団に過ぎません。年齢や、育った環境、性格などバラバラな個人の集まりです。その集まりが集団ではなく、組織として最大限の力、シナジーを発揮する、そのためには経営理念という核が必要となります。

後ほど説明をしますが、経営理念という不変の軸があり、その上で目指すべきビジョンが設定されます。そして実現するための戦略・戦術・戦闘へと繋がっていくのです。

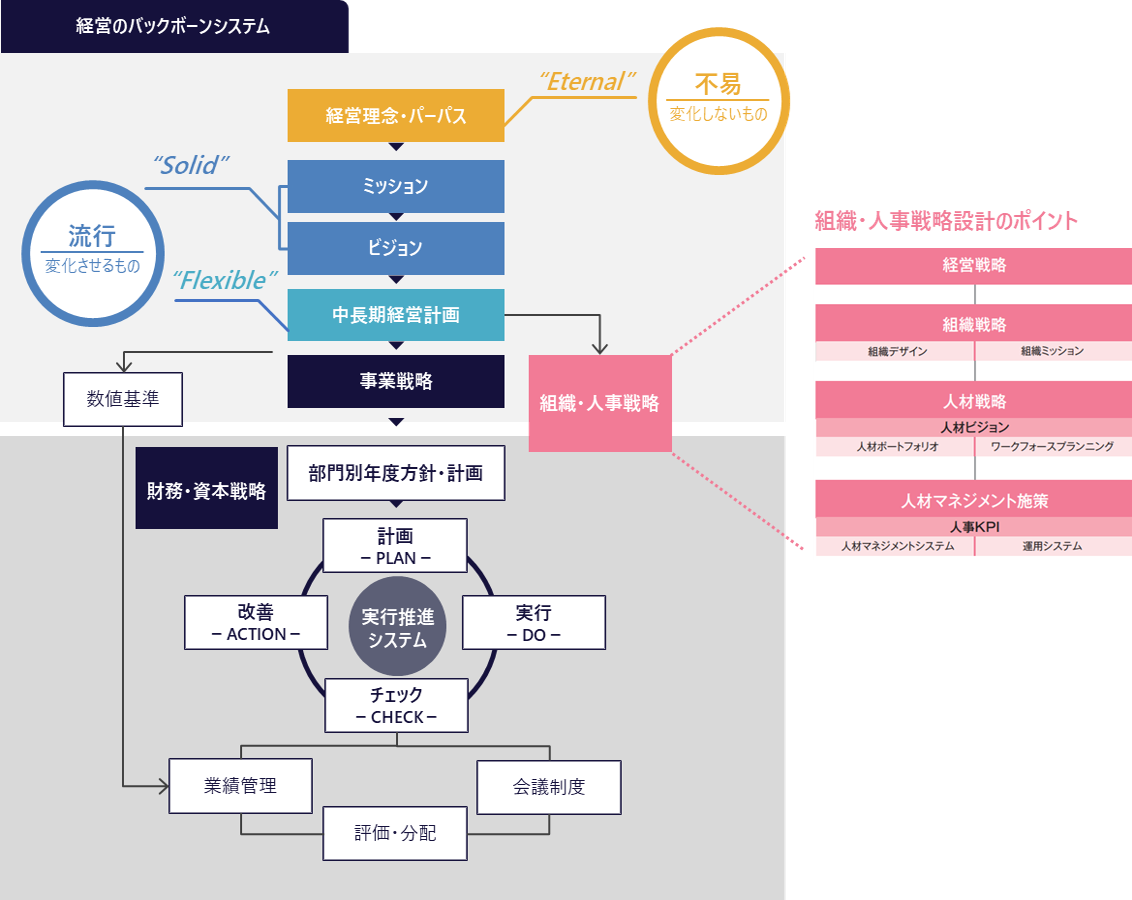

そして経営システムとは、事業戦略と経営戦略を効率的に運用するための仕組みであり、「戦略実現システム」であり、経営理念やビジョンを実現する上で重要な役割を担います。立派な理念や製品、技術を備えていても、事業戦略と経営戦略が分断されてしまうと企業は必ず空中分解します。時代の要請や環境変化に対し、個人やレポートライン(指揮命令系統)などの"点"や"線"で対応するのではなく、経営システムによって「面」として有機的に結び付け、立体的かつ全社員活動でフォローしていく必要があります。経営システムの役割は、会社の利益に適するような計画、決定、行動を促すことと言えますが、最も望ましいのは社員一人ひとりが自ら「そうしたい」と感じてくれることです。社員が何をどうすべきかを決める助けとなるのが、経営システムです。そして信念、価値観、会社としてありたい姿など骨太な方向性を確立するのが経営理念です。

(2)持続的に成長している企業を支える「経営のバックボーンシステム」とは

経営理念とは、企業内のあらゆる意思決定や行動の規範となるものです。そうした規範となる理念は、時には長い時間をかけ、試行錯誤を通じて組織内に育まれ、創業者の強い想いとして組織に深く浸透します。企業が競争を生き抜き、成功を収めるには、あらゆる方針や行動の前提となる確固たる信条・志を持たねばなりません。

そして持続的成長に向け、企業の上位概念である経営理念から中長期ビジョン、計画、方針が立てられ、部門の実行計画、社員への分配につながっていきます。経営システムを構成するそれぞれが、背骨(バックボーン)のように一本でつながることが大切であり、我々はこれを「経営のバックボーン」と呼んでいます。背骨がない動物は体を支えることができないのと同様に、企業も背骨を持たなければ経営を支えることはできません。このバックボーンシステムは、まさに企業全体を支える屋台骨であると同時に、経営理念なくして企業組織は運営できないということを示しています。

出所:タナベコンサルティング作成

経営理念を社内に浸透させるためには

(1)価値判断システムと実行推進システム

企業経営の骨格であるバックボーンシステムは、大きく「価値判断システム」と「実行推進システム」の2 つに分けることができます。価値判断システムは、企業の使命である経営理念と、そこから導き出される中長期ビジョン(ありたい姿)、中期経営計画、年度経営計画、年度基本方針を指す。すなわち、経営理念に基づいて中長期的視点から意思決定を行い、適切な目標を設定するための仕組みであり、代表取締役や役員など経営陣が担う領域となります。

一方、これを現場で進めるための仕組みが実行推進システムです。年度基本方針を部門方針へ展開し、マネジメントサイクルであるPDCA(計画・実行・チェック・対策)を回していく。その進捗をシステムの活用やコミュニケーションパイプ(会議・ミーティング)の運営によって管理し、目標達成を実現するために、主に経営幹部が担う領域です。

また、計画を推進する過程で経営環境が変われば、価値判断システムの中長期ビジョン~年度基本方針も環境変化に応じて切り替えていく必要があります。その際には実行推進システムにおいても、部門方針を変更し、素早くPDCA サイクルを回す必要があります。

経営陣の設定した価値判断システムをただ右から左に伝えるだけでは、経営幹部・管理職の職責を果たしていません。価値判断システムをもとに、実行推進システムを設計し、推進・運用することが求められます。そのためには経営陣の言葉を咀嚼して、自身の言葉で部下へ発信する能力が求められます。成功のポイントは経営幹部・管理職がハブ機能を果たせるかどうかです。

具体的な実施方法と経営理念浸透の成功事例

(1)方針マネジメント

組織とは、経営方針に従って立てられた経営計画を達成するための手段です。経営方針が徹底されなければ、業務がルール通りに行われなくなり、会計処理までルーズになります。経営幹部・管理職のリーダーシップにより業績格差が開いてきます。

方針マネジメントとは、全社方針を各部門で共有し、徹底するための仕組みです。各部門においては部門方針・部門目標を作成し、その行動計画・進捗計画をP(計画)→ D(実行)→ C(チェック)→ A(対策)のサイクルに乗せ、推進していくことです。重要なことは、どこで(何で、誰が)チェックし、どこが(何が、誰が)差額対策を立て、修正計画を立案し再実行していくのかが、明確になっているかです。重要な鍵を握るのは、コミュニケーションパイプ(会議体)の適切な運用であり、経営幹部を中心とする会議体が機能しているかです。経営会議、幹部会議、事業所長会議、部門会議など企業によってさまざまな経営会議が定例的に行われますが、これらの会議の目的は、下記の4点です。

①経営方針の伝達―トップが示した経営方針を経営幹部が理解・共有する

②差額対策の検討―実績の問題点(予算との差額)を発見し、処置をとる(業績先行マネジメント)

③部門情報の共有―各部門の幹部がそれぞれの情報を共有し、連携を図る

④幹部教育の推進―広い視野と総合的判断力・発信力、考え方を練磨する

(2)業績先行マネジメント

重要なポイントである業績先行マネジメントについて説明します。企業における業績管理のレベルは大きく3つに分類されます。

1つ目は「遅行マネジメント」です。業績数値の集計と現状の把握分析に時間がかかるため、出てきた課題への改善策が遅れて、結果的に目標を達成できないことが多い傾向にあります。多くの企業がこの遅行マネジメントを実施しています。前月実績の確認をメインにしているような会議がそうです。前月実績を振り返り、○か×か評価しても、将来の数値改善には繋がりません。

2つ目は「同時マネジメント」です。業績数値をタイムリーに把握できるため、現状の見える課題にすぐ手を打てますが、目先の対処に追われるため、抜本的なカイカクではなく、その場しのぎの対策になることが多いです。

3つ目は「先行マネジメント」です。3~6カ月、企業によっては1年先、2年先の業績の着地見込と目標数値との差異を把握し、そこから逆算して目標値とのギャップにいち早く手が打てるため、業績目標を達成しやすいと言えます。

現在の業績は、過去に蒔いた種の結果です。過去・現在を分析するのではなく、業績をコントロールするためには、先行マネジメントを行うほかありません。

さいごに

経営理念を浸透させるために、まずは「経営のバックボーンシステム」を実装してください。経営理念という「志」を実現するために、ビジョンや中期計画、部門方針などがあり、最終的に評価・分配に結びついていること。表面的な、見た目の良い評価制度で社員を動かそうとしても、上手くはいきません。理念から一本の軸でつながった、評価の仕組みが重要なのです。

また、部門経営者ら管理職が、経営理念を咀嚼し、自身の言葉で発信できること。自身の言葉として想いが込められているからこそ、部下を鼓舞することができます。理念を咀嚼し発信することが管理職の責務であることを理解してもらうこと、また咀嚼し発信する能力を身に付けてもらうこと、も重要であり、管理職の育成も経営理念を浸透させる上で、非常に重要です。

経営理念の浸透は一朝一夕では実現しませんが、企業が持続的に成長するためのエンジンです。この機会に一度、自社の理念浸透度を見直してみてはいかがでしょうか。

著者

最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト