閉じる

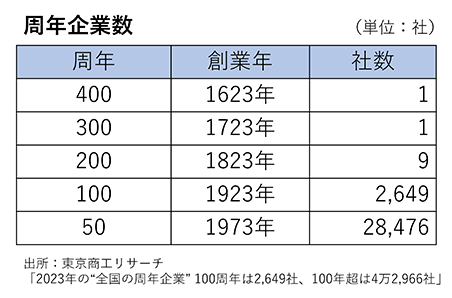

2023年に50周年もしくは100周年をを迎える企業は全国で3万1,136社(50周年が2万8,476社、100周年が2,649社)あります。(東京商工リサーチ「老舗企業」調べ)

商品、サービスなどを含めると無数の周年タイミングが存在します。

100年続くブランドとは?

どんな時代でも選ばれるブランドへ

時代に合わせたブランド価値を見つけ出す

日本国内では2022年の1年間で約14万社が法人として新設されましたが、その中で100周年を迎えることができるのは前段にも記載の通りひと握りです。

では、長く続く企業にはどのような特徴があるのでしょうか。

まずは、一貫したブランドビジョン(コンセプト)を描き、自社の強みを活かしたブランド展開をしていることが挙げられます。

そして、顧客ニーズや時代に合わせたコミュニケーションを設計し、常に改善を続けていることにより、顧客から選ばれる存在であることも重要なポイントです。

長期的に愛されるブランドを構築していくためには、ターゲットとなる市場における自社の強みを定期的に分析・検証し、それらを磨くことで価値を向上させ、ブランドイメージを再構築するリポジショニングを実行していかなければなりません。

高い認知度や商品力、サービス力が優れているという理由で油断をすれば、すぐにブランドは衰退の一途を辿り、経営危機に陥ることもあり得ます。

常に健全な危機感を持ち、5年、10年といった節目のタイミングやスパンで現状を見つめ、未来を描くためのリポジショニングの動きを図ることはもちろん、長期的な目線で大きな変化が必要な場合にはリブランディングを実施することが、100年続くブランドへ繋がっていくと言えます。

ブランド価値の棚卸しはリポジショニングのスタートライン

これまでの歴史を振り返り、ブランドの現在地を知る

現状分析は未来を創る源泉である

ブランドのリポジショニングにおいて最初に実施する現状分析のフェーズは、ブランド価値を理解するうえで最も重要なポイントです。

ブランドの現在地が不明瞭な状態では、伝えるべき価値を見失い、長く続くブランドが構築できません。

保有している強み=ブランドバリュー(付加価値要素)と弱みの明確化を図り、並行して、競合分析や市場調査を実施し、差別化ポイントを見出していくことが不可欠となります。

現状分析は、グループインタビューや定量調査、社内や取引先へのアンケートなどを通してまとめていきますが、特に意識すべき点は下記の3点です。

1.ブランドポジション(=ブランドの対外的・相対的な位置付け)

競合ブランドとの比較を提供価値基準に基づき整理。顧客に提供する付加価値を明確化。

2.ブランドコアコンピタンス(=ブランドの付加価値を生み出す、他社にまねできない核となる能力=強み)

バリューチェーンマッピングなどにより整理。差別化要素を明確化。

3.ブランディングプロセス(=ブランドの付加価値を生み出す、具体的な企業活動や仕組み)

具体的な活動を整理。付加価値が生まれるプロセスを明確化。

これらの現状分析で導き出した現在のブランド価値を、時代に合わせ共感されるブランド価値へと昇華させていく必要があります。

市場変化を味方にする柔軟性が、ブランドの成長につながる

未来を創るターゲットを明確に設計し、共感連鎖を生みだすコミュニケーション

コロナウィルスの猛威、各地で起こる紛争、急激な円安など、近年我々を取り巻く環境の変化は目まぐるしく、社会構造や生活者の価値観の変化も大きくなっています。

このような変化に対して柔軟性を持ち、ブランドの新たなポジションを確立すべく、現状分析を基に未来を担うブランドターゲット(=ブランドベネフィットを最も求めている、最も提供したいターゲット)を明確に設定することが重要です。

そして、そのターゲットが求めているニーズを捉え、伝えるメッセージやクリエイティブを再構築し、共感を生むタッチポイントを増やすための具体的なアクションプラン(広告展開や営業活動など)を立て、コミュニケーションを実行していきます。

共感を生むことができれば、SNSなどでの発信の連鎖により、結果として新たなファンが創出され、ブランドの成長へ繋がっていきます。

言うまでもなく、新たなポジションで生き残ることは容易ではありません。

だからこそ、場当たり的なコミュニケーションではなく、新規顧客獲得率や市場シェアの拡大、売上増などの定量的な目標(KPI)と期限を設定し、成果につながらない実行内容は改善を繰り返すマネジメント力も求められます。

ポジショニングの確立に向けた改善を図るための定点評価

愛され、選ばれ続ける100年ブランドへ

リポジショニングを推進するうえで、定点評価によって現状の進捗状況を把握し、クリエイティブやタッチポイントの改善を図っていくことも必要不可欠です。

定点評価をする際の押さえておきたいポイントは下記の5点です。

1.ブランド認知度:ターゲットがブランドを認識している割合が上昇しているか

2.市場シェア:新たなポジションでの市場シェアが増加しているか、競合他社との比較

3.収益と利益:売上や利益にどのような影響を与えたか

4.ブランドイメージの変化:発信しているメッセージとのイメージギャップ

5.インナーブランディング:社員のブランド理解度

現状分析を実施したタイミングからどのような変化に繋がっているかを理解し、ポジション確立に向けて、成果に結びついていない項目に関してはクリエィティブやコミュニケーション設計などを見直す必要があります。

その他、競合比較やターゲット市場への適合性、市場調査も組み合わせ立体的な評価を行うことで、より精度の高い改善策の設計が可能となります。

上記のように定点評価を行い、的確な改善を重ねていくことでポジション確立を実現し、次のリポジショニングを図る。このサイクルを回し続けることが重要です。

ぜひ本コラムを、顧客に愛され選ばれ続ける100年先も続くブランドを目指すための参考としてください。

AUTHOR著者

執行役員

ブランド&PRコンサルティング事業部

竹綱 一浩

ブランディング戦略パートナーとして、SNSなどのデジタル活用や動画活用を得意とし、ブランド構築からコミュニケーション設計までリアル×デジタルでブランド価値を最大化するコンサルティングを実行。戦略策定から、実行推進を並走しトータルでサポート。特にブランドストーリーに沿った企画とその推進マネジメントを通じた人材育成で、クライアントから高い信頼を得ている。

ブランディング・戦略PR情報サイト

ブランディング・戦略PR情報サイト