中堅企業が実装すべき財務戦略

~企業の持続可能性を高める事業再生のポイント~

- 資本政策・財務戦略

閉じる

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「コーポレートファイナンス戦略」の第2章の抜粋記事です。

4 企業の持続可能性を高める事業再生のポイント

(1) 高付加価値(高粗利益)型収益構造の構築

事業再生とは、事業を抜本的に改革することで収益構造などを改変し、文字通りに事業を再生させることをいう。具体的には、将来的に債務弁済ができなくなる可能性のある企業が、債務整理の対策を実施しつつ事業改革を実施し、企業の安定的な存続を図ることである。

事業を再生させるためには、損益計算書とキャッシュフロー計算書を改善するだけでなく、過剰債務の解消(デット・リストラクチャリング)による貸借対照表の改革も求められる。

事業再生の方法は、大きく「法的整理」と「私的整理」に分けることができる。まず法的整理とは、端的にいえば裁判所を通して会社を整理することである。「民事再生法」や「会社更生法」「破産法」などに基づいて行われる法的整理は、時間と費用がかかることから主に大手・中堅企業で利用されることが多い。

次に私的整理とは、債務者と債権者の話し合いなどによって再生手続きを進める方法である。法的整理のように多数決で少数者の権利が変更または制限されることはない。法的整理と比較すると、迅速かつ低廉に進められるというメリットのほか、私的整理が成功すれば取引先との取引を維持することができ、顧客に引き続きサービスを行いながら、経営を継続することもできるというメリットがある。

(2) 事業承継期の事業再生

上場大手企業から中堅企業、中小・零細企業に至るまで、すべての企業は「存続」「売却」「廃業」「倒産」のいずれかを決断しなければならないときが必ずやってくる。その決断を迫られる局面は、事業承継のタイミングであることが多い。しかし、会社を存続させたくても、後継者がいなければ引き継ぐことはできない。また後継者がいたとしても、「債務(借入金など)が多額で後継者に引き継げない」という課題にぶつかることが多い。会社が経営不振で存続の危機に直面していたら継がせることは難しい。ましてや他社に譲渡することも不可能である。

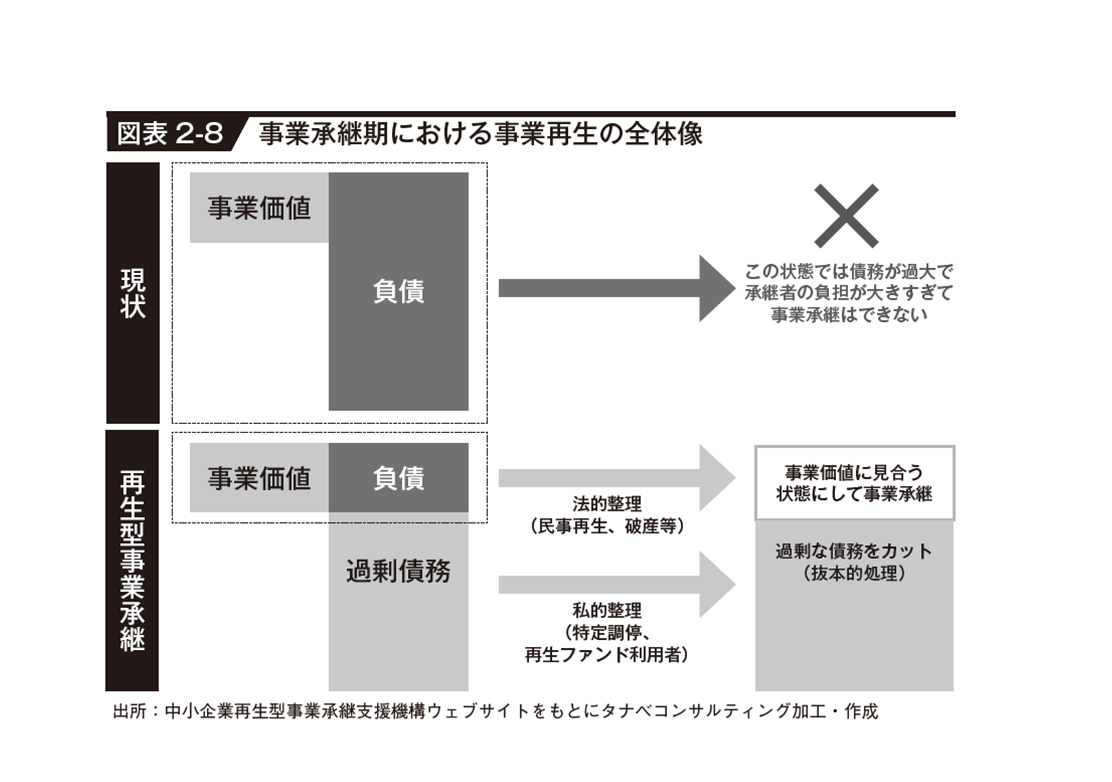

これから述べる「事業再生」は、事業承継のタイミングで企業の再生を図り、事業を存続させて企業価値の向上につなげることを想定している。具体的には、【図表2-8】の再生型事業承継のように、現状は負債が大きく、後継者に事業を引き継ぐことができない財務状況にあるが、法的整理、もしくは私的整理を行うことで過剰な債務を削減し、抜本的な改善を図ることで事業を存続させる手段である。

過剰債務の見直しにより後継者の負担を減らすことで、事業を引き継ぐことが可能となる。自助努力による事業再生を図るうえでは、まず事業への影響度を最低限に抑えるため、私的整理を検討することが望ましい。

▼クリックで拡大します

(3) 再生型事業承継

再生型事業承継とは、主に金融機関からの支援によって事業再生を図る手法である。主な選択肢として、次の5つが挙げられる。

①金融機関に返済条件の緩和を依頼するリスケジュール

金融機関などと借入金における月々の元金返済部分を交渉し、当初の契約より条件を緩和(返済金額の減額や返済期間の猶予など)することにより、資金繰りの安定を図るものである。

借入金の削減や金利の減免を行うものではないため、抜本的な財務体質の改善には至らないが、事業再生において最も一般的な手法である。まずはリスケジュールで自社の再建(資金繰り)が可能であるかどうかを見極める。1つの目安として、5~10年以内に実質債務超過が解消、かつ債務償還年数が10年以内の再建計画であることが望ましい。

②資本性劣後ローンによる資本性借入金(DDS)

債権者が債務者に対して有する既存の貸付債権の返済順位を、他の貸付債権よりも劣後化(後回し)させる手法である。債務者は債務を通常の貸付金から長期の貸付金へ組み替えることができるため、企業の年間返済ペースを落として返済圧力を軽減させることができる。

③既存債務の株式化(DES)

金融機関や関連会社などから現物出資、金銭出資を行うことで借入金を資本に転換する手法である。債務者である企業は株式を発行することで有利子負債を削減でき、負債の削減と自己資本の充実を図る。

また、債権者は貸付金を回収できない代わりに、債務者である企業の経営権を握る(株式取得)ことができる。

④債権放棄

債権者が債務者に対して債権の全部、または一部について返済義務を免除する手法である。リスケジュールだけでは事業の再生を図りにくい企業が金融機関などに依頼する。事業内容や事業の今後の成長性などが取り組みのポイントとなる。

⑤第2会社方式による実質的な債権放棄

過剰債務により財政状況が悪化した会社から、収益性の高い優良な事業だけを別会社(第2会社)へ分離して事業再生を図るとともに、不採算事業・過剰債務が残った旧会社を特別清算する手法である。

今後の事業継続に必要な機能のみを新会社に承継させる新設分割を行い、債務者自身は破産や特別清算などの法的整理手続きによって清算する手法と、不要な資産を新会社に承継させる手法がある。優良会社の株式は、債務者から第三者のスポンサーに譲渡され、その譲渡代金が債権者に対する弁済原資となる。

これらの手段は法的な手続きを行わず、債権者(主に金融機関)との交渉により債務を圧縮し、後継者に引き継ぎやすい財務体質に改善する手法である。

(4) スポンサー型事業再生・事業承継

次に、M&Aを活用した事業再生方式(スポンサー型事業再生・事業承継)について解説する。これは企業単独での収益改善が困難であったり、また後継者問題を抱えていたりなど、現経営陣では事業を存続させることが困難である企業が、スポンサー企業に事業を承継して事業再生と企業存続を図る手法である。

メリットとしては、大きく次の4つが挙げられる。

・スポンサーが付くことで後継者問題を解決できる

・事業が存続可能となるため社員の雇用・取引先を失わずに経営できる

・スポンサーの知見を活用し、事業を改善できる

・経営責任を明確にできる

一方、デメリットとしては、

・通常のM&Aの関係者に加え債権者が加わる

・最適なスポンサーが見つかるかは不透明

・時間や賃金、手間など多くのコストが発生する

―などがあるため留意いただきたい。

ただ、いずれにせよ手法ありきの事業再生は得てして成功しないものである。債務が過剰で事業承継に二の足を踏む企業は、自社の現状を直視して、再生に向けたステップを正しく描くところからスタートすることが大切だ。

関連記事

-

組織活性化の手法や生産性を高める実践ステップ

- ホールディング経営

-

効果的なMBOスキームとは?EXIT戦略を成功に導く7つのステップ

- 資本政策・財務戦略

-

企業が行うIR活動の目的と効果を発揮する施策とは

- 企業価値向上

-

ROICを浸透させるためのポイントを探る

- 資本政策・財務戦略

-

PBR向上の意義とPERとの違いを解説

- 企業価値向上

-

ROE ~ 企業価値向上における枢軸

- 企業価値向上

-

-

組織再編の目的や手法、実施する際のポイント

- グループ経営

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト