中堅企業が実装すべき財務戦略

~企業価値向上に必要な七つの重点テーマ~

- 資本政策・財務戦略

閉じる

本コラムは、ダイヤモンド社発行の「コーポレートファイナンス戦略」の第2章の抜粋記事です。

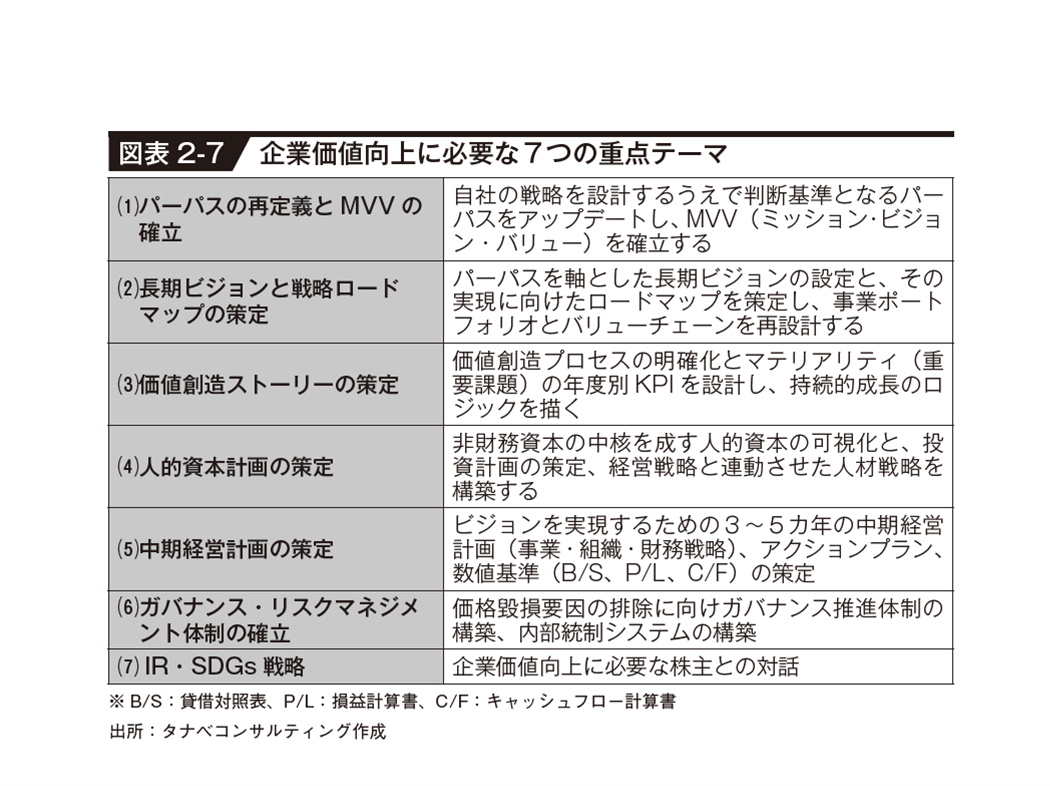

2 企業価値向上に必要な7つの重点テーマ

TCGでは、企業価値向上を図るために重点的に実施すべき7つのテーマを掲げている【図表2‐7】。これまで述べてきた通り、財務戦略に加え、非財務戦略も踏まえた企業価値向上に必要なテーマとして捉えていただきたい。

▼クリックで拡大します

(1) パーパスの再定義とMVVの確立

全社共有の価値判断基準の明確化である。自社のパーパスを見直し、パーパスと整合性の取れたMVV(ミッション、ビジョン、バリュー)を明確にすることが大切である。

パーパスとは、企業としての存在価値・あり方やステークホルダーに対する考え方で、「事業を通じて社会に貢献する価値(貢献価値)」を示す。一方、ミッション(企業使命)とは、企業の社会的役割で、社会のなかにおいてどのような課題を解決するのかを示す。

またビジョン(ありたい姿)は、目指すべき社会性、心から達成したいと願う自身の未来像、自社らしさを示す。そしてバリュー(価値観)は、ミッション・ビジョンを実現する(できる)ために優先すべき価値判断や行動規範を表現したものである。

(2) 長期ビジョンと戦略ロードマップの策定

パーパスを軸に企業価値を最大化させる事業ポートフォリオの設計である。事業ポートフォリオを実現する戦略オプション(M&A戦略、他社との提携など)の検討と計画策定がメインになる。この事業ポートフォリオ戦略を具体化するため、従来のバリューチェーンの再設計や事業間シナジーを発揮させる組織・マネジメント体制まで時系列にロードマップとして落とし込む。

(3) 価値創造ストーリーの策定

財務資本と非財務資本の可視化により、どのように価値を向上するかというストーリーの明示である。まず、企業価値の源泉である財務資本、非財務資本(製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本)が何かを明らかにすることと、非財務資本についてのKPIの設定が重要なポイントとなる。

この6つの資本がインプットとしてビジネスモデルに投入され、事業活動を通じてアウトプットを生み出し、アウトカムとして6つの資本が強化されるロジックを明示することである。

(4) 人的資本計画の策定

非財務資本の中核を成す人的資本の可視化と人材投資計画の策定である。人的資本戦略において大切なことは、3つの視点と5つの共通要素で現状の取り組みを評価することだ。

3つの視点とは、「経営戦略と人材戦略が連動しているか」「現状と目指すべき姿のギャップが定量的に押さえられているか」「企業文化として定着しているか」。また5つの共通要素とは、「動的な人材ポートフォリオ」「知・経験のD&I(ダイバーシティー&インクルージョン)」「リスキリング(デジタル・創造性など)」「従業員エンゲージメント」「場所や時間にとらわれない働き方」である。

3つの視点と5つの共通要素で、現在の人事施策である採用、評価、報酬、教育投資、DXの活用、兼業・副業、リモートワーク、マネジメントスキルの向上などを確認していただきたい。そして、すべての項目を外形的に当てはめるのではなく、自社固有の状況から優先順位と時間軸を設計し、ロードマップへと落とし込む。

また、人的資本で大切なもう1つのテーマは、「サクセッションプラン(後継者育成計画)の策定」である。これは、すでにコーポレートガバナンス・コードで情報開示を求められている通り、次世代の経営人材をどのように育成しているかを明示するものである。次世代の経営人材が安定的に輩出されなければ、持続可能な経営とはいえない。将来の経営者候補を時系列で選抜して育成する仕組みの構築も、ロードマップに落とし込む必要がある。

(5) 中期経営計画の策定

中期経営計画を策定する際の考え方が大切である。単に3〜5年の積み上げ式の計画立案に終始するのではなく、立案した長期ビジョンからバックキャスト(逆算思考)で中期経営計画を描くことが大切だ。10年ビジョンであれば3カ年中期経営計画を3回転させるイメージで、アクションプランと戦略推進における数値基準まで設計する。

(6) ガバナンス・リスクマネジメント体制の確立

企業価値向上において価値毀損要因を排除するためのガバナンス体制を設計する。特に、意思決定における取締役会の位置付けと機能の設計が重要になる。

形式的な取締役会ではなく、経営の監督と執行の分離を目的とした取締役会の再設計、監査役会・監査委員会・指名委員会の設置を含めた自社における最適なガバナンス体制を構築する必要がある。また、決めたルールがしっかりと守られているかをチェックする監査システムの設計も不可欠である。

監査の信頼性担保の仕組みとして、3線ディフェンス(事業部門、本社部門、内部監査部門が組織のリスク管理と内部統制を役割分担する体制)や、内部監査部門が取締役会および監査役会に直接報告を行うデュアル・レポーティングラインの構築などがある。

(7) IR・SDGs戦略

IR(インベスターリレーションズ)とは、投資家や株主などステークホルダーに対して自社のさまざまな取り組みを伝えていく広報活動のことである。2021年に改訂されたコーポレートガバナンス・コードに対応し、「投資家と企業の対話ガイドライン」にのっとって情報開示を進める必要がある。ステークホルダーへの適切な情報開示と発信が企業価値にも大きく影響するからだ。

例えば、株主通信(株主に送付する事業報告書)の見直しとして業況報告や商品情報だけではなく、株主に訴えたい話題を幅広く捉えた情報を発信するとともに、オンラインアニュアルレポートを作成し、中期経営目標やトップコメントなどをインタラクティブ(双方向的)かつリアルタイムに発信する。コーポレートコミュニケーションの一環として、これまで発信してきたコンテンツ(動画・映像)をより視認性・閲覧性の高い発信方法へ改善することも不可欠である。

サステナブル経営を実践する企業は、優秀な人材を獲得し、働きやすい環境を整え、社員のエンゲージメントを高めている。そして、非財務資本を財務的価値に結び付けるコーポレートガバナンスの体制を構築し、社会課題を解決して社会価値に貢献することで企業価値を高めていく。

このように、これまで非財務と呼ばれてきたESGやSDGsに関して、コーポレートファイナンスとの接点が非常に多くなり、今後ますますコーポレートファイナンスの領域が広がっている。まずは7つの重点テーマにおいて、何を優先的に取り組まなければならないのかを確認していただきたい。その早期実装こそが、今後の自社の持続的成長を決める重要な要素になる。

関連記事

-

組織活性化の手法や生産性を高める実践ステップ

- ホールディング経営

-

効果的なMBOスキームとは?EXIT戦略を成功に導く7つのステップ

- 資本政策・財務戦略

-

企業が行うIR活動の目的と効果を発揮する施策とは

- 企業価値向上

-

ROICを浸透させるためのポイントを探る

- 資本政策・財務戦略

-

PBR向上の意義とPERとの違いを解説

- 企業価値向上

-

ROE ~ 企業価値向上における枢軸

- 企業価値向上

-

-

組織再編の目的や手法、実施する際のポイント

- グループ経営

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト

コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト