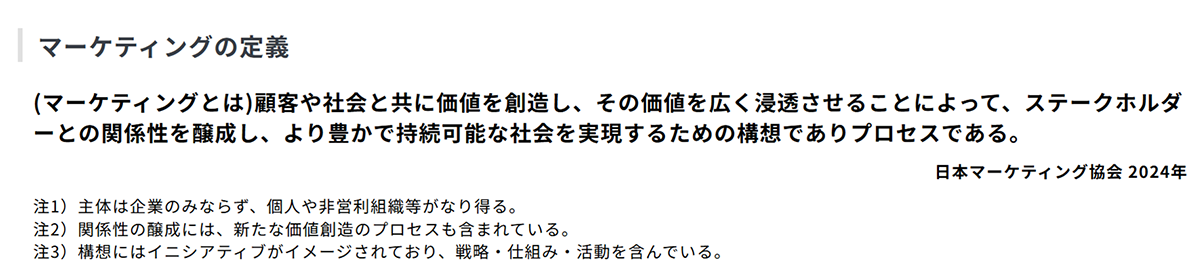

1.「マーケティング」の定義の変遷

「マーケティング」という経営機能(技術)はビジネスでは必要不可欠となっており、経営活動の中のあらゆるシーンで当たり前のように使用されています。実は、この「マーケティング」という言葉の定義が、2024年に公益社団法人日本マーケティング協会より、変更が発表されました。1990年から変わることのなかった"不変の定義"が変更されました。その変更前後は以下の通りです。

【変更前】

企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。

【変更後】

(マーケティング)とは、顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。

▼クリックで拡大します

本コラムでは、上記のように「マーケティング」の定義が変わった背景に強く関係してくる、『マーケティング戦略の構築のポイントと最新潮流』について述べます。

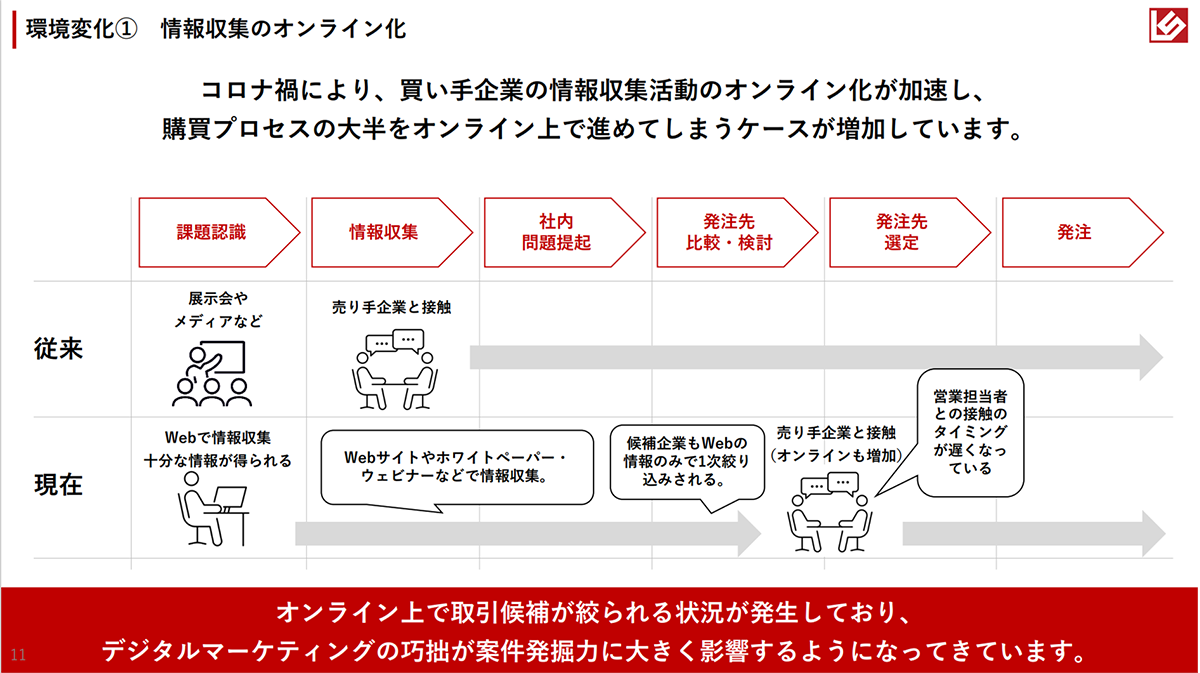

2.従来のマーケティングモデルと現在のマーケティングモデルの違い

マーケティング活動とは、企業が製品やサービスを市場に提供する際の戦略的なアプローチの"プロセス"のことを指します。従来のマーケティングモデルは、主に「4P」(Product, Price, Place, Promotion)に基づいており、企業が自社の製品をどのように市場に投入し、販売するかに焦点を当てていました。このモデルでは、企業が主導権を握り、消費者は受動的な存在と見なされていました。その代表例が"プロダクトアウト"です。

しかし、デジタル化の進展や消費者の情報収集能力の向上により、現在のマーケティングモデルは大きく変化しています。今や消費者は、製品やサービスに関する情報を自ら収集し、比較検討することができるため、企業は消費者との双方向のコミュニケーションを重視する必要があります。これにより、マーケティングは「4C」(Customer, Cost, Convenience, Communication)という新たな枠組みへとシフトしています。ここでは、消費者のニーズや価値を中心に据え、企業はその期待に応える形で戦略を構築することが求められています。プロダクトアウトに対して、"マーケットイン"の新たなモデルになります。

また、デジタルマーケティングの台頭により、データ分析やAI技術を活用したパーソナライズが進んでいます。これにより、企業は消費者の行動や嗜好をリアルタイムで把握し、より効果的なマーケティング施策を展開することが可能になりました。従来の一方通行のコミュニケーションから、双方向の対話へと進化した現在のマーケティングモデルは、企業と消費者の関係性をより深めることを目指しています。以下はその一例です。

▼クリックで拡大します

3.マーケティング戦略を立てる上でのポイント

(1)環境分析(3C/PEST)

マーケティング戦略を立てる上で最初に行うべきは、環境分析です。環境分析は、企業が直面する外部環境や内部環境を理解し、戦略を策定するための基盤を提供します。ここでは、3C分析とPEST分析の代表的な2つの手法を紹介します。

3C分析は、「Customer(顧客)」、「Competitor(競合)」、「Company(自社)」の3つの要素を分析する手法です。顧客のニーズや行動を"整理"し、"理解"することで、ターゲット市場を明確にし、競合の強みや弱みを把握することで、自社のポジショニングを考えることができます。重要なポイントは、分かりきっていると自社で思っている部分も改めて"整理"して書き出すということです。その上で、自社のリソースや能力を客観的な視野も入れつつ評価し、どのような戦略が実行可能かを見極める力が重要です。

PEST分析は、「Political(政治)」、「Economic(経済)」、「Social(社会)」、「Technological(技術)」の4つの外部要因を分析する手法です。政治的な規制や経済の動向、社会的なトレンド、技術革新など、外部環境が企業に与える影響を理解することで、リスクや機会を把握し、戦略を適切に調整することができます。

これらの分析を通じて、企業は市場の現状を把握し、競争優位性を確立するための基盤を築くことができます。

(2)ポジショニングとブランド設計

環境分析を経て、次に重要なのが「ポジショニング」と「ブランド設計」です。ポジショニングとは、競合他社と比較して自社の製品やサービスがどのように位置づけられるかを明確にすることです。消費者にとっての価値を明確にし、競合との差別化を図ることが求められます。

ポジショニングを行う際には、ターゲット市場を明確にし、その市場における消費者のニーズや期待を理解することが重要です。例えば、高級志向の消費者をターゲットにする場合、品質やブランドのストーリーを強調することが効果的です。一方で、コストパフォーマンスを重視する消費者をターゲットにする場合は、価格の競争力をアピールすることが求められます。

ブランド設計は、ポジショニングを基にして行われます。ブランドは、消費者に対して企業や製品のイメージを形成する重要な要素です。ブランドストーリーに基づき、ブランド名、ロゴ、ビジュアルアイデンティティなど、すべての要素が一貫性を持っていることが重要です。また、ブランドの価値やメッセージを消費者に伝えるためのコミュニケーション戦略も考慮する必要があります。

(3)チャネル統合施策

マーケティング戦略を実行する際には、チャネル統合施策が不可欠です。チャネル統合とは、オンラインとオフラインの販売チャネルを統合し、消費者にシームレスな体験を提供することを指します。デジタル化が進む現代において、消費者は複数のチャネルを利用して情報収集や購買を行うため、企業はそれに対応する必要があります。

例えば、ECサイトやSNSを活用したオンライン販売と、実店舗での販売を統合することで、消費者は自分の好きな"方法"で商品を購入できるようになります。このプロセスこそが、まさに冒頭に述べました「新しいマーケティング定義」に即する一例となります。また、オンラインでのプロモーション活動とオフラインでのイベントを連携させることで、ブランドの認知度を高めることができます。

さらに、データ分析を活用して、各チャネルのパフォーマンスを測定し、最適化することも重要です。消費者の行動データを分析することで、どのチャネルが最も効果的かを把握し、リソースを最適に配分することが可能になります。

(4)PDCAと効果測定

マーケティング戦略を立てた後は、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが重要です。PDCAは、戦略の実行とその効果を測定し、改善を図るためのフレームワークです。

Plan(計画):具体的な目標を設定し、戦略を立てます。

Do(実行):計画に基づいて施策を実行します。

Check(評価):実施した施策の効果を測定し、目標に対する達成度を評価します。

Act(改善):評価結果を基に次の施策を改善し、再度PDCAサイクルを回します。

効果測定には、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的にデータを収集・分析することが重要です。例えば、売上高、顧客獲得数、リピート率などの各指標を用いて、施策の効果を定量的に評価します。この活動を"継続的"に実施することにより、どの施策が"なぜ"成功/失敗し、どの施策に、どのような改善が必要かを明確にすることができます。つまり、PDCAの『Act(改善)』にこそ、マーケティング戦略の成功のポイントがあるとも言えます。

4.これからのマーケティング戦略の考察

これからのマーケティング戦略は、ますますデジタル化が進む中で、消費者との関係性を深めることが求められます。特に、パーソナライズやエクスペリエンスマーケティングが重要なトレンドとなっています。消費者は、自分に合った情報や体験を求めており、企業はそれに応えるための戦略を構築する必要があります。つまり、市場ニーズが日々目まぐるしく変わっている現代だからこそ、各企業のマーケティング戦略そのものを変えていく必要があるとも言えます。変えていく1つの参考例として、マーケティング室を社内に新設するという企業も実際にあり、抜本的な改革も有効となるかもしれません。

また、持続可能性や社会的責任も重要な要素となっています。消費者は、企業の社会的な取り組みに敏感であり、環境に配慮した製品やサービスを選ぶ傾向があります。企業は、これらの価値観を反映したマーケティング戦略を展開することで、消費者との信頼関係を築くことができます。

さらに、AIやビッグデータの活用が進む中で、データドリブンなマーケティングがますます重要になっています。消費者の行動データを分析し、リアルタイムでの意思決定を行うことで、より効果的なマーケティング施策を展開することが可能になります。

これらの要素を踏まえ、企業は柔軟で適応力のあるマーケティング戦略を構築し、変化する市場環境に対応していくことが求められます。マーケティング戦略は単なる施策の集まりではなく、企業の成長を支える重要な要素であることを忘れてはなりません。

5.さいごに

マーケティングの新定義とは、以下の通りです。

(マーケティング)とは、顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。

マーケティングとは、自社視点だけで"作り"上げていくものではなく、社会と顧客と共に"創り"上げていく構想でありプロセスです。ぜひ、自社に合ったマーケティングモデル・マーケティング戦略構築のヒントとして、本稿が一助となれば幸いです。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト