COLUMN

コラム

閉じる

中期経営計画とは

中期経営計画は、一般的には3~5年程度の企業の数値目標(売上高・利益水準など)とともに、その実現に向けた重点施策を計画として落とし込んだものになります。

この中期経営計画が社内外から共感を得るには、長期的に企業がありたい姿(長期ビジョン)が明確になっており、その実現に向けたロードマップになっていることがポイントです。

単に数値ばかりを羅列するのではなく、自社の強み・弱み、市場の機会・脅威をしっかりと把握した中で、自社の強みを活かしたワクワクするような未来の自社を描き出すことで、社員の共感を生み出し、組織のベクトルを統一していく事にも繋がるのではないでしょうか。

小売業における中期経営計画

小売業はBtoCのビジネスであるため、日本の人口動態と密接に関わってきます。各種統計データが表している通り、日本の人口は今後減少の一途を辿る見込みであり、小売事業者にとってこの点を見過ごすわけにはいきません。

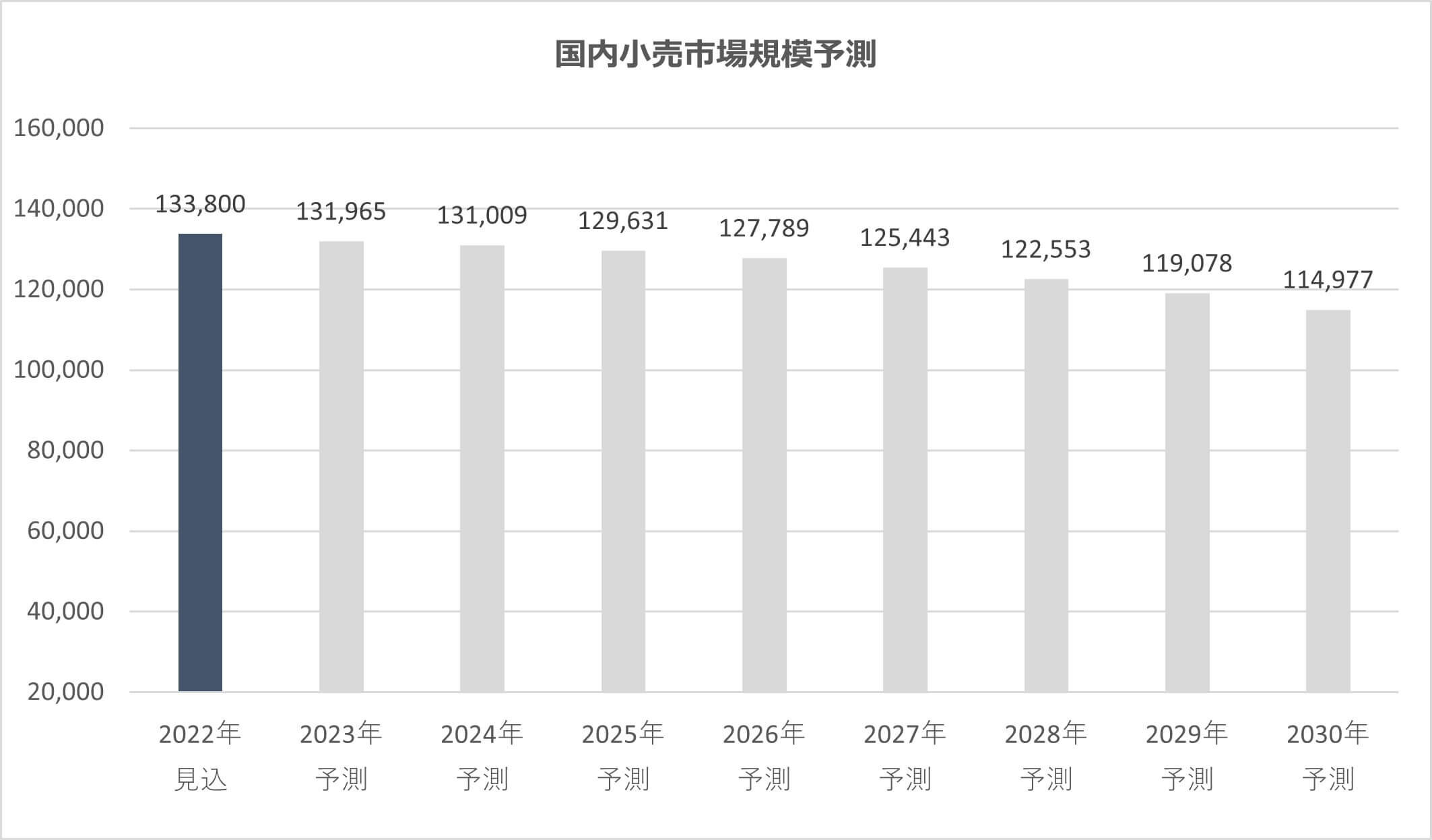

矢野経済研究所が発表した国内小売市場の調査結果によれば、2030年の国内小売市場規模は2022年と比べて約14%減の114兆9770億円になると予測されています【図1】。

出所:矢野経済研究所HPよりタナベコンサルティング作成

注1.経済産業省「商業動態統計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」をもとに矢野経済研究所推計値

注2.2022年見込値、2023年以降は予測値

また、消費者の購買行動がデジタルにシフトしていることも大前提として考えていく必要があります。一方で、アフターコロナの局面で復調傾向にあるインバウンド消費は、小売業者にとってもポジティブ要素として捉えることができます。

ここにあげた環境変化は一部の例ですが、今後も大きく変化していく外部環境の中で、これまでの成り行きを前提とした経営には限界があるのではないでしょうか。

長期的視野を持ち、ダイナミックに事業・組織を変革していく

小売業者に関わらず、中期経営計画が求められる背景として、このような外部環境の変化を捉え、自社を変化させていかなければならないという危機感があるのだと感じています。

ここでポイントになるのは、"長期的"視野が必要であるということです。

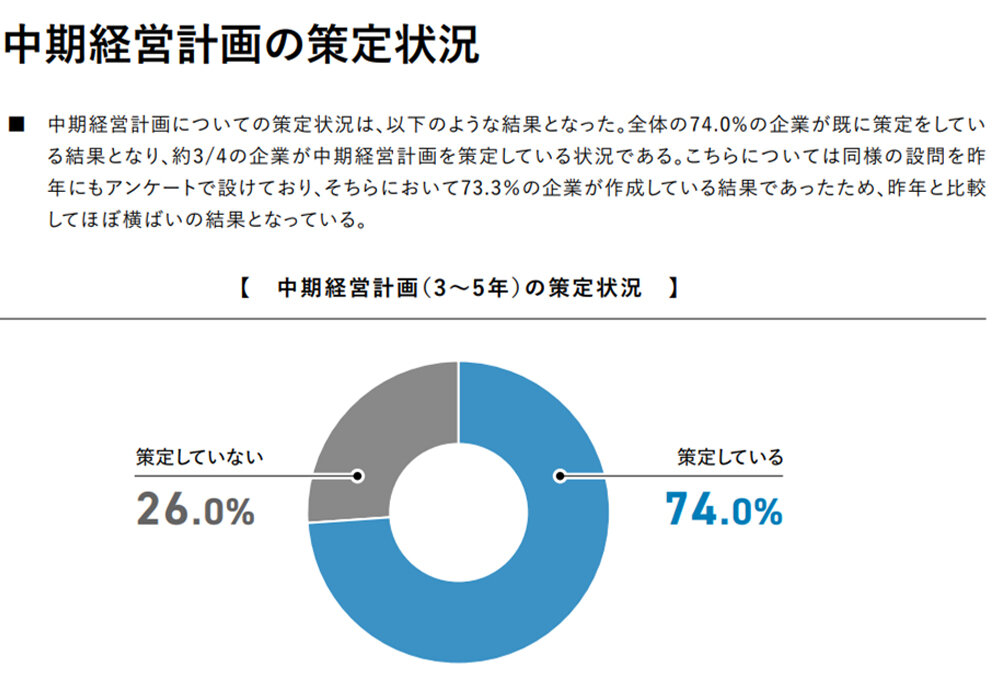

タナベコンサルティングで行った中期経営計画のアンケートによれば、中期経営計画を策定している企業は全体の約74%となっています【図2】。

出所:タナベコンサルティング「長期ビジョン・中期経営計画作成に関するアンケート」

より抜粋

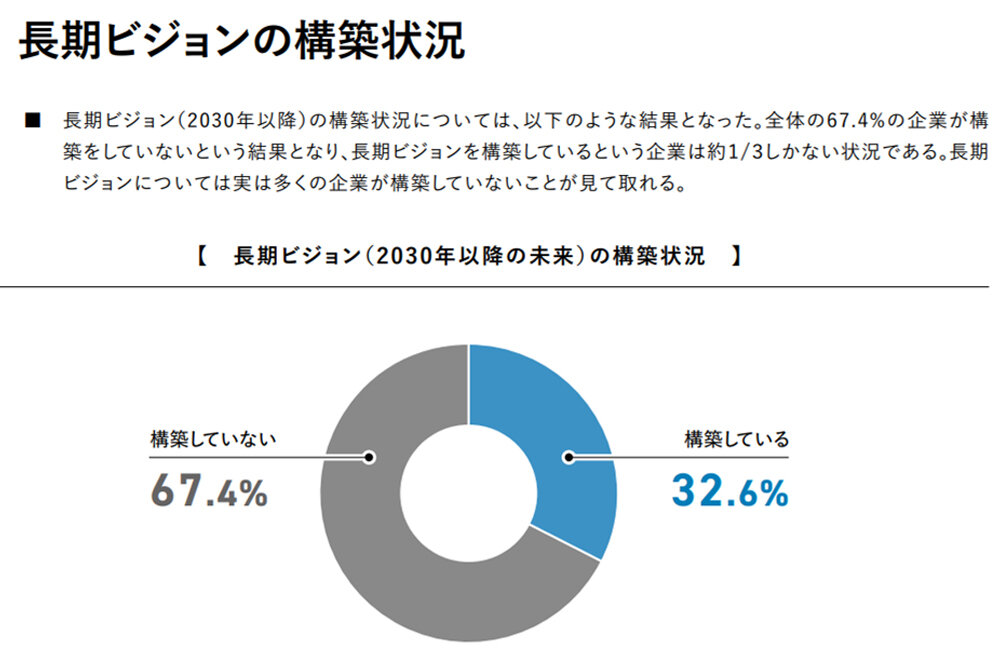

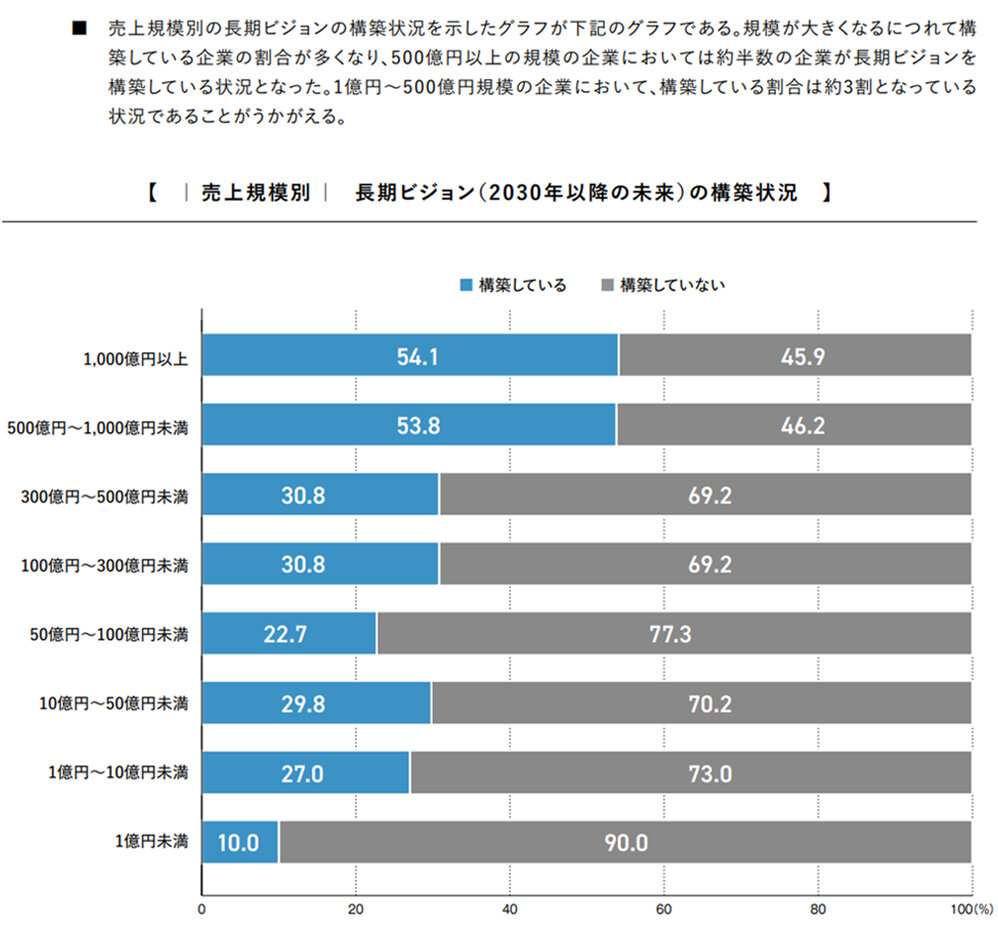

一方で、長期ビジョン(2030年以降のスパン)を策定している企業は約32.6%にとどまっています。ただし、企業規模500億円以上の企業においては、半数以上が長期ビジョンを策定しているのです【図3】。

出所:タナベコンサルティング「長期ビジョン・中期経営計画作成に関するアンケート」

より抜粋

できれば検討したいとは感じながらも、なかなかそこまで手が回らないというのが中小・中堅企業の本音ではないでしょうか。

3年程度の環境予測では将来的な大きな変化を捉えるには限界があります。自社をダイナミックに変革していくためにも、ぜひ10年単位の"長期的"な視野を持ち、中期経営計画の策定に繋げてゆくことを推奨します。

小売業における中期経営計画策定のポイント

ここでは、小売企業に中期経営計画の策定で検討頂きたいテーマをいくつか共有します。

1.量から質への転換

2.EC化・デジタル対応

3.垂直統合

4.新市場(エリア・業態)

5.新商材(既存顧客に新たな価値を)

6.新規事業開発

量から質への転換

中期経営計画の策定にあたり、まずは自社が属する市場がライフサイクルのどのステージにあるのかを改めて振返っていただきたいと思います。

市場のライフサイクルは、導入期・成長期・成熟期・衰退期の大きく4つに分けることができます。日本の人口が減少する中、多くの小売業者は成熟期に差し掛かっている状況です。成熟市場においては、今後のマーケットの成長が見込みづらいため、判断の基準を量(売上・数量)から質(利益額・利益率)にシフトしていく必要があります。

EC化・デジタル対応

リアルとオンラインを併用した販売モデルは、既に多くの小売業において一般化しています。ただし、リアルでの多店舗展開を進めてきた企業においては、EC販売事業が全社の売上や利益に明確にインパクトがあるレベルまで拡大・成長させられていないのが実態ではないでしょうか。

本来、リアルとオンラインが連動して顧客に接点を提供し、売上増につなげていくこと(オムニチャネル化)が理想としつつも、多くの企業においては、ECはリアルでの店舗販売を補完する位置づけに留まっているのが現実です。現在の補完的位置づけから脱却し、デジタルを主軸に置いた戦略について、ぜひ自社での展開を検討いただきたいです。

垂直統合

垂直統合とは、バリューチェーンの川上から川下の工程において、前後工程を取り込んでいく事を意味しています。小売企業は川下に位置する業界ですので、川上への統合をオプションとして検討頂きたいと思います。アパレルであればユニクロに代表されるSPAモデルがあります。

川上統合するメリットとして、仕入原価の低減を通じた収益性の向上という側面があります。この垂直統合も前述の質を高める手法の一つであると言えます。ただし、川上統合を実現するには新たな投資が必要となります。言うまでもなく、投資リターンが十分に得られるかという点は念頭に置いたうえで検討いただきたいです。

新市場の開拓

これは、「今ある商品・サービスを別なマーケット(顧客)に提供していく」という考え方になります。ワークマンは、もともとプロユースの職人をメインターゲットにしていた商品をベースに事業展開していましたが、女性を中心とした新たな顧客を取り込んだことによって大きな成長を遂げています。

このように、商品・サービスは変えずに、その提供先を変えることによって、大きなチャンスに繋がる可能性があります。

新商品・サービス開発

これは、今の自社の主要顧客に視点を置き、その顧客にとって価値のあるものを、新たな商品として取り込んでいくという発想です。また、単に"商品を販売する"という視点から、顧客にとっての"価値を提供する"という視点に思考の枠組みを変えることによって、これまでとは違う発想が生まれてきます。

いわゆる、自社の事業をサービス化させていく事で、収益化の方法や収益性という観点で改善していく事も考えられます。

新規事業開発

前述した"新市場の開拓"は、「今ある商品サービスを別の顧客へ提供する」という視点であり、"新商品・サービス開発"は「今いる顧客へ別の価値を提供する」という視点で設計されるものです。対して、"新規事業開発"はこれらの両方の要素を併せたものです。

つまり、"新しい顧客に、新しい価値を提供する"ことです。新規事業開発については、市場の魅力度に加え、自社の強みを活かせるか、本業とのシナジーが生まれるかといった点を考慮したうえで、複数事業案から検討していくのが良いでしょう。

最後に

今回、小売企業に向けて、長期的視野に基づき、自社のビジネスをダイナミックに変革していく中期経営計画を策定するためのポイントをあげました。その大前提として、将来の環境変化を見据えた中で「自社の良さ・強み」をどのように生かすフィールドを見つけるかということが重要となります。自社らしさを最大限活かし、社員・各ステークホルダーがワクワクするような中期経営計画をデザインしてほしいと願っています。

著者

最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト