COLUMN

コラム

閉じる

昨今のトレンドであるESG経営において、自社のサステナビリティ活動をより強く推進するためのガバナンス強化について今回は触れていきたいと思います。

企業に求められるガバナンスを理解する

ガバナンスとは

ESG経営におけるガバナンスとは2つの視点が重要となります。

1つ目は上場企業に求められる企業経営の透明性を保つために企業統治の指針となる「コーポレートガバナンス・コード」を理解し、体制を整備すること。

なお「コーポレートガバナンス・コード」においては

❶株主の権利・平等性の確保

❷株主以外のステークホルダーとの適切な協働

❸適切な情報開示と透明性の確保

❹取締役会等の責務

❺株主との対話

の5つに構成されています。

2つ目は企業の持続的成長・事業リスクの回避の視点から企業が実施するサステナビリティ活動(SDGs活動)や企業の経営状況を的確に押さえるための組織を組成・管理を行い、対外コミュニケーションを行うこと。

2つの視点で共通していることはステークホルダーに対して、自社の経営状況並びに日々の経営活動を正しく押さえ、ステークホルダーの利害を踏まえたうえで、適切なコミュニケーションを取るための体制を構築することにあります。

また2021年にコーポレートガバナンス・コードの改訂が行われ、「取締役会の機能発揮」・「多様性の確保」・「サステナビリティ(ESG)に関する取組」など新しく明記されることになりました。

企業として求められるガバナンス体制は常にアップデートされ続けている中で、今回は特にサステナビリティ・ESGとガバナンスの着眼について紹介をします。

ESG経営を進めるうえでの「ガバナンス」の重要性

なぜステークホルダーコミュニケーションが重要になるのか

現在、多くの企業でサステナビリティの取り組みやSDGs活動をコーポレートサイトに掲載しているような状況ですが、

掲載している情報の粒度はまちまちであり、一部企業では「SDGsウォッシュ」*1とステークホルダーから揶揄されている企業も増えてきています。

サステナビリティ活動が大きく評価されている企業も多くある一方で、全く評価されていない企業の間には「ガバナンス」体制の差があると考えられています。また自社のサステナビリティ活動を正しくステークホルダーに開示して、コミュニケーションを取るためには以下ポイントを押さえる必要があります。

❶すでに自社が行っているサステナビリティ活動をすべて棚卸ができているのか

❷外部環境から見た際に自社の事業継続リスクは明確になっているのか

❸自社が取り組むべき重要課題(マテリアリティ)が明確になっているのか

❹マテリアリティを解決していくための行動施策(貢献価値)は明確になっているのか

❺行動施策は「環境」・「社会」・「経済」の3視点を網羅的に押さえることができているのか

❻行動施策における目標数値(KPI)は設計できているのか

❼行動施策に対して設定した目標数値の進捗管理を行う体制は構築できているのか

❽実際にKPIは達成できたかどうかの結果報告をステークホルダーに行っているのか

現在多くの企業では❶~❺まで整理することができていますが、具体的な目標数値や環境・社会・経済にどれだけ自社のサステナビリティ活動が寄与してきたのか明確にしていないケースが多いです。また実際の結果報告に関しても実施されていないケースが多く、サステナビリティ活動自身が形骸化していることも多い状態です。

ESG経営を本質的に取り組むためには「誰(どの部門)」が「何(どのようなサステナビリティ活動)」を「どのくらい(環境・社会・経済に対する貢献価値・KPI)」取り組むのかを明確にして、誰が進捗管理をするのかを明確にしていく必要があります。

上記を取り組もうとすると、部門任せにすることが多い傾向にありますが、それでは上手くESG経営が進みません。日々の部門目標を達成するためのマネジメントで忙殺されている部門責任者のみで管理させることはサステナビリティ活動を形骸化させ、形だけの取り組みになる要因となります。

各マテリアリティに対するサステナビリティ活動・またその結果を管理する体制を別で設けてESG経営を進めていくことを筆者は推奨しています。

それでは実際にどのようなガバナンス体制・組織を構築する必要があるのか、事例を基に説明します。

*1SDGsウォッシュ・・・「実態以上にSDGsに取り組んでいるように見せかけること」

企業事例から確認するESG経営におけるガバナンス体制の在り方

企業事例に入る前に、体制作りにおけるポイントを簡単に紹介します。

体制づくりを行う上で、まず以下のステップで進める必要があります。

❶担当者(キーパーソン)の抽出

❷部門・委員会の組成

❶担当者(キーパーソン)に関しては、サステナビリティ活動における熱量が高く、全社視点でESG経営を理解できている人材を部門横断で選出することを推奨します。

❷に関しては社長直下の組織を構築し、経営層とのコミュニケーションを多くとれる環境下が必要となります。

それでは実際に事例の説明を始めていきます。

事例❶株式会社エル・ローズ

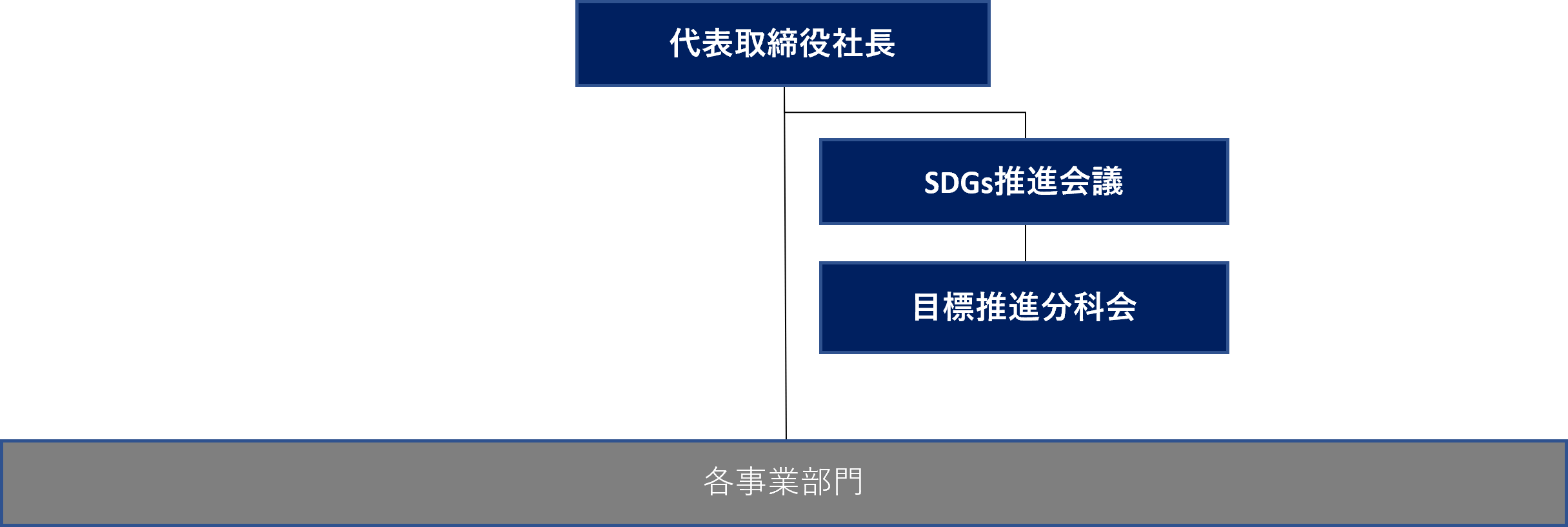

出所:株式会社エル・ローズのHP掲載内容をもとにタナベコンサルティング作成

株式会社エル・ローズでは社長直下にSDGs推進会議を組織化し、さらにその下に目標推進分科会を設定しています。

企業においてマテリアリティは3~10個ほど設計していることが多く、同社ではマテリアリティ別で分科会を設定し、責任者を決めて管理をすること体制ができていることが分かります。

事例❷株式会社ローソン

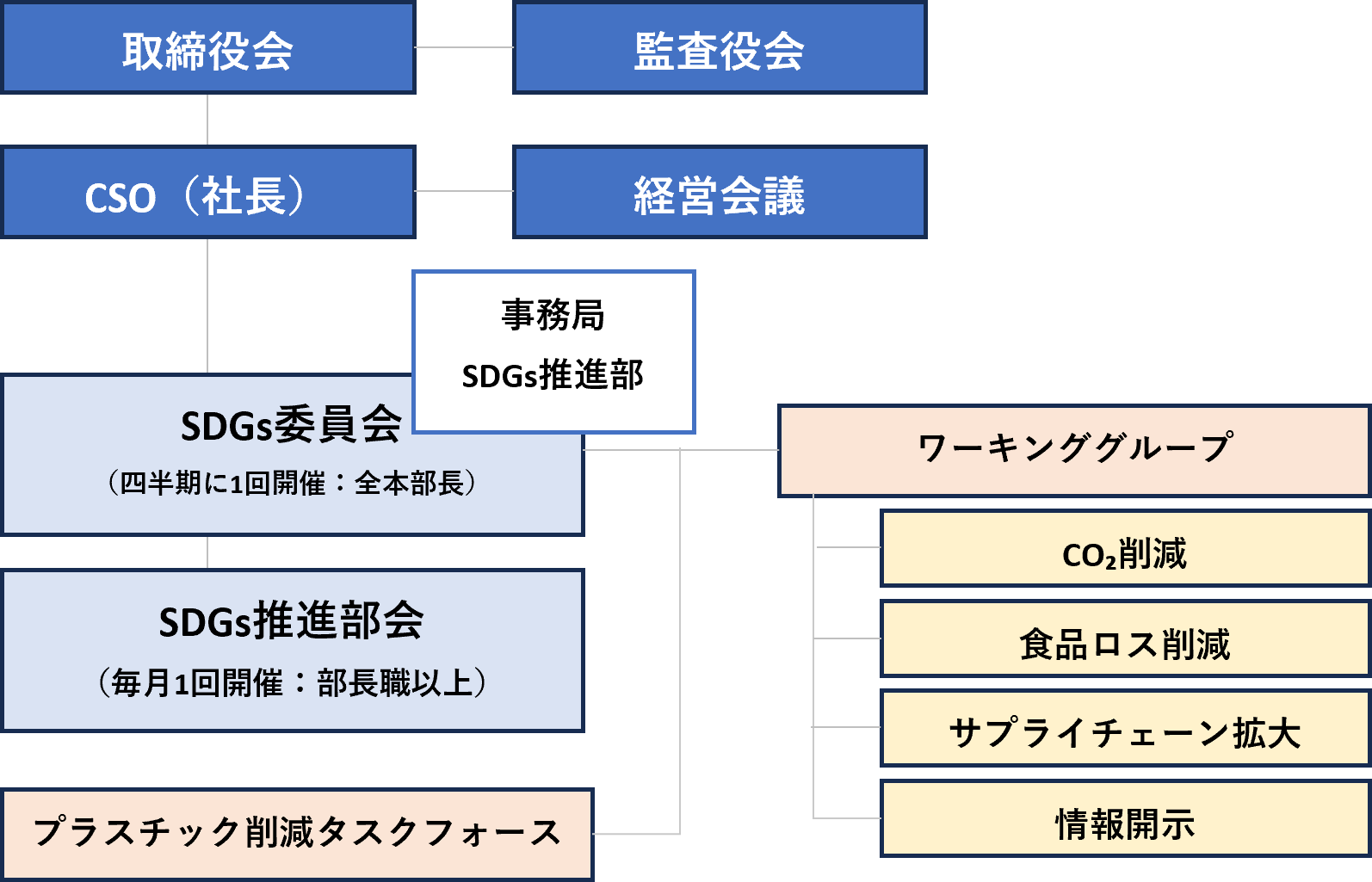

出所:株式会社ローソンのHPを参考にタナベコンサルティング作成

株式会社ローソンではSDGs委員会を設定し、ワーキンググループとして企業として取り組むべきマテリアリティごとに「CO2削減」・「食品ロス削減」・「サプライチェーン拡大」・「情報開示」のグループを設定し、管理をしています。

上記2つの事例から見ても分かるように、社長直下のもと、マテリアリティごとの組織化・管理していくことが重要です。

サステナビリティ活動の進捗をしっかりと管理することができると、ステークホルダーに対してのコミュニケーションをするための土台ができていることにも繋がります。

最後に

今回はESG経営におけるガバナンスの視点について触れていきました。

ステークホルダーコミュニケーションを行うことを前提にサステナビリティ活動を管理する組織がないと、真にESG経営を進めることはできません。今回の内容に記載したコミュニケーションにおける8つのポイントを確認し、自社でESG経営を展開いただけますと幸いです。

最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

- 海外展開における課題と新規の海外代理店開拓プロセス

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト