COLUMN

コラム

現代経営学の発明者であるP.F.ドラッカーはかつて「成功した事業を見れば、かつて誰かが勇気ある決断を下していたことがわかる。」という言葉を残しています。新規事業においては究極、「何をやるかよりも誰がやるかが重要」であり、強い決断力を持った"リーダー人材"の存在が重要です。2020年のCOVID-19流行以降、有事にも耐えうる企業体力を身につけるため新規事業の開発を進める企業が増加傾向にあります。一方、経済産業省の調べでは新規事業の成功確率は約29%であることが分かっています。新規事業立ち上げに成功するためには、リーダー人材の存在とあわせて正しいプロセスを踏んだ開発を進めることが極めて重要なのです。

新規事業開発のステップ

タナベコンサルティンググループでは、創業67年の経営コンサルティングの臨床経験より新規事業開発の原理原則にもとづくプロセスを次の通り10のステップに定義しています。

STEP1 : 事前準備

新規事業開発は当然ながら一夜にして成し遂げられるものではありません。したがって入念な事前準備のもと計画的に進めることが必要であり、その着眼は以下3つです。

➊既存事業の計画精度を高める

既存事業を深めていく"知の深化"と新規事業を展開する"知の探索"を両輪として企業を経営する「両利きの経営」の重要性が唱えられて久しいですが、既存事業の収益が悪化しているなど何かしらの問題を抱える局面においては、新規事業の開発に着手すること自体がリスクと言えます。その理由は、問題を抱える既存事業に本来配分すべき経営資源の一部を新規事業へ配分することにより、全社の経営バランスが崩れ、最悪のケースますますの経営悪化に陥ることも考えられます。したがって、まずは既存事業の計画精度を高め足元の業績を改善することが先決です。さらには既存事業の計画精度を高めていくことが新規事業の計画精度を高めることにも直結します。

➋外部情報の積極的な収集

外部の情報にアンテナを常に張り、成長市場を探ることとベンチマーク企業の情報収集の2点が大切です。成長市場については外部機関発行の成長領域レポートが有効です。例えば、株式会社日本経済新聞社が提供するNikkei-astamuseは今後10年から20年のスパンで大きく成長が見込まれる136の領域を独自に策定されています。成長領域の基本情報や関連特許の動向、主要プレイヤー情報、資金調達の動向などが示されており、詳細内容を調査する場合は有料ですが、当該領域のみを項目として把握するだけであれば無料で情報収集することが可能です。

※参照 : https://nvs.nikkei.co.jp/Nikkei-astamuse-report/Nikkei-astamuse-report-list.pdf

重要なことは、展開する事業の既存市場と周辺市場に目を向けることであり、領域および分野のみ特定できればあとは定期的にあらゆる媒体から情報収集すれば良いのです。

手本とすべきベンチマーク企業はその動向について定点観測することがポイントです。ベンチマーク企業は同業に限らず異業種も含めて複数社選定することが望ましいでしょう。定点観測すべき着眼は、ベンチマーク先が上場企業であればIRより中長期ビジョンや中期経営計画、統合報告書、決算情報など定量かつ定性でその動向を捉えることです。またベンチマーク先が中小・中堅企業であれば、オープン情報も少ないことから、「地域未来牽引企業」や「グローバルニッチトップ企業100選」といった認定企業先から選定し、情報を収集していくことも有効です。また月刊事業構想(学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学)などのスタートアップ企業や中小企業の新たなビジネスに着目した雑誌などに目を通しいくこともお薦めです。

成長市場とベンチマーク企業動向はいずれも、"外部にアンテナを張る"意識を自社内に根付かせることが肝要なのです。また資金力が限られる企業では、新規事業立ち上げに際して各種助成金や補助金の活用も見据えて予め情報を収集しておくことが望ましいでしょう。助成金や補助金の活用においては、返済不要で資金計画が立てやすい、国や自治体の方針を理解した新規事業立ち上げが出来る、新規事業計画の精度が向上し成功確率が高まる、といったメリットがあります。

➌事業を創造できる人材の発掘

タナベコンサルティングでは「新たな戦略をデザインし、企業を変革に導く人材」を"戦略リーダー"と定義しています。新たな事業の発想力に富んだ人材は一般的に企業内に一定数いますが、どんなに素晴らしい事業を創出したとしても、推進力が無ければ事業は失敗に終わります。事業の起案者=事業の推進者であることが通常ですが、戦略リーダーには類まれなるリーダーシップにより事業を推し進めることも求められるのです。

そして最後は経営者の強い意思が何よりも大切です。せっかく良い事業案が創出できたとしても資源が投下されないことにより頓挫するケースを筆者は多く目にしてきました。新規事業の開発に着手したからには、必ず実行しそのための投資にいとわないという固い決意が求められます。

STEP2 : 新規事業開発チームの組成

新規事業開発を担当する機能や部署が自社に存在しない場合は、新規事業開発のチームを新たに組成しなければなりません。そのチーム類型は図表1に示す通りです。どのチーム形態が適しているかは企業によって異なりますが、新規事業の定義を「会社の未来をつくる新たな事業」と捉えると、5年先10年先に活躍する人材を中心としたプロジェクトチームにより、新規事業を立ち上げることが最適です。アイデアを創出しやすいプロジェクト人数は一般的に7~8名と言われています。先述の通り、チームの中心は戦略リーダーですが、アイデアや視野が限定されないように、各事業部や各部門より横断型にて人選することも一つのポイントです。

新規事業開発プロジェクトとしてスタートするにあたっては、経営層と全プロジェクトメンバーが一堂に会し、経営層よりプロジェクトメンバーへの期待の伝達、さらには新規事業に対する想い、方向性を示唆することが望ましいでしょう。

図表1

新規事業開発チームの類型

※横にスクロールします。

| トップダウン型 | 事業部拡張型 | 社内連携型 | 社内公募型 | 外部連携型 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 参画メンバー | 一部の経営幹部層を中心にチームを組成 | 特定部署より選抜しチームを組成 | 全社横断にて専門チームを組成 | 全社員を対象に事業案を公募で募る | 社内+外部による専門チームを組成 |

| 人数 | 少数 | 少数 | 10名前後 | 全社員 | 10名前後+外部 |

| 特徴 | 経営の優先度が高く経営トップ肝いりの取り組みであるため、推進力は必然的に高い。一方、社内の理解を得にくいことがある | 現場に即した意見をもとにした事業が創出されやすい。一方、改善が中心となり改革レベルでのイノベーションは起きにくい | 部門の壁を越えイノベーションが起きやすく、参画メンバーの視座を高める効果も期待できる。一方連携がネックで推進が滞るリスクもある | 全社員から広く事業案を募る。社内に事業開発意識が芽生える一方、仕組みをアップデートしなければ。取り組みが形骸化する懸念がある | 専門スキルを有した外部パートナーと連携し進めるため、自社に不足する技術を補完できる。一方、外部の能力に左右される可能性がある |

| スピード | 速 | 中~速 | 中 | 遅 | 速 |

| 計画精度 | 中~高 | 中 | 中 | 低 | 高 |

出所:タナベコンサルティング作成

STEP3 : 内外環境の調査

いよいよ新規事業開発は実働へとシフトします。事業は「市場」×「固有技術」の掛け合わせにより成立します。新規事業開発の成功確率を高めるために必要なことは、新規事業のビジネスモデル自体に差別化要素を持たせることです。したがって、精度の高い外部環境と内部環境の分析が新規事業開発の第一ボタンと言えます。外部環境分析において有効なことは、「既存事業の市場」→「既存事業の隣接市場」→「周辺市場」→「新規市場」と、徐々にその範囲を広げ、参入すべき成長市場のあたりを付けていくことです。内部環境分析では強み(コアコンピタンス)を抽出することが重要ですが、強みとは「保有する強み」→「優位性のある強み」→「独自性のある強み」の順で磨かれていきます。特に優位性のある強み(ナンバーワンの強み)、独自性のある強み(オンリーワンの強み)を見出すことがポイントです。

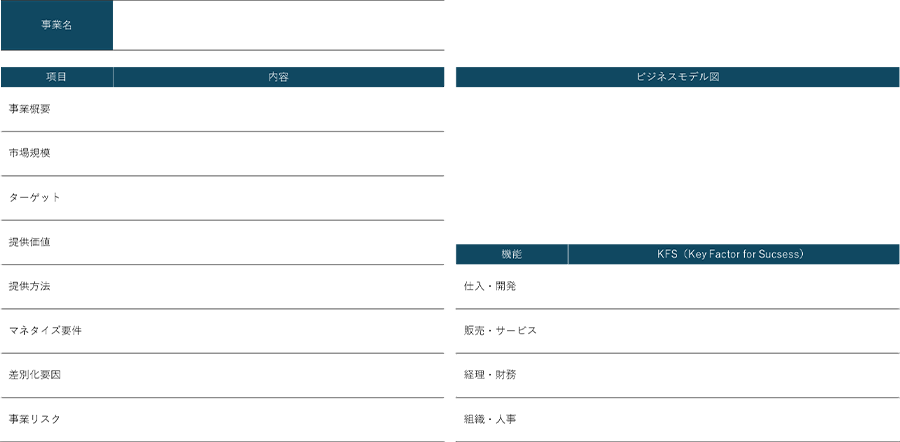

STEP4 : 事業オプションの創出

以上の分析を経て、先述の「市場」×「固有技術」の組み合わせにより、初期段階では多くの事業アイデアを創出することが望ましいでしょう。新規事業は「千三つ」と言われるように1,000のアイデアがあったとしても実際にローンチされるのは3事業、そしてその成功確率が3分の1と考えると、1つの新たな事業を成功させるには確率論だけで言うならば約1,000のアイデアが必要です。またこのステップにおいて必要な要素は、事業コンセプト、市場規模の算定、ターゲットと提供価値の設計、ビジネスモデル図、事業成功に必要な条件などであり、それらを事業概略書として整理していきます(【図表2】参考)。

▼クリックで拡大します

出所:タナベコンサルティング作成

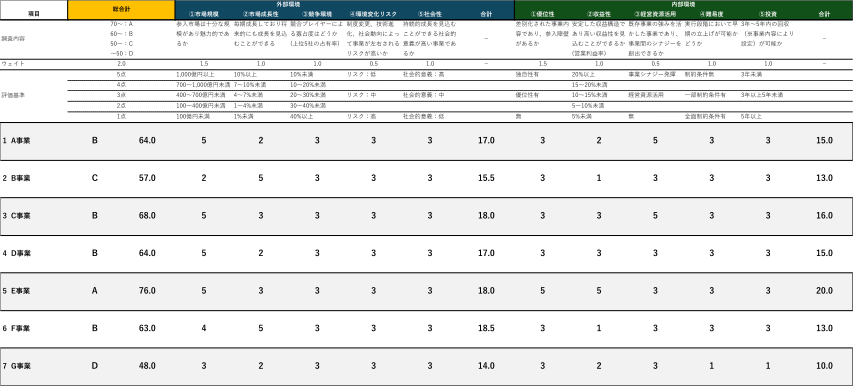

STEP5 : スクリーニング

創出された新規事業アイデアは、市場性、優位性、収益性、実現可能性等の観点からスクリーニングすることで最終は5案程度に絞り込み、そしてその5案を経営層に答申することにより、次フェーズに進めるべき新規事業アイデアを固めていきます。

我々タナベコンサルティングが事業性を評価する場合、【図表3】に示すスクリーニング表を成果物として外部環境5つ、内部環境5つ、計10の視点より合理的な判断をしていくことが通常です。

<外部環境>

➊市場規模

十分な事業ロットを見込むことができる市場規模であるか

➋市場成長性

参入市場は成⾧が見込まれるか、あるいは縮小スピードは微速であるか

➌競争環境

参入市場はブルーオーシャン/レッド―シャンであるか、また後発参入の余地はあるか

➍環境変化リスク

制度変更、技術進化、社会動向等によって事業が左右されるリスクが高いか

➎社会性

持続的成⾧、事業の拡張性に重要となる社会的意義が高い事業であるか

<内部環境>

➊優位性

差別化された事業内容であるか、また参入障壁があるか(=他社と比べた優位性)

➋収益性

高い収益性が見込まれるか、また安定した収益モデルであるか

➌経営資源活用

自社のケイパビリティやコアコンピタンスが活用され、事業間のシナジー発揮が見込まれるか

➍難易度

立ち上げ・実行推進段階において、垂直立ち上げおよび早期立ち上げが可能であるか

➎投資

投資回収期間が3年~5年(事業内容により設定)の範囲内であるか

▼クリックで拡大します

出所:タナベコンサルティング作成

STEP6 : フィジビリティスタディ

机上のみで検討された新規事業が成功することはまずないでしょう。検討している新規事業が社会や顧客から求められているのか、その評価や検証を実践的に行うフィジビリティスタディが有効です。その最たる手法は顧客へのインタビューです。直接的な顧客へのインタビューもあれば、郵送やWEBを通じたアンケート形式など様々な手法が考えられますが、顧客の声や評価を収集することで新規事業の軌道修正をはかることができ、かつ顧客の声を反映した現実的な新規事業となります。

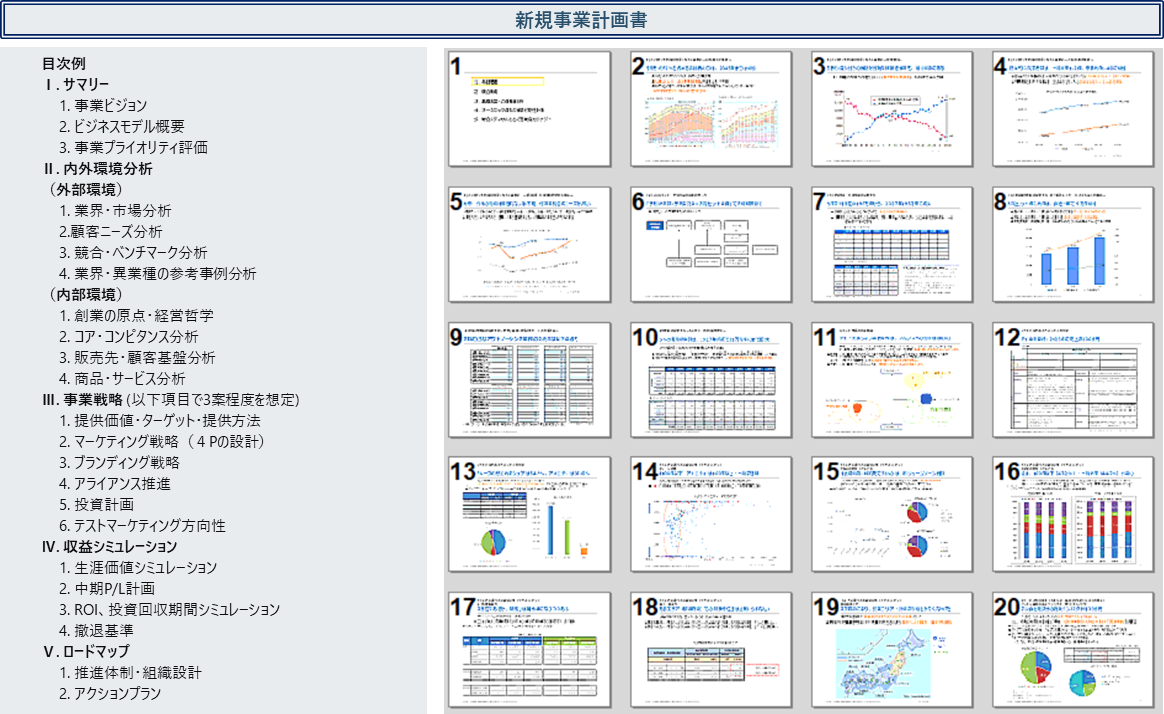

STEP7 : 事業計画の策定

新規事業計画は以下の通り10の着眼で総合的に検討を進めていきます。

➊事業戦略策定

事業ビジョン(定量・定性のありたい姿)の策定、ターゲットおよびペルソナの設計、提供価値および提供方法の設計

➋収益モデル設計

検討したビジネスモデルのマネタイズ(儲けの構造)の設計

➌4P(マーケティングミックス)設計

商品・価格・チャネル・プロモーションの各政策立案

➍アライアンス検討

技術・開発・販売面における産学連携や産々連携等のアライアンス検討

➎ブランディング検討

ローンチ後の早期黒字化を目指したブランディング施策の立案

➏成功条件の整備

仕入・開発・販売・組織・財務の機能あるいはバリューチェーンにおける要件の定義

➐損益計画・投資計画策定

モデル損益および収益・投資シミュレーション、中期経営計画の策定、KPIの設計

➑撤退基準策定

定量・定性における撤退基準の定義

➒体制検討

短期・中長期の組織形態の検討および事業責任者・担当メンバー等の人選

➓テストマーケティングの方向性

プロトタイプ(ビジネスモデル・製品)製作の方針決定、検証方法の検討

なお投資余力の無い企業においては、新規事業を推し進めるパートナーやアライアンス先と協業することにより、全てを自前で推進しないという決断も重要なポイントです。

▼クリックで拡大します

出所:タナベコンサルティング作成

STEP8 : テストマーケティング

事業計画策定後はいよいよローンチに向けたアクションとなりますが、この段階で策定した事業計画を顧客の声をもって実証をすることを大切です。また、顧客の声を通じて事業計画は適宜リニューアルを図っていきます。事業形態によってあらゆるテストマーケティングが考えられますが、BtoCとBtoBにおける主たるテストマーケティング手法は以下の通りです。

BtoC:消費者モニターアンケート、製品サンプリングなど

BtoB:顧客アンケートおよびヒアリング、無償提供、テスト導入など

最近ではBtoCの新規事業の場合はMakuake(マクアケ)などのクラウドファンディングによって、事業に賛同してもらえる顧客を増やすことも有効な手法となっています。ローンチ前に賛同してもらえる顧客を獲得し、事業開始時より垂直的に業績を立ち上げていくことも考えねばなりません。

STEP9 : ローンチ

事業のライフサイクルは導入期→成長期→成熟期→衰退期をたどますが、新規事業をローンチする際は導入期において経営資源を一極集中した上で一気呵成に事業を推進していくことが求められます。そのキーファクターは「ブランディング」と言えるでしょう。ブランディングは社内浸透を意味するインナーブランディングと社外浸透を意味するアウターブランディングの2つのアプローチから、その施策を検討する必要があります。インナーブランディングにおいては社内理解を得られない事業が成功することはあり得ません。社内理解を十分に得た上で、その事業を後押ししてくれる協力者を増やしていく必要があります。またアウターブランディングにおいては、新たな事業を効果的に顧客へ訴求、浸透することでマインドシェアを高めていけるかが鍵です。近年では「PR TIMES」といったプレスリリース配信サービスを活用するケースも増えてきています。新規事業のスペックや価格、ビジュアルイメージ、対象となる顧客層などの概要に加え、開発の背景といったストーリーをあわせて伝えることができれば、より興味、関心を持ってもらえるプレスリリースになるでしょう。

STEP10 : 計画リニューアル

新規事業の推進においては、事業計画のレビュー・モニタリングや業績管理といったマネジメント技術を磨いていくことも重要です。タナベコンサルティングでは、四半期に1回の定期検証を推奨しています。定期検証においては、業績面やKPIもさることながら仕入・開発・販売・組織などの各機能を検証することで成功要因や失敗要因を客観的に正しく掴むことにより、状況に応じて適宜計画をリニューアルし、翌四半期へと繋げていくことが大切です。また万が一、事業が失敗に陥る場合はSTEP7で策定した撤退基準に基づき撤退を判断することも求められます。事業を継続することは容易ですが、多くの人も時間もお金も費やした事業を撤退することはなかなか容易にできるものではありません。しかし、顧客から認められない事業は強い意思をもって撤退を決断することで戦略を軌道修正し、経営資源を再配分していくことが必要でしょう。

スタートアップ企業の事業に目を向けると、経営の定石から逸脱した良い意味でのイノベーティブな手法で事業を開発されるケースも近年では多く見受けられます。しかし、多くの企業では正しいプロセスを踏むことで新規事業の成功確率を高めることができるとともに、自社内に新規事業開発のメソッドが蓄積されることは間違いありません。

著者

最新コラム

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

- 選択と集中戦略とは?メリット・デメリットと成功事例を解説

- 新規事業開発プロセスの全貌!成功へ導く戦略とは

- 新規事業はどのように評価すればいい?成功に導くための10の評価軸

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

- 海外展開における課題と新規の海外代理店開拓プロセス

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト