COLUMN

コラム

閉じる

現在建設業で、大きな課題とされているのが「2024年問題」です。これは2019年より施行されている働き方改革関連法令についての建設業の猶予期間の終わりを指しています。これにより2024年4月より時間外労働の上限規制として、「月45時間、年間360時間」に抑えなくてはいけません。

なぜ建設業界には猶予期間があったかというとその背景には慢性的な人材不足や高齢化、長時間労働が常態化していることがあります。そのためいきなり労働環境を変えることが難しいと判断され、5年の猶予期間が設けられていました。

では建設業の大きな課題である人材不足・長時間労働は5年間で改善されているでしょうか。実際はまだ変わっていない企業が大半ではないかと思います。ですから建設業各社においては、即急な対応が求められている状況だと考えます。

今回は2024年に向けて、建設業の課題とその対策について大きく「建設DX」「女性活躍」「建設業のブランディング」3つのテーマに基づいて解説します。

建設業の2024年問題とは?

2024年4月より働き方改革関連法案が建設業へ適応開始

「建設業の2024年問題」というキーワードは、働き方改革関連法が建設業へ2024年4月より適用開始になるにあたって、よく聞かれるキーワードとなっています。

しかし一方で、何から改善すべきか、抜本的に組織を見直すにはどうしたらよいのかわからないなどの声も未だ多いようです。

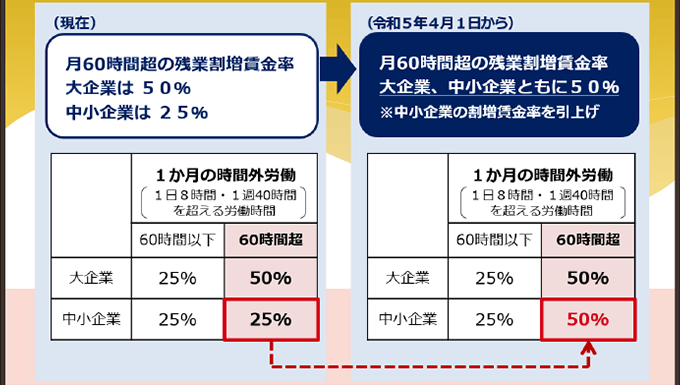

ここでは主に「時間外労働の上限規制」と「月60時間超の時間外労働の割増率引き上げ」について見ていきましょう。

時間外労働の上限規制とは

原則、時間外労働は「月45時間、年間360時間」以内に抑えることが必要となります。また、時間外労働に関して特別条項を適用する場合でも、以下の条件を満たす必要があります。以下の条件に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

1.1年のうち6カ月を超えない範囲であること

2.年間時間外労働時間が月平均で60時間(年720時間)を超えないこと

3.適用月の平均時間外労働時間が80時間未満であること(休日労働を含む)

4.1カ月の時間外労働が100時間未満になっていること(休日労働を含む)

働き方改革関連法に違反すると、労働基準法に違反しているとみなされ、入札の参加資格停止など重い処分が科せられる恐れもあります。現場の安全や施工品質は担保しつつ、時間外労働の法令への対応をしなければならないということが重要となります。

割増賃金引上げ

時間外労働の上限規制については、2024年4月からの適用となりますが、2023年4月から中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げとなっています。

建設業においても大企業は2010年から既に割増賃金が適用されていましたが、中小企業はこの適用が猶予されていました。

これは、労働者の長時間労働を抑制し、労働環境の改善を図ることを目的としており、この規定に違反した場合、労働基準監督署による指導や是正勧告が行われ、是正されない場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることがあります。

働き方改革・2024年問題の建設業での課題

建設業で働き方改革が進まない理由はいくつかあります。

ここでは主な原因である、「人手不足」と「長時間労働が常態化」しているという課題について解説します。

人手不足

建設業界は長年にわたり労働力の高齢化と若年層の参入減少に悩まされてきました。若者が建設業に魅力を感じず、他の業種に流れる傾向が強いため、新たな労働力の確保が難しくなっています。

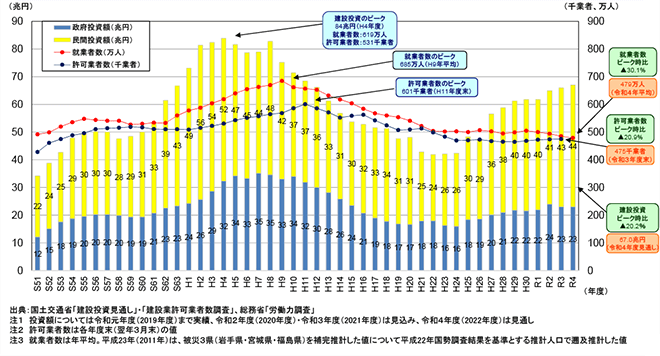

建設業者数は2021年度末は約48万業者で、ピーク時の1999年度末から21%減、建設業就業者数は2022年平均479万人で、ピーク時の1997年平均から約30%減少しています。

この状況によって、一人当たりの業務負担が増加しており、働き方改革を進める余裕がない状況が続いているのです。

長時間労働

建設業における働き方改革が進まないもう一つの理由は、長時間労働が常態化していることです。

建設現場では、工程の遅れを防ぐために厳しいスケジュール管理が求められます。天候や予期せぬトラブルによる工期の遅れを取り戻すために、労働時間が延びることが多いです。

特にプロジェクトの締め切りが迫ると、従業員は長時間労働を強いられることが一般的です。

また、業界全体の文化や慣習も強く影響しているといわれており、建設業界では「仕事が終わるまで帰れない」という風潮が根強く、労働時間の短縮が難しい状況です。

このような文化を変える為には、経営者や管理職の意識改革と企業の仕組みづくりが重要となってきます。

これらの課題を根本的に解決する為の対策として、「建設DX」「女性活躍」「建設業のブランディング」の3つのテーマに基づいて、解説致します。

2024年以降、どのようにこの課題に向き合うべきか3つのテーマで解説

テーマ1「建設DXの現状と今後の可能性について」

昨今建設DXという言葉は、かなり業界の中で浸透してきたのではないでしょうか。一方で内容を聞かれた時にDXについて説明できる方は少ないように思います。ではそこから説明すると、DXとは大きく3つのステージに分かれています。

| ステージ1 デジタイゼーション |

既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換させます。 または特定の工程における効率化のためにデジタルツールを導入することなどがあります。 |

| ステージ2 デジタライゼーション |

組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供してより良い方法を構築することで自社内だけでなく外部環境やビジネス戦略も含めたプロセス全体をデジタル化することをいいます。 |

| ステージ3 デジタルトランスフォーメーション |

デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す概念となります。 |

具体的に建設業ではどのようなことをしているかは、以下のようになります。

| ステージ1 デジタイゼーション |

・日報や検査書類等紙媒体書類の電子化・オンライン会議の導入 ・建築図面のオンライン管理 |

| ステージ2 デジタライゼーション |

・施工管理電子ツールの導入・全社(現場含む)情報共有のプラットフォーム構築 ・通信システムを活用した遠隔での出来高検査・安全書類・契約書類の電子化 ・BIMによる3D情報をもとにした施工管理 |

| ステージ3 デジタルトランスフォーメーション |

・重機等の遠隔操作・遠隔での施工体制の構築(IoT施工) |

DXを進めていくことは、これまでのあたり前という固定概念から脱却をして、無駄なリードタイムの削減や少人数での効率的な施工管理を実現していくことが可能とします。現在DXについては取り組んでいないという企業はわずか6%です。

また70%の企業がステージ2のデジタライゼーションまで進んでいます。もし現在まだDXに取り組んでいなければ、まずはデジタイゼーションから進めていただきたいです。

テーマ2「女性が活躍できる建設業の在り方」

現在でも建設業界は男性中心社会となっており2022年時点で、全産業の女性の割合は45.0%なのに対し、建設業界では17.7%となっています。2002年の数値が14.9%でしたので伸びてはいるものの、他産業と比べるとまだまだ少ないのが現状です。

ではなぜ女性活躍が進まないのでしょうか、理由としては主に以下のような点があげられます。

①家庭と両立する女性のフォローアップ体制がない

②女性が働くにあたり子供を預ける場所がない

③女性のための職場環境整備(トイレなど)にコストがかかる

④女性の休業期間中の代替要員の確保が難しい

⑤体力が必要な工程が多く、女性が担当できる仕事が限られている

現在建設業の大きな課題である人手不足を解消するには、女性の活躍が必須となります。

だからこそ建設業界では、女性が働きやすい環境づくりと女性が活躍できる働き方を考えていく必要があります。

建設業界では、具体的に以下にあげるような動きが進んでおります。

①女性に適したハード環境設備(女性専用トイレ・更衣室・作業着・工具など)

②託児所やベビーシッターサービスなど託児環境の支援

③短時間労働に対応できる業務の割振り

④リモートでの働き方の提供

⑤女性ならではの強みを生かした働き方の構築

建設業界に女性が増えることは、人手不足の解消はもちろんですが、女性の新たな視点が加わり業務の進め方や考え方などに関しても多様的な取り組みが考えられます。現在建設業では年々改善が見られており例えば女性トイレ・更衣室の設置率では平成30年はトイレが45%・更衣室が31%に対して、令和3年の結果を見るとトイレ70%・更衣室46%と大きく変化をしています。

またそれに伴い女性技術者の推移も平成13年が1.8%に対して令和2年では7.9%となっています。建設業界として大きく変わろうとしている中で、もし何もできていないのであればぜひこの記事を参考に1つでも実施をしていただきたいです。

テーマ3「建設業のブランディング戦略による若者離れの防止」

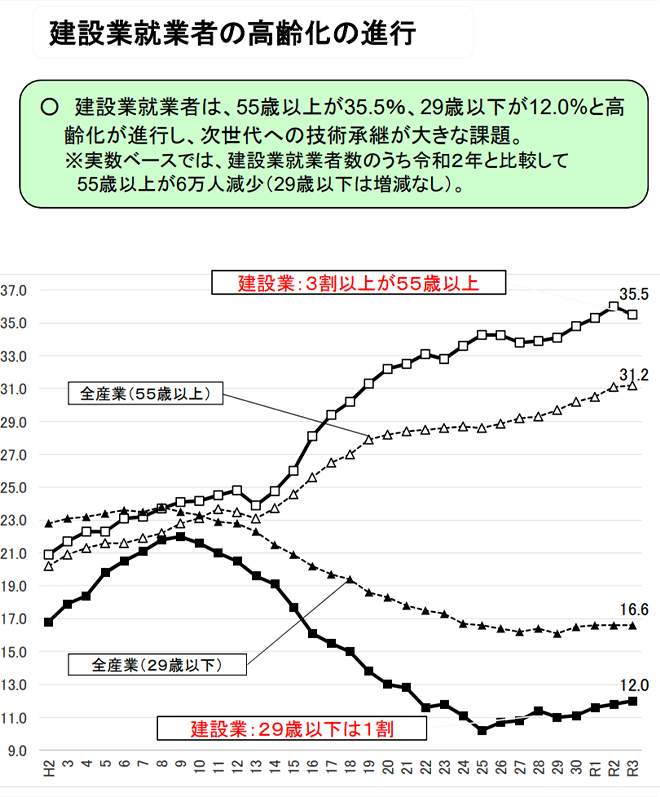

建設業では、若者離れについても大きな課題となっております。2021年の建設業就業者のうち、29歳以下の割合は12.0%に対し、55歳以上は35.5%となります。一方、全産業における就業者を年齢層で見ると、29歳以下の割合は16.6%、55歳以上の割合は31.2% となり、建設業よりも若年層の割合が多いことがわかります。29歳以下の若者が1割ほどしかいない建設業は、全産業の平均と比べても若者離れが深刻化していると言えます。ではその若者離れの要因とはどのようなものが考えられるでしょうか。

こちらも主な要因として以下の項目が考えられます。

①長時間労働や休みが取れない

②建設業界全体として「きつい・汚い・危険」のイメージが染みついている。

③教育方法が見直されていない(上司から仕事を盗めというような考え)

このようなイメージが定着している業界だからこそインナーブランディグを含めたブランディグが大事になります。

しかしブランディグは今ある価値を発信するだけの行為です。なので実際に働く環境が魅力的でなければ意味がありません。

だからこそ前のテーマにもあるように、作業の効率化や女性も働きやすいような職場づくりを実施していく必要があります。

その事実を的確に自社の社員や学生あるいは顧客に伝えることができれば業界全般のイメージはより良いものになるのではないかと考えます。

では具体的にはどのような取り組みを発信していくことが有効的なのか最近の業界トレンドなども含め何点かを以下に

まとめました。

①ワークライフバランス実現のための施策

②仕事のやりがいや自社の存在意義

③実際に働く社員の方についての内容

④福利厚生制度の充実度

⑤社員教育のプログラムや計画

例えばこのような項目をコーポレートサイトで発信していくだけでも大きく変わるのではないでしょうか。

これからの建設業は、「建設業らしくない」を追求しPRするかが成長に繋がると考えます。

そのためにも

「建設DX」...効率化・時間削減および新たな働き方の実施

「女性活躍」...職場環境改善および多様性のある働き方の構築

「ブランディング」...職場環境・働き方について対外に発信

以上のような建設DXを起点とした新たな働き方や時間削減を実施し、女性活躍の場を整えていき組織が拡大していく。

それを対外的に発信していくことでブランド力をあげていき「好循環」を生み出すことが、今後の建設業界の中で生き残る上での1つの手段なのではないかと考えます。

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト