COLUMN

コラム

閉じる

2024年4月から建設業界における働き方改革関連法の施行により、業界全体に大きな変化がもたらされました。この改革は、長時間労働の是正や労働環境の改善を目的としており、建設業界においてもその影響は大きいです。

本コラムでは、建設業の2024年問題と、2024年4月から適用された働き方改革関連法の内容、現場とバックオフィスが連携した組織の働き方改革の推進について詳しく説明します。

建設業の2024年問題とは?2024年4月から変わったことは?

建設業の2024年問題とは?

建設業の2024年問題とは、建設業界が直面する労働力不足や長時間労働の是正に関する課題を指します。建設業界は以前から労働時間の長さや過酷な労働条件が問題視されており、これが若年層の建設業離れを引き起こし、結果として労働力不足を招いています。さらに、高齢化が進む中で引退する労働者が増える一方で、新規参入者が少ないため、労働力の確保がますます困難になっているという課題がありました。

2024年は上記の課題が一層顕在化する年として注目されており、特に2024年4月から施行された働き方改革関連法によって、建設業界にも労働時間の上限規制が適用されており、これまでの働き方を見直す必要が出てきたのです。

2024年4月から変わった働き方改革関連法の内容

【図1】出典:全国建設労働組合総連合

2024年4月から施工されたのは「労働時間の上限規制」についてです。

原則、時間外労働は「月45時間、年間360時間」以内に抑えることが必要となります。また、時間外労働に関して特別条項を適用する場合でも、以下の条件を満たす必要があります。以下の条件に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

1.1年のうち6カ月を超えない範囲であること

2.年間時間外労働時間が月平均で60時間(年720時間)を超えないこと

3.適用月の平均時間外労働時間が80時間未満であること(休日労働を含む)

4.1カ月の時間外労働が100時間未満になっていること(休日労働を含む)

働き方改革関連法に違反すると、労働基準法に違反しているとみなされ、入札の参加資格停止など重い処分が科せられる恐れもあります。現場の安全や施工品質は担保しつつ、時間外労働の法令への対応をしなければならないということが重要となります。

建設業の抱える現状の課題とは?

何から改善をすべきか?対策の進まない建設会社が多い

国内の建設投資額が増加する中、工事現場の人材不足は解消されず、多くの建設関連企業は次のような共通の悩みを抱えています。

1.何から改善を始めるべきか分からない

2.生産性が低い

3.現場業務の改善手法が分からない

4.早期離職を防げない

5.人材の育成手法が分からない

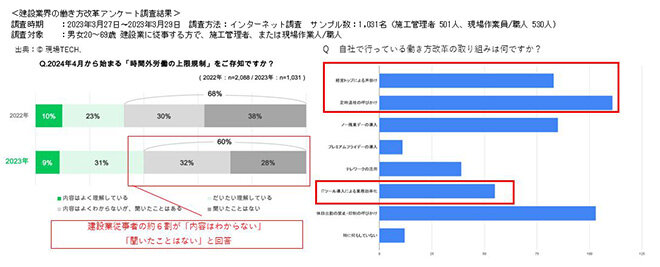

図2にあるように、働き方改革について、建設業従事者の約6割が「内容はわからない」「聞いたことはない」と答えており、業界全体として認識が低く、特に現場への浸透が進んでいないことが見えます。自社で行っている取り組みについては、「経営層からの声掛け、定時退社の呼びかけ」を多くの企業が行っています。しかし、その一方で、ITを活用した業務効率化の取り組みが半数程度に留まっていることなどから、「現状、声かけにとどまっており、働き方改革に向けた実行具体策があまり進んでいない」とうかがえます。現場を預かる責任者(現場代理人)の負担は年々増しており、働き方改革は待ったなしの状況です。これらの課題を抱える建設会社とともに、当社では「建設現場の働き方改革プロジェクト」を推進してきました。本稿では、現場とバックオフィスが連携し、会社一体となって成し遂げていかなければならない「働き方改革」「生産性改革」について、対策と取り組み事例、ポイントを紹介します。

【図2】出典:© 現場TECH.

現場とバックオフィスが連携し、全社一体で進める「働き方改革」とは?

現場業務を「数値化・見える化」する

改善テーマを設定し、働き方改革プロジェクトを立ち上げる

対策として、現場業務を「数値化・見える化」することから始め、働き方の問題点・課題を整理し、改善の方向性を策定していくことが必要です。その主なポイントは以下の通りです。

1.業務棚卸:現場代理人の業務を棚卸し、現場代理人でないとできない業務(コア業務)、現場代理人以外でも対応可能な業務(一般業務)を整理します。

2.現場実態調査:現場では、何の業務にどれだけの時間を費やしているかを実態調査します。専用スマートフォンを導入し、2週間に渡り、15分おきに行っている業務内容を統計調査します。

3.現場ヒアリング:現場を訪問し、インタビューを実施。現場の「生の声」から問題点を抽出します。

4.改善テーマの設定:分析結果を踏まえて、「急ぎ改善すべき業務」「改善効果の高い業務」を選定し、優先度の高い改善テーマを設定します。

次のステップとして、「働き方改革プロジェクト」を立ち上げ、業務効率化に向けた具体策、役割分担、アクションプランを策定・推進します。主なポイントは、次の6点です。

1.現状の業務フローの整理とあるべき業務フロー(新業務フロー)の設定

2.新業務フローの実行に向けた、行動計画の策定

3.新業務フローのテスト導入

4.新業務フローのマニュアルの策定

5.新業務フローの全社展開

6.成果検証(全社展開後に、しばらくして成果検証を実施)

「やめる」「改める」業務を決める

すなわち、廃止、分業化、簡素化、標準化、IT化する業務を決める

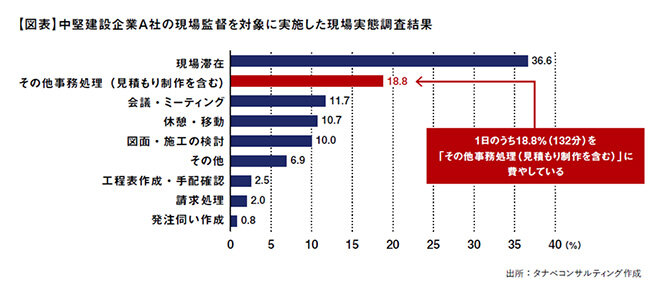

中堅建設企業A 社では、現場代理人が本来行うべきコア業務の時間配分を高めるべく、働き方改革プロジェクトを立ち上げ業務を見える化し、一般業務の分業化・効率化に取り組みました。これまでA 社は、現場代理人が竣工後、次の現場に移るまでに約2カ月の期間を必要としていました。竣工後にさまざまな書類作成、事務処理、施主対応など、多岐にわたる業務を現場代理人1人で抱えていたからです。しかし、その業務の多くは、現場代理人以外でも対応可能な一般業務でした(図3参照)。

働き方改革プロジェクトでは、これらの業務の進め方を見直し、やめること、改めること(分業化・簡素化・標準化、IT化)を定め、実行しました。

例えば、竣工図の作成です。現場代理人は、竣工図面の制作に約1カ月を要していたました。その業務負担は大きく、多くの現場代理人から改善を求める声が上がりました。そこでA社は、本社に竣工図面が作成できる専任のCAD(PCを用いた図面の設計ツール)オペレーターを設置し、工事の進行中に図面変更が発生するたびに、現場代理人からCADオペレーターに図面変更依頼を行い、CADオペレーターが図面を修正するという体制(分業化)に変更しました。

結果として、現場代理人が1つの工事終了後、次の工事に取り掛かるまでに要する期間を2カ月から0.5カ月まで短縮でき、生産性(現場代理人1人当たりの工事請負額)も、1年後に103%、2年後に125%へと改善しました。現場代理人の業務の負荷軽減とともに、あるべき形へ標準化を進めていき、生産性改善につながった事例と言えます。

【図3】出所:タナベコンサルティング作成

働き方改革が成功するかどうかは「まずは、やってみる」マインドを持つこと

働き方改革が成功するかどうかの分かれ目は、「まずは、やってみる」マインドを社として持てるかどうかにあると考えます。改善が進まないケースというのは、改善の方向性は見えているものの、実行段階で、「やり方を変えるのは面倒。うまくいくかどうかわからない。だから、今のままで良い」という考え方が幹部の根底にある場合です。こういう場合は、往々にして、改善は進みません。一方、改善が成功するケースというのは、「やり方を変えるのは面倒、うまくいくかもわからない。だけど、まずは、やってみる」という第一歩を踏み出せる場合です。こういう企業は、取り組むスピードも速く、高速でPDCAが回り、結果として、現場が変わります。

「働き方を変えたい」「現場を改善したい」「体質強化を図りたい」とお考えであれば、「まずは、やってみる」、変革の一歩を踏み出すことへチャレンジしていただければと思います。

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト