COLUMN

コラム

閉じる

中期経営計画は誰が作るべきか

(1)中期経営計画はコミュニケーションの手段

中期経営計画は、企業にとって投資家や従業員、金融機関といったステークホルダーとの間で会社の目指す姿やそこに至るストーリーを共有するコミュニケーションツールとして重要な役割を担っています。また、近年は経営知識・経営者感覚・経営参画意識を醸成する人材育成の手法の1つとして活用している企業も多くなっています。

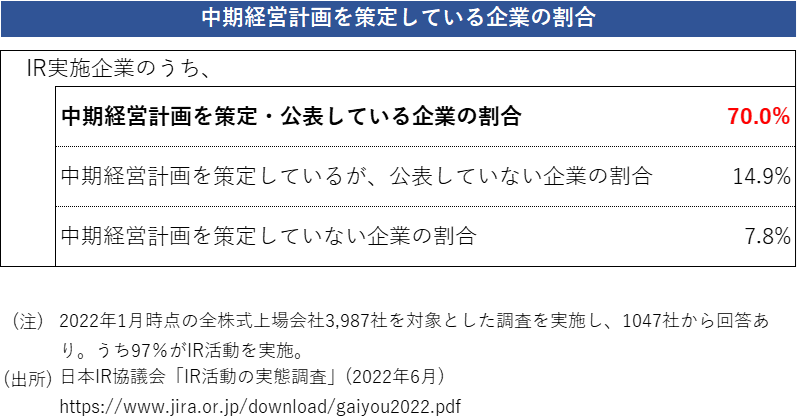

日本では2000年代前半から中期経営計画の策定件数が増加しており、 IR実施の日本企業のうち、中期経営計画を策定・公表している企業は70.0%となっています。中期経営計画を策定しているが、公表していない企業は14.9%となっており、合わせて84.9%の企業が中期経営計画を策定しており、多くの企業において経営手法として定着しています(日本IR協議会2022年調査より)。

(2)経営変革を成し遂げるには長期の時間を有する

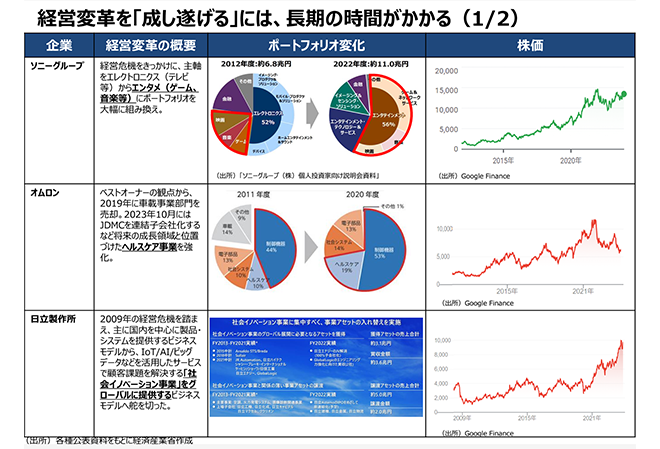

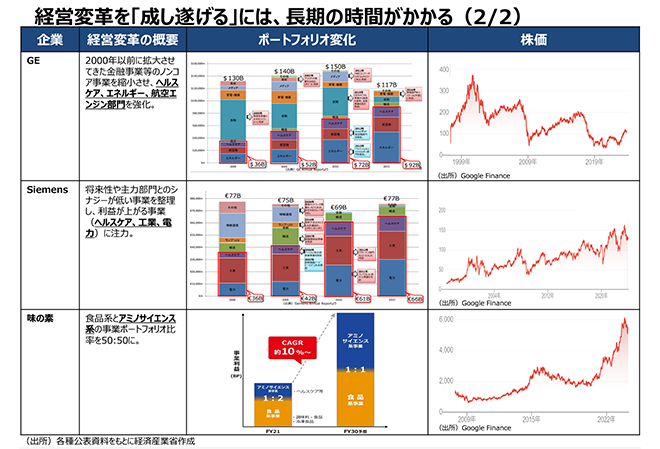

中期経営計画書の最初に記載する項目は「経営理念」「社是」といった会社の使命感であり、企業の根幹をなすものです。そして、後に記載する内容がビジョンであり、会社の未来像・なりたい姿です。ここには中長期の未来をどうしたいかという内容が記載されます。10年~20年といった長期の時間軸で経営計画を策定することが出来れば、事業の統廃合・撤退や成長投資を通じて事業ポートフォリオ改革を実現することが出来ます。リソースに余裕のある大手上場企業も経営変革を成し遂げるには長期の時間を費やしています(図表参照)。

現在から3年の収益向上を目指す場合、効率化が重視されるため「知の深化」に注力してしまいます。中期経営計画を3ヵ年で策定し続けることは「知の深化」を繰り返すことなります。企業の長期的成長に必要な「知の探索」の機会がなく、長期的なイノベーションを行うことができません。

3ヵ年の中計を3ヵ年毎に作るのではなく、環境が変わろうともぶれるこの無い長期ビジョンを立てた上で3ヵ年に取り組「バックキャスティング型」の中期経営計画が求められます。

中期経営計画策定はトップマネジメントの仕事

誰が中期経営計画を策定するのか?

中期経営計画には経営変革をデザインする長期ビジョンが必要と前述しました。ただし、長期的な計画を策定するにあたって、市場の環境変化を捉えることは難しく、不透明な部分が多くなります。経営者の仕事は「意思決定」です。「意思決定」とは、正解のないものに対して、熟考の末に出力する決断です。対して、「判断」とは一つの専門性によって論理的に結論を導き出すことが出来るものを言います。経営変革を起こし、持続的成長を実現していく長期ビジョン・中期経営計画策定は正解のない内容が多分にあり、「決断」が求められるため、中期経営計画の策定は最高経営責任者である「経営者・トップマネジメント」の仕事となります。

トップマネジメントとは、組織のトップが経営方針の決定や経営計画の策定、組織運営といった経営や管理を行うことで、社長や経営者、各部門や事業部の長といった組織のトップを指します。トップマネジメントは単独ではなくチーム制で取り組むべきです。単独の場合、方針や計画策定などにおける視野が狭くなるだけでなく、一人に全ての責任がのしかかり、負担が大きくなります。このような状況では、トップマネジメントは破綻してしまいます。

更に、経営幹部(C-suite)の役割は時代とともに変化しています。約40年続いた、各分野を担当するCxOに権限を委ねるC-suite 2.0モデルですが、経営がますます複雑になる中で、これに対応するために、より協力的なC-suite3.0モデルへの移行が進んでいます。日本(TOPIX100)においてCxO制度を導入する企業の割合は約50%であるのに対し、英国(FTSE100)では90%となっています。日本企業はCxO制度を採用し、各CxOに権限と責任を委ねることで、強力なトップマネジメントチームを構築できます。これにより、意思決定のスピードアップが図られ、企業価値向上を実現できる可能性が高まります。実際、CxO間のコラボレーションの強さは企業の業績に大きな影響を与えています。CFOとCHROの連携が強化されている企業では、EBITDAの増加や、業務の生産性向上、社員のモチベーション向上といったメリットが報告されています。一方で、別の調査で財務部門のリーダーの約70% が「IT 部門と財務部門が共通の言語でコミュニケーションをとっていないため、CIOとCFOの協力の効果が十分に発揮されていない」と回答しています。

まとめ

(1)中期経営計画を通じてイノベーションをデザインする

イノベーションは企業の長期的な成長に欠かせません。そして、その源泉は既存知と既存知の新しい組み合わせにあります。自社の既存のノウハウに、外部のノウハウなどを「新しく組み合わせる」ことで、新しい商品・サービスを生み出すことができます。そのためにはできるだけ幅広く、多くの「知の組み合わせ」を試すことが効果的です。持続的な成長を目指している企業ほど、「知の探索」を行っています。

「知の探索」は成果に結びつくかどうかは約束されていません。一方で、企業が目先の短期的な成果を求めるには今儲かっている分野の知を「深化」させる方が効率がよく、結果として「知の探索」を後回しにしてしまいます(コンピテンシー・トラップ)。

日本の企業組織においては「現場の声を聞きすぎる」計画になっていることがあります。現場主義のなかで積み上げて計画を作る企業さえあります。現場の声を聞くことは重要ですが、戦略は長期的に立てることが重要です。現場が強いボトムアップ型の中期経営計画を作ると、オペレーションを回すことが何より重要な現場からは「知の探索」が進まなくなります。長期ビジョンにゆるバックキャスティング型の中期経営計画を策定することが押さえておくべきポイントとなります。

(2)まずはトップが考える

下記に経営学者の一人、ピーター.F.ドラッガーによる「トップマネジメントの仕事と役割」について記載します。 中期経営計画を策定するプロセスはまさに、トップマネジメントの仕事と役割そのものです。

■ドラッカーが提唱したトップマネジメントの仕事とは?

1. 組織のミッションを考える

2. 組織全体の規範を定める

3. 組織をつくりあげ、維持する

4. 外部関係者との渉外役となる

5. 儀礼的な場に参加する

6. 重大な危機に際しては自ら出動する

■ドラッカーが提唱したトップマネジメントの役割とは?

1.経営の方向性を明確にする

2.体制を構築する

3.リスクを管理する

4.次世代リーダーを育成する

長期ビジョン・中期経営計画について、まずはトップの経営者自身が考えることが重要となります。トップが考えたうえで、トップマネジメントである経営幹部を巻き込んで一緒に考えるべきです。社長一人では組織は動かせません。経営幹部と共に長期ビジョン・中期経営計画を策定するプロセスは、チームで経営していく、全社員で経営し、経営変革を実現することができます。

著者

最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

- 海外展開における課題と新規の海外代理店開拓プロセス

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト