2024年7月に独立行政法人情報処理推進機構(通称:IPA)が「デジタル時代のスキル変革等に関する調査」を発表しました。

報告書の中では、特に従業員1,000名以下の中堅・中小企業でDXを推進する人材の「量」と「質」の不足感が増しており、2021年と比較して20ポイント近く高まって、回答企業の半数を超えていることがわかります。大企業が先行して進んでいたデジタル化の波が中堅・中小企業へと波及し、同時に社内でDXを推進する人材不足が露呈してきたと言えるのではないでしょうか。

また、コンサルティングの現場においても、デジタル化に向けた課題について中堅・中小企業からのご相談が増えています。現在は中堅・中小企業におけるデジタル化の過渡期にあると感じるとともに、中堅・中小企業においてはDX人材がいないが故にやりたいことが進められないという経営者の課題をお聞きする機会が多くあります。改めて中堅・中小企業こそDX人材の育成基盤を創るべきフェーズにあるのではないでしょうか。

本稿では、近年のDX人材育成の事例を4つの切り口から整理し、DX人材の育成基盤をつくるうえで、自社の取り組みをどこからスタートすべきか、どの人材やテーマに焦点を当てて強化すべきかの参考にしていただきたいと考えています。

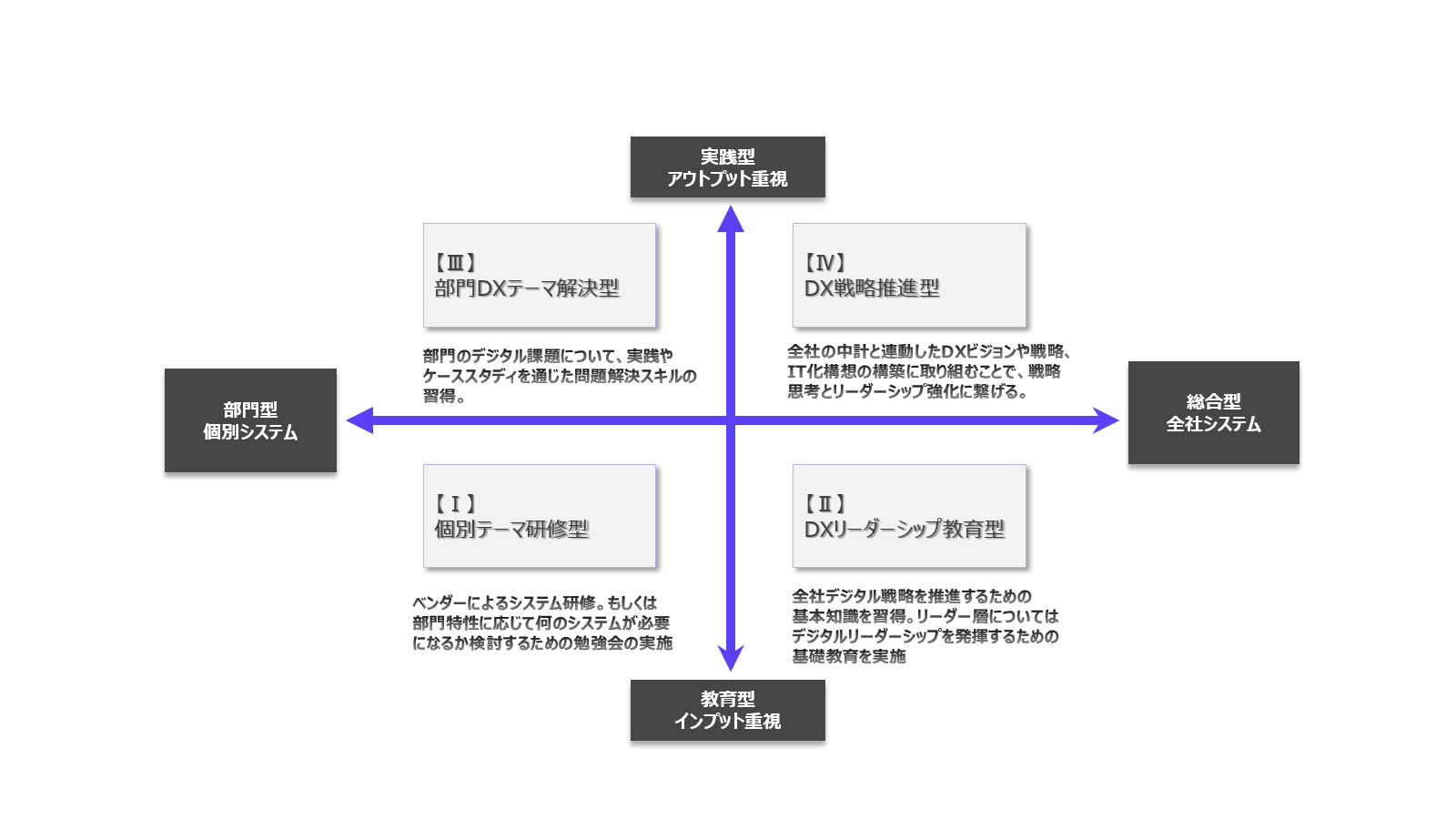

DX人材の育成を2軸で整理してみると、実践型(アウトプット重視)か、教育型(インプット重視)か。部門に限定したテーマか、総合的に全社に関わるテーマか、に分かれるのではないでしょうか。

▼クリックで拡大します

【Ⅰ】「個別テーマ研修型」

部門内で何をデジタル化するか着手すべきかわからないため情報収集から行う、もしくは扱うシステムは明確だが更に知識やスキルを高めていきたい場合

(例)ITベンダーの提供する業務システムの勉強会や、社内でChatGPTなどのデジタルツールを活用してみる勉強会など

【Ⅱ】「DXリーダーシップ教育型」

DXビジョンやDX戦略を策定したが社員のデジタルリテラシー が追い付いていない、もしくはデジタル施策をけん引するリーダー育成を軸にしていきたい場合

(例)社員全員を対象としたデジタルリテラシー向上を目的とした研修会や、デジタル推進のエンジンとなるリーダーシップ強化研修など

【Ⅲ】「部門DXテーマ解決型」

DX戦略や方針は明確になっているが社員のデジタルツール活用スキルが伴っていない、デジタルツールの実装を前提としたスキルを高めたい、ケーススタディを使ったDX実践スキルを高めたい場合

(例)SNSの実装・活用を推進するための研修会、部門内におけるkintoneやTeamsの活用を前提とした短期プロジェクトなど

【Ⅳ】「DX戦略推進型」

DXビジョンや戦略そのものを社員のリーダーシップをもとに構築・推進したい、もしくは全社の生産性向上に繋がるデジタルツールを検証・導入したい場合

(例)DXビジョン構築プロジェクト、全社生産性を向上するためのIT化構想プロジェクトなど

ここではDX人材育成に取り組む企業や行政の事例をもとに解説していきます。

事例1.地方自治体のデジタルリスキリング(【Ⅰ】と【Ⅱ】の複合型)

この地方自治体では「デジタルとビジネスの知識を兼ね備え、デジタルツールの活用・DX推進を通じて

県内に新たな価値を創造できる人材の育成」をコンセプトとして、職員のデジタルリテラシー向上とデジタルツールを活用した研修を実施しています。

民間企業ではありませんが、習得レベルを初級と中級に分けコンセプトを明確に設計している点は、民間企業においても参考になる事例ではないかと考えます。

各コンセプトを以下のように設定しています。

「初級コンセプト」

• ビジネスリテラシーを「身につける」ことができる

• 解決すべき本質的な課題を「発見する」ことができる

• IT・デジタルツール・DXについて「知る」ことができる

• デジタルツール・データを「選ぶ」ことができる

• デジタルツール・データを「活用する」ことができる

「中級コンセプト」

• システムを「作らせる」技術がある

• システムを「作る」技術がある ※ノーコード・ローコード

• システム活用を「推進する」ことができる

システムを「作らせる」「作る」「推進する」カリキュラムは「kintone」「Google Workspace」「Teams」「ChatGPT」の"便利な機能を知る"研修会からスタートしました。まずは身近にあるシステムの活用から取り組んでみる、「習うより慣れろ」を想定したカリキュラム設計も大切であると考えます。

事例2.BtoC企業のSNS強化研修(【Ⅰ】【Ⅲ】の複合型)

ガソリンスタンド・カーリース・カーサービスなど多事業で展開しているA社はBtoCをメインとしていますが、顧客コミュニケーションの軸と位置付けているSNSの推進が進まないことが課題でした。その要因として、運用する現場スタッフの知識・スキルが不足しており、自分たちの商品・サービスを顧客にうまく伝えることができていない、現場の仕組みになっていないことが挙げられていました。A社の研修構成は2段階で進めています。

1段階目:管理職を対象にSNSの基本知識をインプットする研修(【Ⅰ】に該当)

特にSNSの基本知識については、現場における運用を重点におき、動画撮影におけるカメラのフレームレートの設定から、アングルや構図、サムネイルのつけ方まですぐ実践できることを研修カリキュラムに取り入れていることが特徴です。

2段階目:Webマーケティング担当者を育成する実践型研修(【Ⅲ】に該当)

Webマーケティングにおける集客手法の特徴を学び、自社における運用を基にどうしたら成果を高められるか研修を通じてアウトプットを重視して取り組みました。SNSという個別テーマの強化研修ですが、A社は部分最適ではなく全体最適の戦略における重点として取り組んでいることがポイントになります。

事例3.工事会社のDX推進委員会(【Ⅱ】【Ⅳ】の複合型)

工事会社B社では、管理職・管理職候補クラスをメンバーに選定し、DX推進委員会を発足させました。B社が掲げた目的は3つあります。

1.B社がデジタル化を導入・促進するための旗振り役として委員会を立ち上げる(同業他社とデジタル導入スピードでも差別化する)

2.委員会メンバーが、建設業や電気工事業のビジネスを踏まえたデジタル化について、知識や事例を学ぶことで、グループにおける第一人者として育てる

3.一人当たりの生産性を高めるための具体的な施策を検討し、トライ&エラーで進める(施工管理における生産性の向上を主目的とする 例 書類のデジタル化など)

現場管理のプロフェッショナル人材へ、デジタルリーダーシップ発揮の役割を新たに加えることで、全社におけるDX戦略を推進していこうという取り組みです。B社のポイントは、「デジタルで同業他社と差別化する」という目標を掲げ、「最初に最良なしの姿勢」でトライ&エラーでとにかくやらせてみる、これをトップ指示の下で推進しているところです。デジタル領域について知見が少ない分野であるほど、研修企画においても目標の明確化、トライ&エラー、トップ指示で進めることが大切です。

最後に、事例を踏まえ以下の問いかけを自社にしてみてはいかがでしょうか。

1.「自社のDXについて方向性(ビジョン、戦略)は決まっていますか」

→部分最適にならないことが大切です。【Ⅳ】のビジョン・戦略といった上位概念から自社の方向性を整理し、DXビジョンや戦略が決まったうえで、【Ⅰ】【Ⅲ】の部門別システムやテーマに取り組みます。

2.「デジタルリーダーシップを発揮して推進できる人材は何名いますか」

→業務に精通しながら、デジタルを理解している人材でなくては、社内のデジタルリーダーシップ発揮は難しいです。【Ⅱ】のDXリーダーシップ強化の機会を作り、推進力を強化しましょう。

3.「社員はDX戦略を受け入れられるリテラシーと知識はありますか」

→社員に新たなデジタルツールを受け入れる姿勢がなくては、せっかくのシステムも形骸化してしまいます。デジタル化の目的や成果を示していくことが社内の納得感を高めます。

【Ⅰ】【Ⅱ】の取り組みを通じて、社内にデジタル活用の風土を醸成していきましょう。

自社への問いかけを踏まえ、DX人材育成をどこから着手するか、どのレベルを目指すのか検討したうえで、優先順位を考えていきましょう。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト