現代のビジネス環境は、急速なデジタル化とともに変化しています。企業は競争力を維持するために、業務の効率化や生産性向上を求められています。しかし、業務改善を進める上での最大の課題は、どこに問題があるのかを正確に把握することです。あなたの会社では、業務の可視化が進んでいますか?また、デジタル化とアナログの融合をどのように進めていますか?これらの問いに対する答えが、業務改善の成否を分ける重要な要素となります。

特に、デジタル化が進む中で、企業はどのようにして業務の現状を把握し、改善に向けた具体的なアクションを取るべきかを考える必要があります。デジタル化は、単なるデータの整理ではなく、実際の業務改善に直結する重要なプロセスです。これからの時代、業務の可視化とデジタル化は、企業の生き残りをかけた重要な戦略となるでしょう。

1. 業務の可視化で課題を正しく押さえるポイント

業務の可視化は、課題を正確に把握するための第一歩です。具体的には、業務プロセスを明確にし、どの部分に無駄や非効率が存在するのかを見える化します。

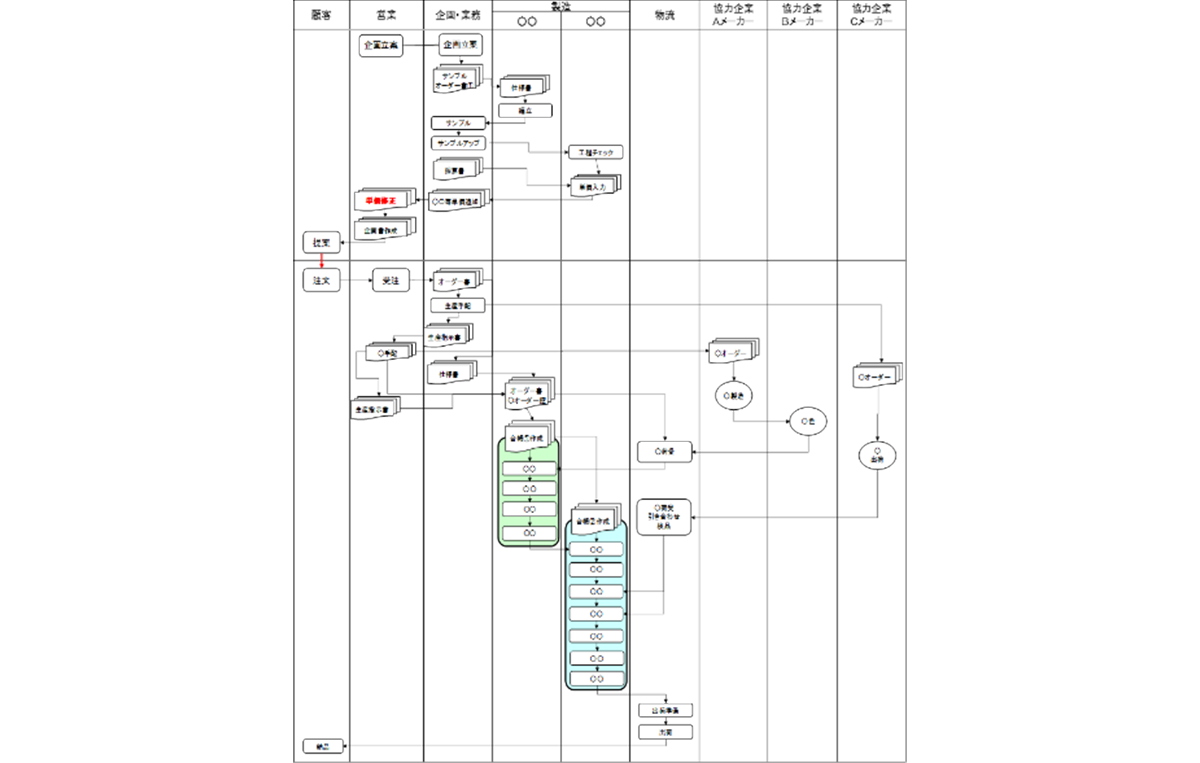

業務プロセスによって、現在の工程の流れや重複した業務など、3ム(ムリ、ムラ、ムダ)を人脈系列、時間系列、空間系列で可視化し、ネック工程など改善すべき業務の現状認識を正しく行います。

この3系列で正しく現状を把握する手法は、タナベの原理原則の集大成の一つである1972年にスタートした『幹部候補生スクール』で、問題の本質を見抜く手法として語り継がれております。

▼クリックで拡大します

▼クリックで拡大します

出典:『競争力を高めるための生産マネジメント~戦略的工場経営の技術~』タナベコンサルティング出版

【図1】業務フローの一例で分かるように、横軸に部門などの人脈系列、縦軸に業務の流れを時間系列で表現しています。

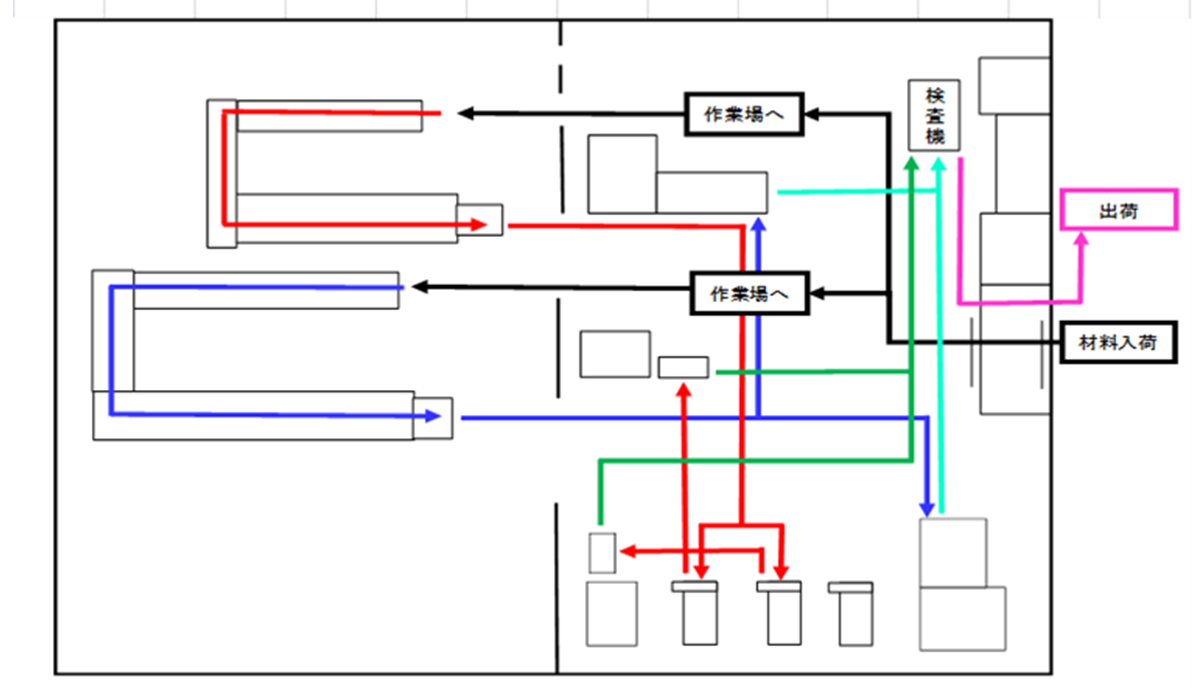

それに加えて、【図2】動線不良の工場レイアウトの例では、モノと人の流れを空間系列で表現しており、どこにどのような課題が潜んでいるのかを正しく分析できる手法となります。

この空間系列の書き方を情報に置き換えたのが、システム鳥瞰図となります。

1.1 業務ポジショニングによる可視化

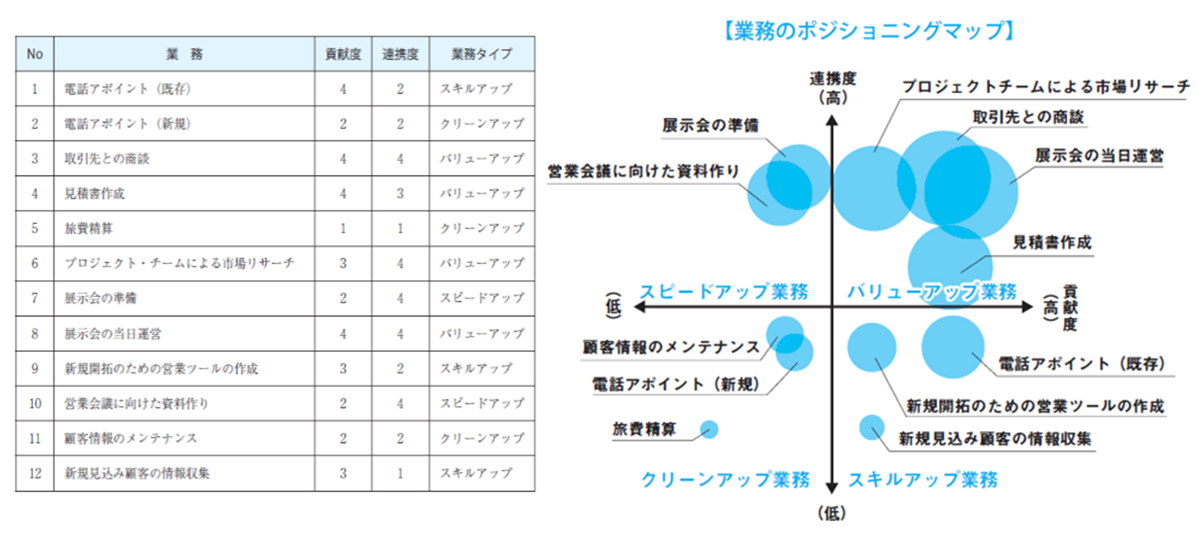

業務棚卸分類表の中で各業務に対して、所要時間と頻度を基に業務ウェイトに、貢献度や連携度分析を加えることで、業務のポジショニングマップの作成が行えます。この分析の目的は、4象限に分類された業務毎に対策が異なるためです。業務毎に貢献度と連携度を4点満点で評価し、その結果をポジショニングマップに落とし込むことで、業務の分類ができます。

▼クリックで拡大します

その分類の種類は、下記4つになります。

① クリーンアップ業務:無くす、アウトソースするなどの業務

② スピードアップ業務:システム化やデジタル化で合理化を目指す業務

③ スキルアップ業務:業務を集約し、OJT等で専門家を育成する業務

④ バリューアップ業務:十分な時間を確保し、最高のパフォーマンスで付加価値を最大限に生み出す業務

これらに分類することで業務改革の推進方法の方針が明確となり、各象限に合わせた改革を推進できる環境を構築できます。前述の非付加価値業務は①クリーンアップ業務に該当し、付加価値業務は④バリューアップ業務を指しています。

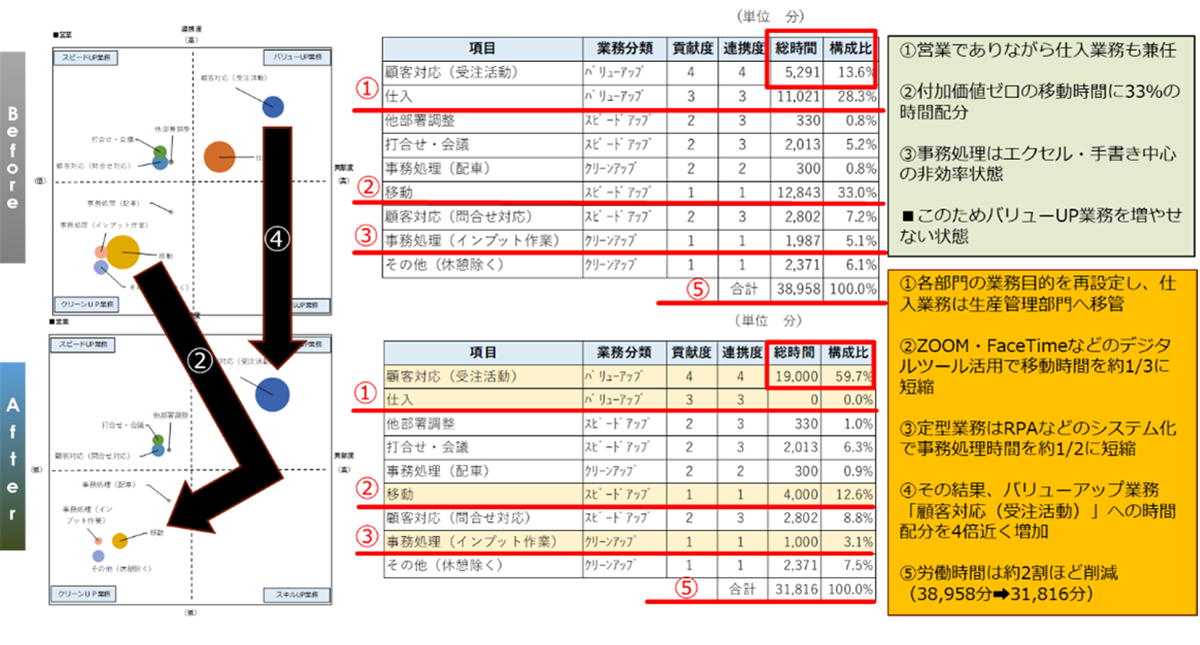

1.2 ケーススタディ:業務可視化の成功事例

ポジショニング分析を実施したある企業では、クリーンアップ業務に相当する作業者の移動時間が33%も占めていることが判明しました。この情報をもとに、作業環境を改善し、移動時間を削減してバリューアップ業務を遂行する時間へと時間配分を変えることで、生産性が飛躍的に向上しました。

▼クリックで拡大します

2. デジタル化の重要性と導入の目的

デジタル化は、業務改善の鍵を握る要素です。デジタル化を進めることで、業務の効率化や情報の迅速な共有が可能になります。例えば、ある企業では、手書きの報告書をデジタル化することで、情報の集約がスムーズになり、業務のスピードが向上しました。また、デジタル化はデータ分析を容易にし、経営判断を迅速に行うための基盤を提供します。

デジタル化の目的は、単に業務を効率化することだけでなく、ビジネスモデルの変革を目指すことです。デジタルトランスフォーメーション(DX)は、業務のデジタル化にとどまらず、企業全体のビジネスモデルを再構築することを意味します。あなたの企業では、デジタル化の目的を明確にしていますか?デジタル化を進めることで、業務のスピードアップやコスト削減を実現し、競争力を高めるためにも、可視化されたデータは、経営者や業務改善推進責任者が迅速に意思決定を行うための重要な情報源となります。

2.1 デジタル化の具体例

デジタル化の具体例として、製造業におけるIoT(モノのインターネット)の活用が挙げられます。IoTを導入することで、機械の稼働状況や生産データをリアルタイムで収集し、分析することが可能になります。これにより、故障の予兆を早期に発見し、メンテナンスを行うことでダウンタイムを削減することができます。

また、デジタル化は顧客との接点においても重要です。CRM(顧客関係管理)システムを導入することで、顧客のニーズや行動を分析し、よりパーソナライズされたサービスを提供することが可能になります。これにより、顧客満足度を向上させ、リピート率を高めることができます。

2.2 デジタル化の導入プロセス

デジタル化を進めるためには、まずは現状の業務プロセスを把握し、どの部分をデジタル化するかを検討する必要があります。次に、適切なデジタルツールを選定し、導入計画を立てます。導入後は、社員への教育やトレーニングを行い、デジタルツールの活用を促進します。最後に、導入したツールの効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行うことが重要です。

3. デジタル&アナログ融合による業務改善の進め方

デジタルとアナログの融合は、業務改善を進める上で非常に重要です。デジタルだけでは解決できない課題も多く、アナログの視点を取り入れることで、より効果的な改善が可能になります。例えば、ある建設業の企業では、現場の日報を手書きからタブレットに移行することで、情報の集約が迅速になり、業務の効率化が図られました。しかし、タブレットの導入だけではなく、現場の作業者とのコミュニケーションを重視し、アナログの良さを活かすことで、業務全体の改善が実現しました。

このように、デジタルとアナログを組み合わせることで、業務改善の幅が広がります。デジタルツールを活用することで、業務の自動化や効率化が進む一方で、アナログの視点からは、業務手順の可視化や標準化を行うことができます。両者を組み合わせることで、全体最適の視点から業務を改善し、生産性を向上させることが可能です。

3.1 デジタルとアナログ融合の具体的なアプローチ

デジタルとアナログの融合を進めるためには、まずは業務プロセスの見直しが必要です。業務プロセスを可視化し、どの部分でデジタル化が可能かを検討します。次に、デジタルツールを導入し、業務の自動化を進めますが、その際にはアナログの良さを残すことも重要です。例えば、デジタルツールを使って情報を集約する一方で、現場の作業者とのコミュニケーションを大切にし、彼らの意見を反映させることで、より実効性のある業務改善が実現します。

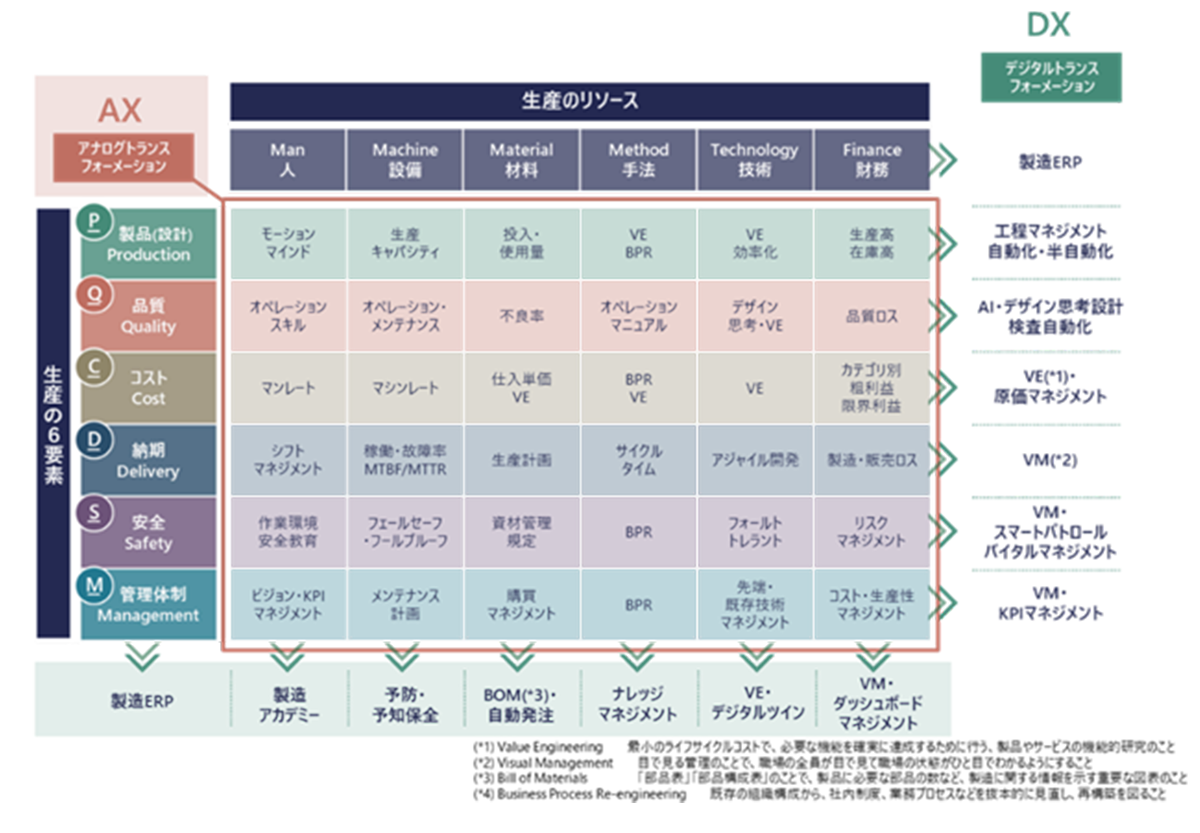

タナベコンサルティングでは、デジタルとアナログの改善の役割を下記の表にまとめました。

▼クリックで拡大します

3.2 ケーススタディ:デジタルとアナログの融合

ある小売業の企業では、顧客の購買データをデジタル化し、分析することで、マーケティング戦略を見直しました。しかし、デジタルデータだけでは顧客の真のニーズを把握することが難しいと感じ、店舗スタッフとの対話を重視しました。スタッフが顧客と直接接する中で得たフィードバックをデジタルデータと組み合わせることで、より効果的なプロモーションを展開し、売上を30%向上させることに成功しました。このように、デジタルとアナログの融合は、業務改善において非常に効果的です。

業務改善を実現するためには、まず業務の可視化を行い、課題を明確にすることが重要です。次に、デジタル化を進めることで業務の効率化を図り、最後にデジタルとアナログの融合を意識することで、より効果的な改善が可能になります。これらのステップを踏むことで、業務改善の成果を実感できるでしょう。

明日から実践できる具体的なアクションとしては、まず業務プロセスを可視化し、課題を洗い出すことから始めてみてください。その後、デジタル化の導入を検討し、アナログの良さを活かした業務改善を進めていくことが大切です。今後の展望として、デジタル化が進む中で、企業はますます競争が激化するでしょう。あなたの企業は、これに対応する準備ができていますか?業務改善の取り組みを通じて、企業の成長を実現していきましょう。

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト

デジタル・DXの戦略・実装情報サイト