COLUMN

コラム

本コラムはタナベコンサルティングのTCG REVIEWにて掲載している記事を転載したものです。

※登壇者の所属・役職などは開催当時のものです。

「現状維持」の企業は減少傾向

日本企業の海外進出に対する意識は、コロナ禍の影響で一時的に減少したものの2021年には回復し、2022年に入ってからはクロスボーダーM&Aの案件が着実に増えています。

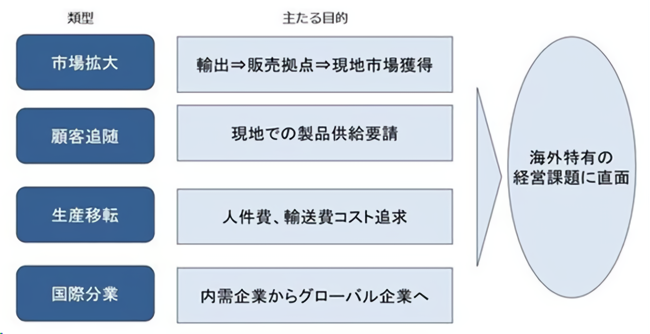

海外進出の目的は企業によりさまざまだが、主に、【図表1】の4パターンが挙げられます。

【図表1】海外進出の類型

その多くは国内を中心に構築してきた事業モデルを海外にどう水平展開していくかがポイントになります。最大の懸念は、海外の独特な市場環境を正しく認識しないまま、進出の意思決定をしてしまっている企業があることです。

「日本での成功モデル」を前提にするのは危険

過去20年間もマイナス成長が続き、人件費や物価がほぼ横ばいの日本と、1年単位で大きく変化している海外の国々では、事業環境が異なります。特に意思決定や行動を起こすまでのスピード感覚は、日本とかなりギャップがあると認識しなければなりません。

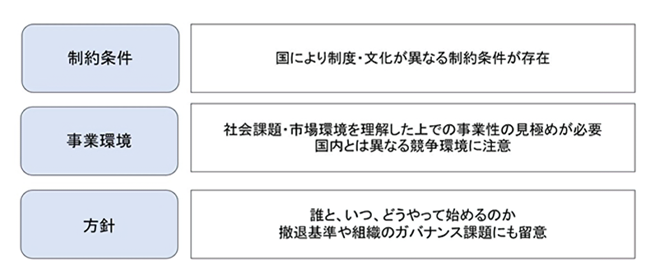

海外事業を始める際に検討すべき特殊性として、【図表2】の3つが挙げられます。

【図表2】海外事業展開の3つのポイント

まず、国ごとの制度や文化の違いを十分に理解することが重要です。次に、事業環境の綿密な調査・分析も重要となります。また、基本的な経済成長率のギャップから、パートナー候補のバリュエーション(企業価値評価)が高めに算出されることも珍しくありません。海外ならではの事業環境をしっかりと調査・分析した上でパートナー候補を絞り込んでいくことが大切です。

国内M&Aとは違って、海外事業は買収後も常に親会社のコミットメントが不可欠です。そのため、買収を検討し始めた段階から買収後の経営モニタリング手法を十分に検討しておく必要があります。しっかりとしたロードマップを策定しておけば、地に足のついたグローバル展開が期待できます。

グローバル戦略フォーラムのその他の記事はこちら

最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- デスクトップリサーチを用いた海外市場調査の具体的な方法を紹介!

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト