COLUMN

コラム

閉じる

海外進出の重要性と背景

(1)加速化する内需の縮小と拡大するグローバルマーケット

日本の出生率は公表される度、過去最低を更新し、人口減少は加速する一方です。2024年7月24日の総務省の発表によると、2024年1月1日時点の人口は前年から83万人以上減少しており、減少は15年連続とのことです。ちなみに、人口80万人前後の政令指定都市としては、大阪府堺市(約82万人)、静岡県浜松市(約80万人)、新潟県新潟市(約79万人)があります。つまり、人口83万人の減少というのは、これらの政令指定都市が1年で消失するインパクトがあることになります。単に人口何万人減少という数値よりもそのインパクトの大きさが実感されます。そして、少子化や未婚率、出生率などの数値を見ると、人口減少は加速度的に進み、内需縮小の未来は明らかです。

海外進出、国際化、グローバル化などは何十年も前からずっと言われ続けていますが、今ほど切実に海外展開が必要不可欠な戦略となる時代はなかったでしょう。

次に、世界経済をマクロの視点で見てみましょう。日本のGDPは1960年代から1980年代の高度経済成長期を迎え、世界第二位にランクインしました。バブルが崩壊し低成長期に入った1990年代から2000年代でもそのポジションを保っていましたが、この間に巨大な人口を誇る中国が急速な経済成長を遂げ、2010年に第二となり、日本は第三位に転落しました。そして、2023年には円安の影響もあり、全世界のGDPのうち、日本が占める割合は、4%程度となり、ドイツ4.3%で日本を抜いて第三位となりました。つまり、96%の市場が日本の外にあると捉えることができます。さらに、日本に近いASEAN各国やグローバルサウスと呼ばれる国々の成長率は持続的に5%程度で伸長すると予測されています。

(2)日本企業が有するコアコンピタンスと魅力

日本の経済成長が鈍化しているとはいえ、奇跡の経済成長を遂げた中核能力は健在です。中核能力とは、メーカーであれば技術力や開発力、サービス業であればコンテンツ力やホスピタリティなどです。外部環境の変化に対応できず、数多くの企業が倒産や買収などで市場から退場していきましたが、その多くは戦略や経営によるものが大きかったかと思います。

つまり、その中核能力を磨き、活用すれば、今でも十分世界で戦えるということです。

例えば、今、日本経済を牽引している産業の一つに観光業のインバウンドがあります。2024年の訪日外国人は約3500万人でその消費額は約8兆円にのぼります。自動車産業のマーケットが17兆円、半導体が5兆円なので、このマーケットの大きさがよくわかります。訪日外国人の主な目的はもちろん観光になりますが、日本で体験できる良質なサービスや高品質な日本製品の購買、優れた独自の食文化などがその中のマーケットに含まれており、旺盛な需要として存在しています。

つまり、これら中核能力は海外でもニーズがあるということの証左であり、ブランディングが既になされているということになります。そして、昨今の円安です。為替の変動はその企業がどの業界でどのようなビジネスモデルを展開しているかによって追い風にも向かい風にもなるため、円高が良いか、円安が悪いかは一概に判断することはできません。しかしながら、海外にモノを販売するという観点から言えば、円安の状況は好機ととらえることができます。

(3)進展するグローバリゼーション

グローバリゼーションは飛行機や大型船などモビリティの進化によって国境を超える人と物の移動が日常的となったことからスタートしています。それが今日では、日進月歩で進化する"IT"によって情報が瞬時に全世界に発信されるようにもなり、グローバリゼーションは驚異的に加速しました。その他、ISOやIECなどの国際規格の増加、様々な自由貿易協定、欧州統合によって誕生した統一通貨EUドル、さらには黎明期の仮想通貨の普及など国境を超える多種多様な施策が相次いでいます。コロナ禍経済で一時的にトーンダウンせざるを得なかった国境を超える企業買収、すなわちクロスボーダーM&Aも再び活性化しており、大企業だけでなく中小企業も積極的に取り組んでいます。

つまり、日本企業が海外進出を行わなかったとしても、ほとんどの業界は遅かれ早かれグローバリゼーションの大海に出ることになります。比喩的な表現になりますが、海外展開に受け身な場合、その波にのまれたり、大海を漂ったりすることになる一方、積極的に取り組めばその波に乗ることができます。

国内市場の確実な縮小と規模の大きい海外市場の持続的な成長、日本企業が有する中核能力、海外における日本ブランドの人気、昨今の円安、加速化するグローバリゼーションなど、日本企業が海外進出をする機会は数多くあり、その重要性はますます高くなっているといえます。

日本企業における海外進出のメリット

(1)バリューチェーンから考える海外戦略

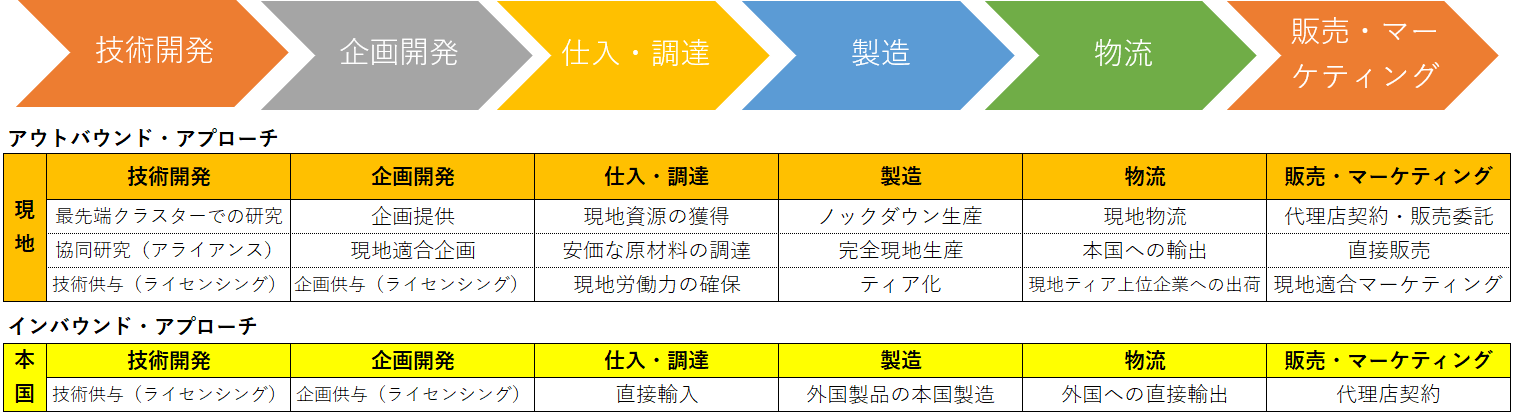

日本企業が海外進出を加速させる背景を売上拡大という観点で解説しましたが、その目的とメリットを企業経営というより広範な観点で理解する、あるいは戦略を策定する場合、自社のバリューチェーンごとで考えると分かりやすいでしょう。

バリューチェーンとは、その名の通り、日本語で価値連鎖と訳されます。ハーバードビジネススクールのマイケルポーター教授が提唱した戦略理論として非常に有名です。企業が組織内でどのように価値を付加しながら市場・顧客に提供するのかを機能ごとに分解、連鎖させて分析する手法です。【図表1】はポーターのバリューチェーンフレームワークを機能別グローバル戦略に落とし込んだものです。

バリューチェーンは業種によって異なりますが、例えば、メーカーであれば、商品開発からスタートし、仕入・調達、製造、出荷物流、販売・マーケティング、アフターサービスなど各機能が連鎖して、顧客に製品を届けることが一般的でしょう。内容は図表をご覧いただけると分かりやすいかと思いますが、海外進出、グローバル戦略を思考・策定するにあたって、この考え方がとても有効です。

▼クリックで拡大します

【図表1】バリューチェーン別グローバル戦略

出所:タナベコンサルティング作成

例えば、商品企画や開発であれば、現地のニーズに即したアイデア出しやテストマーケティング、現地人材の参画、最先端エリアにおける技術やデザインの獲得などがあるでしょう。仕入・調達においては、現地資源の獲得や安価な原材料の調達、労働力の確保があり、製造においては、安価な製造コストでの生産、市場最寄り化によるリードタイムの短縮などがあります。販売やマーケティングに関しては冒頭で記載した通り、売上の拡大やグローバルシェアの獲得となります。

自社の現状をバリューチェーン視点で再確認すると海外進出におけるメリットが明確になってきます。多国籍展開しているグローバル企業は各国において、ほぼ自社完結できるバリューチェーンを構築しています。

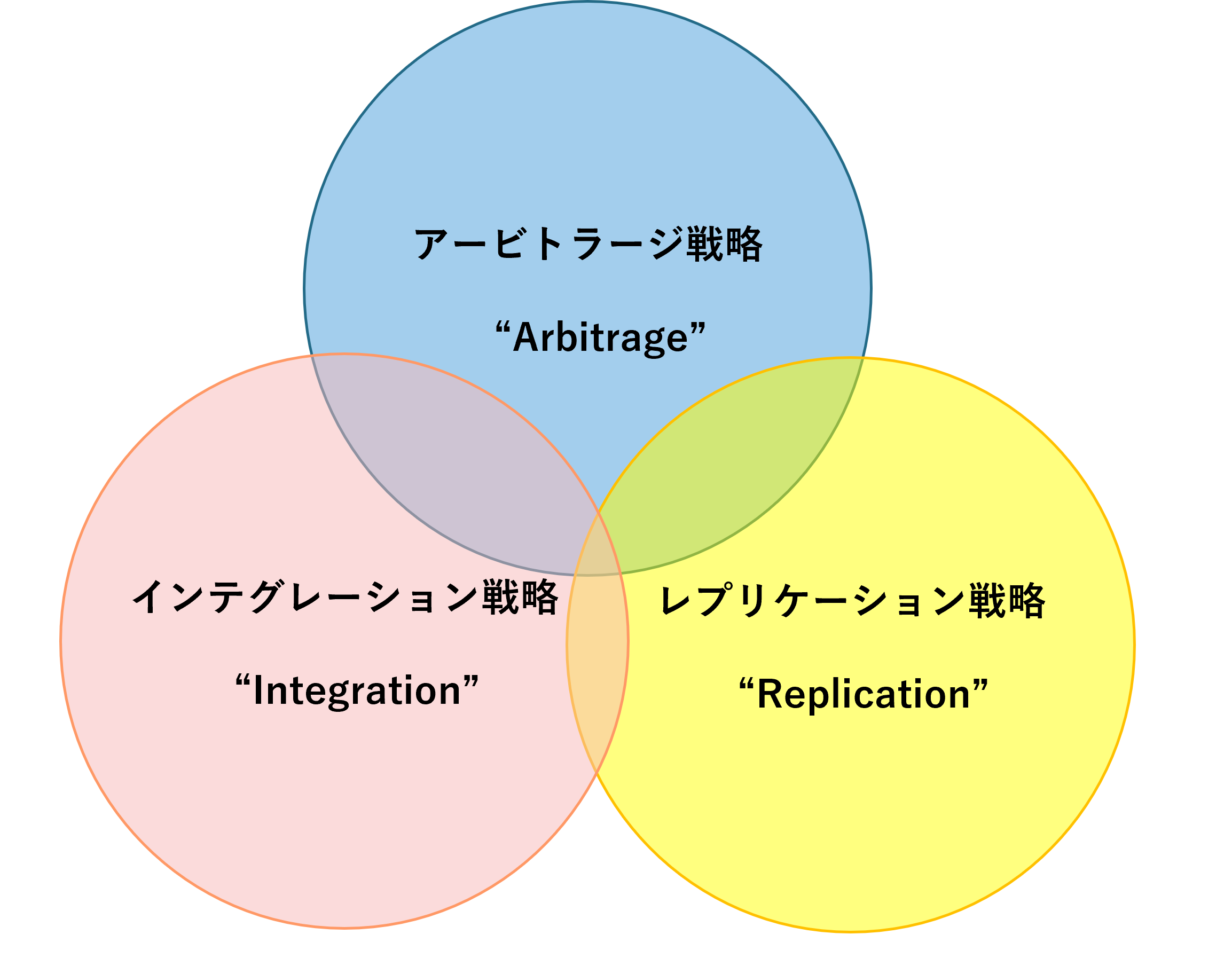

(2)グローバル戦略の3つの本質的価値

また、海外進出の本質的な価値は大きく3つに集約されます。それは、アービトラージ戦略"Arbitrage"、レプリケーション戦略"Replication"、インテグレーション戦略"Integration"です。【図表2】

アービトラージは日本語で「裁定取引」と訳されますが、金利差や価格差に着目して利潤獲得を狙う取引であり、一般的に金融業界で使用される言葉です。グローバル戦略、海外進出の文脈においては、各国間の価値の相違に着目し、その相違から発生する利潤を付加価値として追及する戦略となる。古くはインドで栽培された香辛料をヨーロッパで、中国で栽培されたお茶を日本で販売するようなビジネス形態であり、現代の金融業や貿易商社のアービトラージ戦略につながっています。

【図表2】グローバル戦略の3つ本質的価値

出所:タナベコンサルティング作成

レプリケーションは「模倣」「複製」という意味であり、外国の先進性や類似性に着目し、進出国の状況にカスタマイズしながらそのビジネスを転用・利活用する戦略です。上記の例でわかりやすく説明すると、価値の高い中国のお茶を日本で栽培することです。これによって価値の差が薄れ、アービトラージ戦略は効力を失うことになります。マクロでみると、島国である日本において、明治時代の殖産興業から戦後の復興、現代のITビジネスまで欧米からのレプリケーション戦略を高次元で活用してきたと言えるでしょう。これは日本が先進地域からレプリケーションした話で輸入モデルとなります。他方、日本で成功しているビジネスを現地向けにアジャストしながら展開しているのはその逆パターンの輸出モデルになります。ちなみに、先進地域のビジネスモデルや製品、サービスを戦略に取り込むことを、未来の経営の先取りという文脈からタイムマシン経営とも呼ばれたりします。

インテグレーションは「統合化」であり、本国発のビジネスモデルや製品を各国の状況の相違や類似など関係なく、統合・統一することで強力に展開していく戦略となります。これは強力なブランドがあってこそ可能な戦略であり、アップルやマイクロソフト、ベンツやトヨタ、ルイヴィトンなどがイメージしやすいかと思います。他方、ネスレやコカ・コーラ、P&Gなど食品や生活用品を扱う企業は強力なブランドを有しながらも、現地の文化や生活習慣に適合しなければならないため、ブランドのインテグレーションとビジネスモデルのレプリケーションを併用する必要があります。つまり、アービトラージ、レプリケーション、インテグレーションの3つの本質的戦略は常に独立した排他的なものではなく、業界や状況によって、互いに交わり補完し合いながら適合・進化していくものとなります。【図表2】の3つの円が互いに重なっている部分があるのは、このことを示しています。これらの3つの本質的価値の追求によって、海外での収益の最大化をはかることになります。

(3)グローバルポートフォリオの構築

企業の持続的成長に欠かせないのがポートフォリオです。一つの事業、限定されたマーケット、特定の顧客などによって企業が持続的に成長をすることは不可能と言っても過言ではありません。商品や事業は陳腐化していきますし、冒頭でも強調している通り、日本の市場は縮小していきます。だからこそ事業ポートフォリオがとても重要になってきます。

そして、このポートフォリオという考え方はマーケットという観点だけではなく、先述のバリューチェーンと連動することによってグローバルビジネスを立体化させていくことができます。すなわち、仕入・調達、製造、開発などのグローバルポートフォリオです。これによって、1か国に依存しない安定性の確保、収益最大化の組み合わせなどを目指します。

海外進出の成功例と失敗例

(1)海外事業比率84%のグローバル企業

海外進出で成功している企業の代表事例として、空調機メーカーのダイキン工業があります。売上高約4兆4千億円、営業利益約3,900億円(2023年度)のプライム上場企業ですが、特筆すべきは84%というその海外事業比率です。米国、欧州、中国、インド、アフリカなど世界173か国で事業を展開しています。空調は当然ながらその国、地域の気候や生活習慣によって異なるため、ローカライゼーションが求められます。そのため、グローバル戦略を加速させる手段として、クロスボーダーM&Aも積極的に行っています。近年だけでもマレーシアから米国、スウェーデン、イタリア、オーストリア、オーストラリアなど多岐にわたります。各地域の特性に適合したローカライゼーションを実践するため、同社はその市場に近いところに拠点を構えて生産するという市場最寄化生産戦略を推進しています。

その戦略はグローバル5極(日本、米国、中国、欧州、アジア・オセアニア)でセグメンテーションされ、地域自立型の調達、開発、生産、販売、サービスのバリューチェーンを構築しています。このバリューチェーンの中でも特徴的なのが自前の販売ネットワークを築き上げていることが挙げられます。販売代理店ではなく、直接販売をすることによってマーケットのニーズを的確に捉え、製品の開発と製造、販売の価値向上を図っています。

(2)グローバルポートフォリオを築く中堅部品メーカー

次にご紹介するのは非上場の会社なので、仮にA社とさせていただきますが、売上規模約200億円の中堅部品メーカーです。顧客企業からの値下げ要求に苦労することの多い部品メーカーですが、安価な生産コストを活用するため、20年以上前からアジア各国に展開しています。生産のグローバルポートフォリオ展開によって、日本では高性能品、海外では汎用品を製造することで収益の最適化を図っていました。ところがその高性能品も少しずつコモディティー化する中で値下げ圧力が強まり、日本本社の収益が悪化していきました。

ただし同社はグローバル売上を向上させ、日本の収益悪化をカバーし、全社での増収増益を実現しています。この成功のポイントは生産のグローバルポートフォリオを販売ポートフォリオに進化させたことにあります。つまり、生産工場でスタートした各国の現地法人が当初の顧客企業の下請け仕事だけでなく、日系、内資系、外資系問わず、自ら積極的に顧客開拓し、マーケットを拡大しているということです。日本本社の収益が厳しい中、工場での人員不足も深刻であるため、同社は今後日本の役割を企画開発機能に特化し、生産機能を断念することも視野に入れています。逆な見方をすると、同社は海外展開をしていなければ市場からの撤退を余儀なくされていたと言えます。

海外進出を成功させるためのステップとポイント

(1)市場の理解

成功のための第一ボタンは、言うまでもないことかもしれませんが、対象の市場の理解です。これは全ての事業戦略に当てはまります。日本でも新規に市場参入する場合、その調査を実施されていることでしょう。特に海外の場合、日本の常識では認識できないことがたくさんあります。例えば、経済成長率、対象市場の規模や成長率、所得水準というようなマクロ経済概況から、生活習慣、宗教、嗜好などの定性情報があります。そして、その業界の産業構造です。サプライチェーンの構造や各段階におけるプレイヤーの状況、参入障壁の有無などです。魅力的なマーケットが確認できたとしても、産業構造上に高い参入障壁があるようであれば、それに応じた対応を考えなければなりません。また、参入障壁という観点では、法律や規制の調査、確認は必須です。各国によって、また、各商品カテゴリーによって異なるため、それぞれの区分での調査が必要になります。

私たちコンサルタントの仕事として、各国の上記の状況を調査し、全体を俯瞰した上で、市場の魅力度と参入の難易度を組み合わせて、初期の海外進出戦略を検討する判断材料を提示することがよくあります。

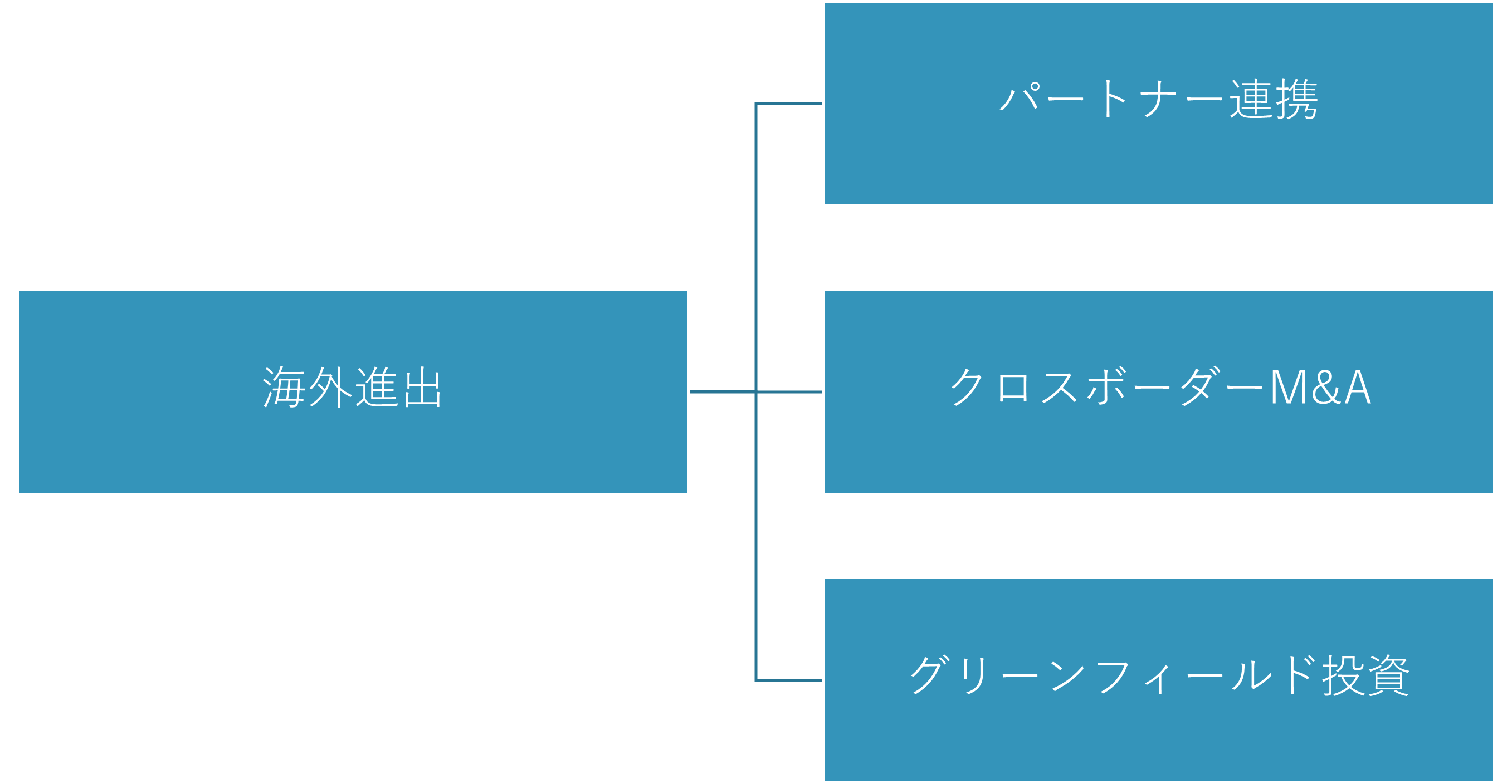

(2)進出形態の検討と3つの戦略オプション

進出国を決定したら、次にどのように参入するかという手法を検討しなければなりません。大きくは、現地パートナーとの提携、クロスボーダーM&A、グリーンフィールド投資の3つが挙げられます【図表3】。

【図表3】海外進出 3つの戦略オプション

出所:タナベコンサルティング作成

最もリスクが低く、一般的な手法が現地パートナーとの提携です。自社で海外に拠点を設けず、現地のパートナーに販売、製造、アフターサービスなどを委託するモデルです。この時に留意するポイントは、自社の目的に適合した最適なパートナーの探索です。自社が海外に直接進出しないこの形態では、現地パートナーの優劣で全てが決まります。全く現地に縁がない場合は、該当業界のプレイヤーのロングリストを作成し、諸条件を勘案しながらショートリスト化し、商談に進んでいくという手法がとられます。次に、国境を越えた企業買収、クロスボーダーM&Aがあります。既に現地で事業を運営しているため、顧客も従業員も許認可もすべて有しているため、最も効率的な参入形態になります。

ただ、難しいのは、対象企業の選定と交渉、買収した後のPMI(経営統合)とマネジメントです。これも選定まではパートナー探索同様、リスト化からスタートしますが、その後は、M&Aの基本プロセスにそって交渉が進められていきます。先述した通り、ダイキン工業は、積極的なクロスボーダーM&Aによって海外戦略を強力に推進し、成功させています。そして、最後はグリーンフィールド投資です。自社が現地においてゼロベースで投資を行い、法人設立や工場建設を進めていくものであり、当然のことながら時間もお金もかかるリスクが高い手法となります。

(3)進出後の成功着眼

進出後にどのように海外の事業を軌道に乗せていくかは、進出形態によって特に初期段階は異なります。例えば、ティア構造の中で大手企業を主要顧客として追随型で進出している場合は、その供給責任を完璧に果たすため、生産工場のマネジメントの仕組みおよび体制を早急に構築することが最重要事項になります。この際、特に留意しなければならないのが労務管理です。日本の労働者とは異なるマインドを有する従業員の性質あるいは国民性を理解することがベースになります。

そして、次に重要なのが、現地での顧客開拓です。3-(2)で紹介したA社はそれによってグローバルポートフォリオ経営を構築していきました。逆に1社依存あるいはそれに近い形で現地法人を運営している会社の多くは安定性を失い、苦境に陥ることが多々あります。グローバルな経営環境の変化の中、主要顧客が海外生産から撤退する、あるいは縮小するということは日常的に行われています。ティアのトップに立つ主要顧客は基本的に大企業であり、その企業にとっては、グローバルポートフォリオあるいはプロダクトポートフォリオ転換の一部なのですが、そのティア構造の下で海外進出した企業にとっては一部ではなく多くのほぼ全部であり、大きなダメージを受けることになります。

私自身、日本企業が生産拠点として進出しているアジアの様々な国の日系企業を訪問してきましたが、海外現地法人の中長期的な成否の分岐点は、この現地における新規顧客開拓にあるのを目の当たりにしてきました。これはメーカー(製造業)によくあるケースですが、商社(卸売業・販売業)にも当てはまります。現地の特定の日系企業だけでビジネスを完結させ、他の顧客開拓を疎かにしているケースです。既に海外進出している企業の方は、是非現地のおける顧客構成の分析をなさってみて下さい。

次にクロスボーダーM&Aによって海外進出している場合、重要なのはPMI "Post Merger Integration"と呼ばれる経営統合です。もちろん、PMIはクロスボーダーでなくてもM&Aでは重要なプロセスなのですが、クロスボーダーの場合、海外だからという理由で、良く言えば尊重、悪く言えば放任になるケースが多いのが実情です。 初期の段階から常にPMIを意識して経営を進めないと、長年の間に、日本本社の統制が効かない独立組織のようになることがあります。また、海外現地法人の経営を任せられる人材がいないということから特定の人が長年その組織のトップを務め、経営がブラックボックス化することも起こります。PMIを進めると同時に、本社を中核としたグループマネジメントの仕組みの構築と海外の事業を担うグローバル人材の育成がとても重要になります。

まとめ

縮小が確実な日本市場とは対照的に世界経済は成長し続けています。冒頭でも述べましたが、世界全体に占める日本のGDPは4%程度であり、96%のマーケットは海外にあります。そして、失われた30年と呼ばれる経済成長の停滞を余儀なくされたとはいえ、日本企業には世界に誇る多くの製品、技術、サービス、コンテンツがあり、実際に世界中の人々を惹きつけています。

つまり、魅力的な市場があり、拡販するモノもあります。もちろん経営資源の不足も課題としてあるかと思いますが、最も克服しなければならない課題は私たちのマインドセットにあります。文化、風習、言語、価値観などが異なる外国は、特に島国の私たちにとっては高いハードルに感じられかもしれませんが、逆に海外というフロンティアに挑戦するというマインドを組織として醸成すれば、成長のための勝ち筋は見出せるはずです。

そして、もう一つあるのは、短期間で諦めず、顧客開拓をはじめとした施策を継続して続けることです。多くの場合、海外事業は新規事業に近いため、中長期的な視点での成長を志向することが大切です。その意味において、海外戦略は、自社のビジョンに掲げ、中期経営計画の中で具体化していくことが、組織として実践していくための重要なスタートになります。

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト