COLUMN

コラム

閉じる

中期経営計画の目的

100年に一度と言われるような変革・災害が起こっています。

ITや金融の進展により世界がボーダレス化したことが大きな要因と言えます。海外の経済状況や紛争・侵攻などが日本国内の産業界に影響を及ぼし、外部環境の予測は難しく不確実性な状況です。だからこそ未来は予測するのではなく、創るものなのです。

目指す未来に対して全社員で意思一致をするためには、目指す姿やそのための計画を"見える化"することが有効です。もちろん、外部環境の変化に合わせて、戦略や計画はアップデートする必要があり、10年先のビジョンは3か年の中期経営計画を3サイクル、あるいは5年計画を2サイクルにより実現を目指すことが有効です。未来を見据えて計画を策定する、バックキャスティングアプローチが効果的です。

中期経営計画を策定するにあたり、取り入れる必要がある視点は下記の3点です。1つ目は"自社・自事業の現状を正しく把握する"こと。2つ目は"ビジョンと現状のギャップとして何が不足しているのか明確にする"こと。3つ目は"ビジョン実現のために3か年(もしくは5か年)で事業・組織・仕組みに対しての資源の再配分を決める"ことです。

中期経営計画の構成としては"現状認識""戦略の方向性""具体策(アクションプラン)"の3フェーズでの構成が一般的です。

中期経営計画を策定するメリット

一言で言うと「目指す姿に向けた不足を全社で共有する」ことです。

企業・事業は"環境適応業"であり外部環境や顧客の動向に合わせて、もしくは先回りして適応するための資源配分を行わなければなりません。企業というのは生まれも育ちも違うメンバーの集合体であるので、基本的には価値観が異なると言えます。しかし、その状況でもチームのメンバーとして我々の目指す方向を共有するためのツールとして中期経営計画があります。未来ビジョンを目指して、そこに至るための中長期計画を外部環境に合わせて柔軟に変化させていくことが理想的な経営手法です。中期経営計画とは先述のバックボーンシステムの通り、目指すビジョンと単年度方針を繋ぐ位置にあり、目指す姿を実現するための中期的(3~5年程度)な計画となります。ビジョンは現状の延長線上ではなく"今よりもレベルが高い"ことが一般的であり、正しいビジョンと言えます。そのビジョンを実現するためには今の延長線上・成り行きでは実現できません。

中期経営計画には何をいつまでにどのレベルに引き上げるのか、そのために何に資源再配分するのかを明文化し、10年後の目指す姿に向けて中期3か年もしくは5か年でこのレベルまで皆で成長しよう!と全社員が意思一致できることが最大のメリットです。

もう1つのメリットは、全社最適で判断する人材を生み出せることです。基本的に従業員は自身の担当業務を日々実施していると思いますが、中期経営計画では業界の動向など外部環境や全社での実績(他部門)を整理して検討するため、策定にあたり全社視点で気付くことが多くあります。この機会を通じて、将来の幹部候補が生まれることも多くあります。

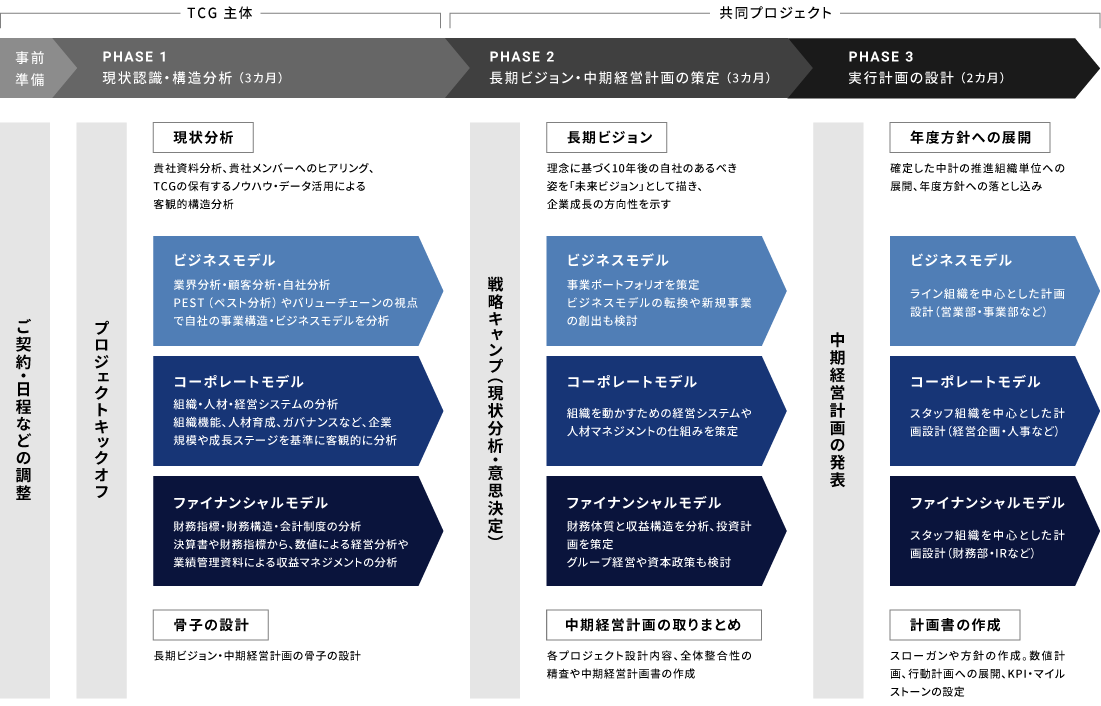

中期経営計画策定の流れ

中期経営計画策定の流れについて時系列と人脈系列で整理すると時系列は大きく3フェーズが一般的です。

3つのフェーズとは「現状認識→中期計画の方向性→具体的アクションプラン」の策定の3フェーズです。人脈系列で整理すると経営陣(後継者含む)によるビジョンの明確化→次世代メンバー(現事業部責任者含む)による事業ポートフォリオ、組織デザイン、収益モデルの共有→組織と役割の整合を取り具体的行動計画への落とし込みとなります。

▼クリックで拡大します

(1)現状認識による正しい危機感の統一

まず、現状を正しく理解することから始めます。自社(事業部であれば事業)を正しく理解するためには、時系列、空間系列、人脈系列で整理することが基本となります。手法は後述しますが、時系列:歴史・過程を整理し、空間系列:自社の拠点・エリアカバー状況や仕入先・販売先のパートナー企業の拠点などの場所で整理し、人脈系列:組織や人材の役割などで整理します。自社(自事業)の現状認識であるため、現象面の整理になりやすく、まずは表面的に現象面を整理し、その理由・真因・背景を深掘りすることが重要です。 自社(自事業)のおかれている現状を把握することということは、経済環境や業界のトレンド、異業種参入などの外部環境と自社の人材、製品・技術・サービス、投資余力やビジネスモデルなどの内部環境の両面から現状の問題の本質を明確にすることです。それぞれの企業によって、また外部環境によって同じ問題など一つとしてありません。状況によって変化しますが、問題の本質を明確にする現状認識のやり方は変わるものではありません。この問題の本質を見誤るとその後の戦略策定や実行計画が問題解決にならず成果が挙がらないことになります。

(2)中期経営計画の方向性の共有

"戦略の定義"は「勝てる場の発見と勝てる条件整備」であり、資源の再配分と言えます。つまり戦略の方向性ということは自社の保有資源を何に再配分するのかが明確になっていないといけません。例えば新規顧客開拓、生産効率の向上と掲げて既成の組織・チームにタスクを上乗せするだけでは戦略とは言えないでしょう。現状保有する資源を100%として何かに20%を配分する際は何か▲20%減らす必要があります。これが"まずやらないことを決める"と言われる所以です。戦略は事業戦略と経営戦略に分けて考える必要があります。"事業"とは自社の強み・ノウハウをどの市場・顧客に対して価値提供するかを明確にすることであり"経営"とは事業を推進するために投資・人材・仕組みの何にどれだけ資源配分するかを明確にすることです。事業戦略、経営戦略を軸にしてビジネスモデル、コーポレートモデル、ファイナンシャルモデルを策定することを推奨します。

ビジネスモデルとは"顧客中心の善循環バリューチェーン"をデザインすること、コーポレートモデルは"カルチャーと人材づくり"と言い換えられます。人的資本が組織の競争力の源泉であり、企業価値に直結します。顧客中心の善循環バリューチェーンを構築・強化するための組織としての優先順位と判断基準を明確にし、浸透させます。また、そのための人材採用・育成・活躍の仕組みをどのように合わせていくことで生産性を向上させるのか明確にし、資源配分することです。

ファイナンシャルモデルは将来のバランスシートへの意思と善循環バリューチェーンを推進するための経営指標の設定とも言えます。

(3)具体的アクションプランの策定

アクションプランへの落とし込みに関しては現在の組織・役割のみで検討すると既存の延長線プランになってしまいます。正しい現状認識により、事業戦略と経営戦略を明確にし、実行具体策を策定する順序は必要な機能別に整理し、その実行担当・責任者を設定することを推奨します。マーケティング機能、顧客管理機能、品質管理機能、経営企画機能、提携機能など資源を再配分するべき機能(減らす、増やすともに)として3年計画を落とし込み、毎年見直しすることが良いです。現状の顧客やパートナー企業、従業員が居るため組織や制度などを全て急に理想像に変更することは非現実的です。あるべき姿に向けて3年掛けて変えていくという従業員へのメッセージとしても効果的でしょう。

中期経営計画策定の企業事例ご紹介

K社はアパレル関係での下請けモデルの商社です。著者がご支援スタートしたのは2014年でした。概要としては創業から約50年の歴史があり得意先は業界No1、No2メーカーと取引があるので年間の仕事量は比較的安定しています。業界特性として季節変動が大きく毎年3月は通常月の2倍以上の案件があり、従業員は徹夜して対応することもあります。

ご支援当時の事業セグメントは"製品別"で、しかも製品群も100以上あり、SKUで見ると数百種類という膨大な数でした。商社なので仕入先からの新製品を提案する、顧客の要望に合わせて仕入先に依頼して価格コンペといったやり方でした。当時の限界利益率は28~29%でしたが直近では38%と10%改善しています。営業利益率も商社でありながら8%を実現するモデルとなりました。

2014年に中期経営計画を策定した際は初めての策定であったため、メンバーとして経営者(社長)、各機能別の責任者(役員)、各機能より比較的理解の深いメンバーを数名により計8名とタナベコンサルティングで策定しました。

その後の第2次中期計画では各拠点長と機能別責任者を巻き込んで策定、第3次計画では次世代メンバーにより策定することができています。

同社の中期経営計画策定のポイントは大きく3点あります。

1点目、事業セグメントを製品別から顧客ドメイン別に再設定したこと。

下請けモデルに多いのは現状の顧客ありき思考です。アパレル業界として今後人口が減少する中で価値提供を"仕様シーン"と定義して戦略を検討しました。例えば学生は制服、部活・体操服、アルバイト制服、部屋着というシーンがあり、求められる要素は異なります。これが事業としての勝てる場の発見です。

2点目、わかりやすい戦略メッセージの発信により浸透させたこと。

同社は拠点が5エリアに展開しており職務も異なるため全社員にわかりやすいメッセージ性のある戦略を打ち出しました。そのメッセージをトップ(経営者)とタナベで全拠点行脚して説明し、その後はトップが四半期ごとに進捗確認と再説明を行っています。

3点目、社員から我が事で提案させたこと。

1顧客に対して1週間に1便のみ。それ以上の運賃は別請求とすることで、なんと利益率が1%向上しました。

この提案はパート社員からの提案でした。「同じお客さんから一昨日も昨日も今日も緊急対応ってことで出荷している。ホントもったいない!一度で確認してこられないのか」という現場の我が事視点である。これをきっかけにして様々な提案を実施し、業界の商慣習や顧客との長年のなれ合いで"無償サービス"が非常に多くあることに気付きました。まさに2024年問題に対して10年前から取り組んでいます。

多くの企業様で中期経営計画を策定されていることと思いますが、中期経営計画策定にあたり"業界の商慣習""過去からの固定概念・前例主義"を見直す機会にしていただき、ワクワクした中期経営計画が策定できることを切に願っております。

著者

最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説

ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと

進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド

~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド

~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド

~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~

資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト