FCCマネジメントレター:2017年11月17日

|

今週のひとこと 「人材活躍」とは、その人の価値を発見 することだ。一人ひとりの長所や個性を 見抜いて生かしてこそ、人も会社も 伸びてゆく。 |

|---|

☆ 採用面接を選別の場にしていませんか?

大卒(大学生・大学院生)の求人倍率は1.78倍と高い水準で推移していますが、従業員規模別の求人倍率を見ると従業員300人未満では6.45倍と昨年の4.16倍から2.29ポイントの上昇が見られるなど、大企業と比較して中堅・中小企業の求人倍率が非常に高い状況が続いています。筆者の周りも例外ではなく、来年度の新卒採用に苦戦しているクライアントが多いです。

採用が上手な企業の共通点のひとつに、"面接をPRの場として活用している"ということが挙げられます。

一方、採用が上手くいかない企業の多くが、面接は学生を選別する手段としかとらえていません。買い手市場の時は、それでも採用できたかもしれませんが、売り手市場の今は採用できないでしょう。自社に合った学生を選別することは大切なことではありますが、自社も学生から選別されているという事実を知ることが必要です。

採用面接の際、「大学でどのようなことを学びましたか?」と質問することが多いと思います。学生からの言葉への返答として、話しぶりや大学での様子を探るだけでなく、「わが社では新中期経営計画の中で、新たな分野への参入も計画しています。もし、あなたがこれまで学んだ経験を生かしていきたいと本気で思うのであれば、最高の環境を用意できますよ」というように、専攻内容から入社後の活躍をイメージできるようなコメントを心掛けてください。

ちなみに、タナベ経営が今年の春に実施した「2017年度新入社員就活アンケート」で、働く目的を聞いたところ、お金を得るための次に多い回答が「人間的に成長するため」でした。自社に入社すると、どのように活躍し成長していけるのか。面接を通じてPRしていきましょう。

コンサルティング戦略本部

コンサルタント

大山 賢一郎

戦略リーダーを育てる3(スリー)ボードシステム

なぜ人材育成がうまくいかないのか

企業においては、その規模を問わず、トップや経営の中枢を担う役員の一部だけが企業の将来像を描いていることが多い。そのため目標をいくら掲げても一般社員まで浸透せず、いつまでたっても経営者として満足できる結果を得られないというのが実態ではなかろうか。

では、なぜこのようなことが起こるのか?

筆者は中堅・中小企業の経営者や経営幹部と毎日のように、このテーマについて議論を重ねている。さまざまな内容が取り上げられるが、代表的なものは次の通りである。

①経営者意識を持った社員が少ない(いない)

②経営者や経営幹部の伝えていることを理解できる社員が減った(少ない)

③全社視点でさまざまなことを戦略的に考える幹部や幹部候補が少ない(いない)

もう一歩踏み込んで考えてみたい。なぜ、こうした「嘆き」が経営者や幹部から聞かれるのか。そもそも、なぜこのような課題が存在しているのであろうか?

理由の1つとして、「人材育成が遅れている」からだと多くの経営者・幹部は指摘するだろう。だとすれば、人材育成の遅れはなぜ発生するのか。付け焼き刃で育成しようとするからだ。人材育成は、「人材開発」という観点で仕組み化し、戦略的に実践を重ねることが肝要である。しかし、特に中堅・中小企業では、ここが抜けていることが多い。

戦略リーダーを育成せよ

この課題をどう解決していくか。対策は「戦略リーダーを戦略的に(仕組み化して)育成していくこと」に尽きる。

戦略リーダーという言葉になじみがなく、「何を意味しているのか」と感じる人が多いかもしれない。戦略リーダーとは、「未来を先導し、今を変えられる人材」のことである。戦略リーダーはマネジャーでもなく、部門長でもなく、管理職でもない。未来を先導でき、かつ今を変えられる人材だ。すなわち、戦略リーダーに役職やキャリアは関係ない。

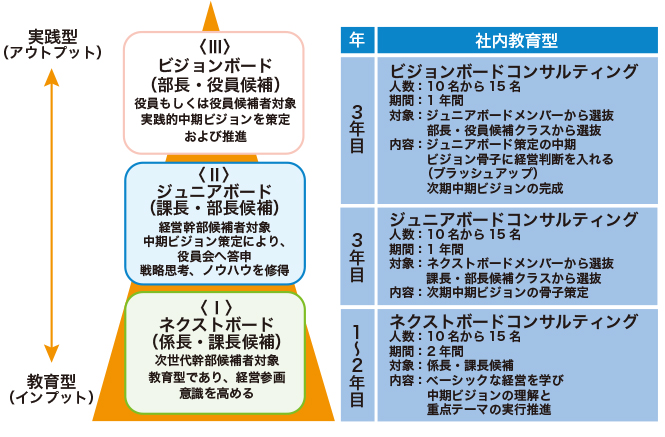

では、どのように戦略リーダーの育成を戦略的に仕組み化していけば良いのか? その手段の1つとして、「3(スリー)ボードシステム」を紹介したい。このシステムは、ビジョンボード・ジュニアボード・ネクストボードの3つから成る。(【図表1】)

ビジョンボード(以下VB)は、中期ビジョン(中期経営計画)を経営者や取締役と共にマネジメントする仕組みを構築し、ビジョンに掲げていることを成果が出るまでマネジメントする活動である。VB活動を導入する目的は、「未来の取締役候補者を育てる」ことにある。経営者や取締役クラスと共に経営の実態を把握し、実際の経営を動かすことにより、候補者は、経営課題やその解決方法を考えて実践する力を身に付けることができる。

ジュニアボード(以下JB)とは何か?

多くの経営者や経営幹部が頻繁に耳にする言葉の1つではなかろうか。JBは「青年重役会」と訳され、次代を担う経営幹部候補者らが、自社の中期ビジョンを策定するという疑似体験を積みながら、戦略思考を養う。候補者らは、戦略の考え方や組み立て方、戦略に沿った収益構造の変革の進め方、組織体制・運営・形態・経営システムをどのように組み立てるかを基礎から学ぶことができる。

ネクストボード(以下NB)は、係長・課長候補者がマネジメントの基本原則を学びながら、将来の自社の戦略を練る素養を身に付けるカリキュラムで構成されている。NBは経営感覚を身に付けることも大きなポイントである。

【図表1】3ボードシステムの体系図

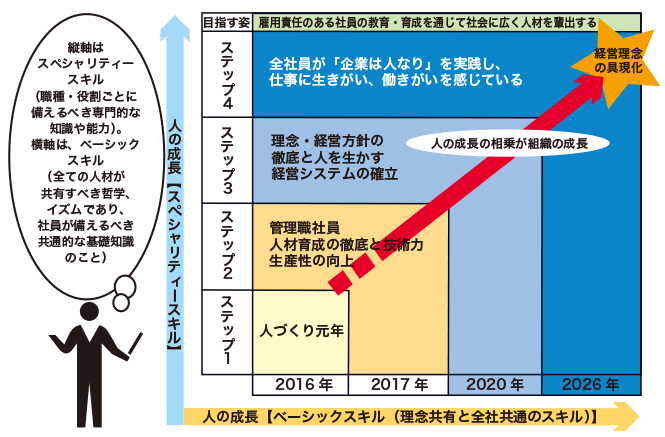

3ボードシステムを支えるシステムとは

3ボードシステムを支える仕組みも同時に紹介しておきたい。それは人材開発を体系的に進めるシステム「人材開発アカデミー」である(【図表2】)。このシステムは、社員一人一人の能力を最大限に高めることによって人材を企業固有の強みとし、持続的な競争優位性の確立につなげるという特徴がある。座学と、各社の特性に応じた体験型カリキュラムで、より実践的に、より早く戦力化を図ることができるため、多くの企業が導入を検討している。また、採用難で人材獲得競争が激化する労働市場において、優秀な人材を獲得するツールにもなり、採用をブランディングすることにもつながっていく。

【図表2】人材開発アカデミーの基本体系

- タナベ経営

- コンサルティング戦略本部 新潟支社長

- 遠藤 俊一

- Shunichi Endoh

- 「今、何に取り組むべきか」の的確な判断に基づき、熱い思いを持ったコンサルティングを展開。クライアントの成長に貢献することを使命とし、ビジョン・戦略構築、収益構造改革、人材育成などを通じ、数多くの企業から高い評価を得ている。

釣りの魅力を発信し、新たな顧客を創造

時代を読んだ挑戦で未来の市場を広げる

海釣り用の釣針や仕掛の製造からスタートしたハヤブサは、1974年から海外生産を行うなど、先進的な試みで業界をリードする存在だ。

2009年に経営を引き継いだ代表取締役社長の歯朶由美氏は、女性ならではの発想や独自の視点を生かし、市場の再活性化を図っている。

後発参入ながらヒット商品で急成長

松本 まずは、創業の経緯からお聞かせください。

歯朶 私の父・田尻隼人は1959年、播州の名産だった釣針の製造を行う「田尻隼人商店」を創業しました。父と母の2人で事業を始め、1970年に父の名前から「隼」をとって株式会社ハヤブサを設立。同業には100年続く企業や、60年以上の歴史を持つ企業も多いですから、今年(2017年)で創業58年を迎える当社は、後発参入だったといえます。

松本 とはいえ、今では釣針・釣仕掛の国内トップメーカーです。後発ながら、こうして成長を遂げられたきっかけは?

歯朶 父が海釣り用の仕掛を改良したことが転機となりました。当時、業界にはそうした発想はなく、「便利なものを作っても売れない」と言われましたが、ある時期から爆発的に売れて急成長につながりました。

松本 海釣り用からスタートし、1994年にはバス釣り用のルアーに参入しています。

歯朶 もともとファミリー向けの海釣り用が中心で、それを『Hayabusa(ハヤブサ)』ブランドで販売していました。その後、バス釣り用のルアーを『FINA(フィナ)』ブランドとして展開し、さらに競技者用として『鬼掛(おにがけ)』ブランドを投入しました。

松本 ターゲットや用途別のブランディングに取り組まれてきたわけですね。

歯朶 おっしゃる通りです。しかし、今後はハヤブサブランドで統一しようと考えています。というのも、海外市場では個別ブランドの知名度はあっても、大本となるハヤブサという名前があまり知られていないのが現状です。今後はハヤブサの浸透を第一に考えていきます。具体的にはハヤブサというブランドの中に、フィッシングやアパレル、今年からスタートしたペットの3事業を内包させる形が理想だと考えています。

ハヤブサ 代表取締役社長

歯朶 由美氏

1960年生まれ。兵庫県三木市出身。1979年、父が創業したハヤブサに入社。2009年に社長に就任、現在に至る。日本釣振興会常任理事、日本釣用品工業会理事などを兼任。趣味は釣り、ゴルフ、読書。

タナベ経営 コンサルティング戦略本部 部長 戦略コンサルタント

松本 宗家

クライアントの立場に立った現場優先のコンサルティングを実践。組織戦略や評価連動型人材育成システムの構築など、人材に携わるコンサルティングに定評がある。「企業は人なり」をクライアント企業とともに体現することに心血を注いでいる。

中小企業診断士。

「人を大事にする」姿勢を貫く

松本 釣りにとどまらず、アパレルやペット事業、アウトドア分野への進出など、事業領域を拡大させ、活躍の場を積極的に広げています。一方で、昔から変わらない考え方や引き継いでいる理念などはありますか?

歯朶 父が常に言っていたのは「人を大事にする」こと。「製品を作ってくれる職人を大事にしないといけない」といつも言っていましたね。もちろん国内の社員も大切な存在です。私が社長になって8年たちますが、こちらの思いが伝わってこそ社員が動いてくれるし、良いモノができると痛感しています。今では社員の皆さんが、良い形で事業に参画してくれていますよ。

松本 経営理念ができたのはいつごろですか?

歯朶 1995年に夫の歯朶崇が2代目を引き継いでからです。当時、それまで行っていた政策発表会を方針発表会に改め、長期計画や社員に対する思い、経営者の考えを発信してきました。以降、方針発表会は毎年欠かさず続けています。タナベ経営との付き合いが始まったのもこの時期ですよね。それからすぐに、現在の経営理念ができました。20年以上前につくった経営理念ですが、今になっても「よくできているな」と感じます。

毎年「方針発表会」を開催し、

長期計画やトップの考えを伝えている

海外生産でコストと品質を管理

松本 早い段階から海外生産を進められています。海外展開を進めたきっかけは?

歯朶 創業当初は国内の内職の方々に手作業で作ってもらっていましたが、コストの問題もあって海外に生産拠点を移しました。まずは韓国、次いで中国に進出。その後、中国の人件費高騰を受けてインドに進出しましたが、衛生面や納期面などさまざまな課題があり、23年前にベトナムに工場を移転しました。

松本 現在は、ベトナムの自社工場を生産拠点とされています。

歯朶 父は状況に応じて工場を次々移転させましたが、夫は海外工場の立ち上げ経験から「工場は固定すべき」という考え方でした。工場を移転すれば、職人が持つノウハウは途切れてしまいますから。ベトナム工場は、国営のナッツ工場を400名ほどの職人も含めて借り受ける形でスタートし、2007年に自社工場としました。日本国内に仕掛を作れる職人はもういませんから、その意味でもベトナムは貴重な生産拠点です。ただ、経済発展を遂げる中、人件費は当初の10倍以上に高騰しており、対策が必要です。

御堂 2代目の崇氏が急逝されて社長を引き継がれましたが、直後にリーマン・ショックと東日本大震災が起こり、厳しい状況が続きました。

歯朶 当時は経理の立場で会社を見ていましたが、自分が社長になるなど思ってもみませんでしたから、とにかく不安でしたね。特に影響が大きかったのは、東日本大震災でした。海辺で起こった震災によって釣り業界の売り上げは激減し、工場を縮小すべきか継続するべきか、非常に迷いました。

御堂 他社は海外にある提携工場への発注を控えるなどして手を打っていましたが、その逆の道を進まれましたね。

歯朶 国内市場は冷え込んでおり、製品を作り続ければ多くの在庫を抱えることになる。しかし、リストラによって職人がいなくなれば今後製品が作れなくなる―。最終的にベトナム工場の継続を決断しましたが、震災から1カ月半ほどは最低賃金を保証しつつ、一部の職人に休んでもらったり、工場を清掃してもらったりして乗り切りました。その間は会社も大変でしたが、職人たちもよく我慢してくれたと感謝しています。

その年、ベトナムの職人から「日本の復興に役立ててほしい」と寄付金を渡されました。当時の給与は月1万円ほどでしたが、少ない給与の中からみんなでお金を出し合って集めたそうで、胸を打たれましたね。その時、「人を大事にしてきたからこそ」と心底思いました。父の時代から職人を大事にしてきたことによって、国境を越えたつながりが生まれていることを、身をもって実感しました。

そのかいがあり、今では自社生産が強みの1つになり、同業界内へOEM供給も行うほど、釣り業界にとってなくてはならない工場になっていると思います。

ベトナム工場

チャレンジを続けたから今のハヤブサがある

御堂 ベトナムの人件費高騰や円安の影響を受け、2014年に値上げを断行したにもかからわず、売上高は毎年10%以上伸び、2016年度(2016年12月期)も5%の成長を達成するなど好調です。

歯朶 その都度、いろいろな手を打ってきたからだと思います。昔のまま海釣りだけにとどまっていたら、今のハヤブサはありません。

特にルアーは今後伸びると踏んで、2010年にベトナムにルアー工場を新設。最初は思ったように売れず苦戦し、「間違った決断だったのか」と自問したこともありましたが、現在では売り上げ推移が非常に好調で、挑戦してよかったと思います。

御堂 自前で試作室を持つなど製品開発にも力を入れていらっしゃいます。マイナーチェンジを含めて毎年100種類以上の製品を開発されていますが、原点はどこにあるのでしょうか?

歯朶 現場ですね。社員が世界中の釣り場や船宿などを回り、お客さまの声を集めています。プロパー品の売り上げは毎年落ちていくものですから、新製品でしっかりカバーしないといけません。現在は2018年に発売する新製品が出来上がり、2019年モデルを開発中です。

私自身が釣りをする「釣女」ですから、開発中の製品を実際に試して感想を伝えたりもします。一緒になって開発している感じですね。

松本 国内マーケットが縮小する中、子どもや女性向けの釣りイベント・教室の開催などで、新たな市場へのアプローチを積極的に進めています。

歯朶 10年ほど前は1290万人だった国内の釣り人口は、東日本大震災以降に670万人まで減少した後、2015年は750万人まで回復しているといわれています(日本生産性本部「レジャー白書2016」)。このままいけば国内人口が減ることは明らかですから、何も手を打たなければ企業は衰退の一途をたどります。

釣り人口が減少する原因の1つは、今の子育て世代が小さい頃にあまり釣りをしていないこと。ファミリー層を活性化するには、まず女性をターゲットにするべきだと考えました。男性が誘っても女性は釣りには行かないでしょうが(笑)、女性が誘えば男性はきっと一緒に釣りをしますよね。彼らが家庭を持てば、家族で釣りをするようになる。またそうやって小さい頃に釣りを経験した子どもは、大人になっても釣りを楽しむようになる。そうした循環をつくりたいと考えています。

御堂 お話を伺っていると、自社はもちろんですが、業界全体を盛り上げようという気持ちが伝わってきます。ハヤブサが伸びれば他社にも良い影響を及ぼし、その結果として釣り業界を変えていくことが期待されます。

歯朶 ただ、当社のような小さいメーカーにとっては大変なことも多々あります。そうしたイベントなどは商品購入に直結しませんから。社員には、「ハヤブサの知名度が上がることで将来の顧客につながる」と言い聞かせて頑張ってもらっています。ハヤブサブランドをよく知る世代の高齢化が進んでいますから、若い世代におけるハヤブサブランドの知名度アップが不可欠です。

松本 最近はSNS を通じた個人の発信力が高まっていますから、こうしたツールを広告宣伝に取り入れることも有効ですね。

歯朶 かつては業界新聞や釣り雑誌が主な広告出稿先でしたが、最近はインターネットを通した広告出稿が増えています。「情報発信」は今年のスローガンでもあり、ホームページ刷新のほか、インスタグラム(写真投稿型SNS)へ毎日投稿しています。ハヤブサのアカウントを開設して、開発現場や営業先、イベント会場などの様子を公開していますが、最初は社員に抵抗感があったようです。しかし、「できない」「やらない」は当社の禁句。何事も頭から否定せず、できない原因を考え、できる方法を見つけることが大事だと常に伝えています。

女性向けの釣りイベントも積極的に開催

子ども向けの「ハヤブサキッズ」教室で、子どものうちから釣りを楽しんでもらう

タナベ経営 コンサルティング戦略本部 チーフコンサルタント

御堂 裕一

タナベ経営入社後、人材育成部門にて企画から集客・運営業務まで一貫して従事。個性あるメンバーを育て、リーダーとして活躍。現在はコンサルタントとして、企業のビジョン・戦略構築から組織づくり、強みを生かす人事制度・人材育成システム構築を支援している。現場に入り込み、クライアントとのチーム編成を通じて、成果につなげていくことを得意とする。

アウトドアのイベントへ出展。釣りにとどまらず、幅広い対象へアピール

多くの人に感動を与えるメーカーへ

松本 歯朶社長が言い続けることで、社内の目標に対する認識が変わっているように感じます。

歯朶 目標については、「達成率が99.9%ではダメ」と継続的に伝えています。5年ほど前までは会社から与えられた目標だったため、社員の意識が低かった側面もありますが、今は、数字だけでなく行動に関する目標を立て、結果をきちんと評価に結び付けています。幹部が評価しますが、私自身も全社員と面談します。1人10分程度、東京や九州にも出向いて直接、話を聞いています。

御堂 社員が成長され、社長の代わりに発信できる人材も育っていますから、これからが楽しみですね。

歯朶 私は社長就任以来、ほとんど現場に出ていました。自分の目で現場を見ていたから、次の方針を打ち出してこられたと思っています。ですが、現場を任せられる人材も増えていますから、これからはきちんと社長業に取り組む段階に入ったと感じています。

松本 釣り業界はもともと男性社会です。そうした中、女性ならではの柔軟な発想で業界の活性化に貢献されていますね。

歯朶 男性ばかりの業界において女性経営者は珍しい存在ですから、注目していただけたことはありがたいですね。釣り業界以外にも、さまざまなメディアに取り上げていただいたことで、私自身が広告塔のような役割を担えたことは、大きなメリットだったと言えます。

御堂 他社のやっていないことを手掛けてきたことが、今のハヤブサにつながっています。

歯朶 環境に合ったものを常に取り入れていかなければ、企業は必ず衰退します。こうした経営の原則は、業界が違っても同じです。

今後は、「多くの人に感動を与えるメーカーになろう」を目標に掲げて、成長していきたいと考えています。

松本 新しいチャレンジを通して、ますますご発展されることを確信しております。本日はありがとうございました。

PROFILE

- 株式会社ハヤブサ

- 所在地:〒673-1116 兵庫県三木市吉川町 大畑341-23

- TEL:0794-73-0212(代)

- 創業:1959 年

- 資本金:5000万円

- 売上高:27億3000万円(2016年12月期)

- 従業員数:133名(2016年12月末)

- 事業内容:釣針・釣仕掛、アパレル製品、ペット用品の製造販売

- http://www.hayabusa.co.jp/

- お問合せ・資料請求

- お電話でのお問合せ・資料請求

06-7177-4008

担当:タナベコンサルティング 戦略総合研究所