FCCマネジメントレター:2017年11月03日

|

今週のひとこと 会社の命とは、社会における存在 価値である。 わが社の存在価値を再点検しよう。 |

|---|

☆ チームの活躍で成果をあげる

筆者が、保険会社A社の営業のコンサルティングを行った際の話です。保険という商品は、各社とも提供するメニューは、ほぼ同じで誰に売りにいくかで契約が決まるセールスである、と言っても過言ではありません。したがって、営業社員は見込み客を増やしていく取り組みに、日々注力しています。ちなみに、生命保険に加入するタイミングとして多いのが、結婚した時と家を買った時です。

今回、A社ではチームリーダーと若手4人の構成でプロジェクトをつくり、家を購入した人たちを、見込み客にしていこうと取り組みました。リーダーは若いメンバーに対して指示・アドバイスを細かくに行い、メンバー個々人もそれに従って活動していましたが、当初は成果があがりませんでした。

それぞれのメンバーが単独でお客さまを訪問していましたので、それなりの件数は提案できていたのですが、1人の営業スキルに依存してしまうため、契約率は低迷したままでした。

そこで、筆者がアドバイスをしたのは、若手4人を、2人×2のチーム営業体制に変えることです。チームを組めば、互いの不足した部分を補い合うことができ、思うように契約が決まらなくても、チームで色々と考え、プラス発想で前向きに取り組んでくれると考えたからです。実際、チーム営業体制に変えてから、契約率が徐々に上がりはじめ、若手4人の活躍も、より際立ってきました。チームだから実行し続けることができたのだと思います。

皆さんの会社でも、たくさんの「チーム」をつくり、そして活躍の場面をつくってあげてください。

コンサルティング戦略本部

コンサルタント

厚見 武史

年輪経営でじっくり育む「いい会社」

みんなが幸せになるために会社は存在する

家庭用寒天「かんてんぱぱ」で知られる伊那食品工業は、国内寒天市場のシェア8割を占めるファーストコールカンパニー。

創業以来48期連続増収増益という驚異的な実績を持つ同社だが、その本質は社員のハピネス(幸せ)を追求する独自の経営哲学にある。混迷の時代に会社はどうあるべきか ――。

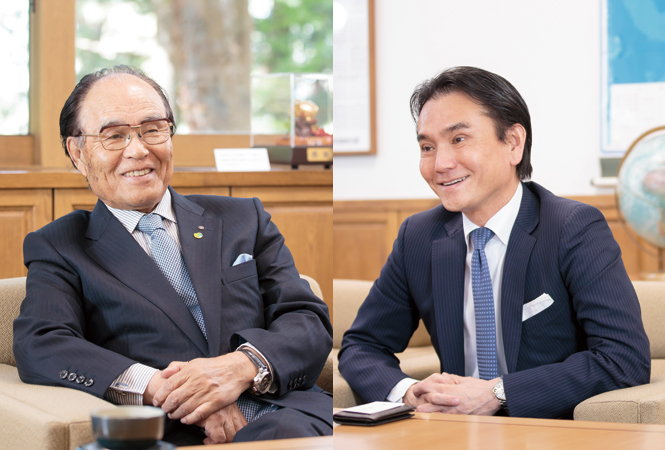

「売上高や利益は企業存続の手段にすぎない」と言い切る取締役会長の塚越寛氏に伺った。

社員のハピネスの総和こそ企業価値

若松 ここ「かんてんぱぱガーデン」は心が落ち着くような、素敵な場所ですね。この対談前にガーデン内の「そば処栃の木」に昼食で立ち寄ったのですが、予約も何もしていなかったのに「タナベ経営さんですね」とスタッフの方に声を掛けていただきました。

塚越 今回の対談のことをどこかで聞いたのでしょう。当社は社員に対して秘密をつくらず、何でもオープンにしています。会社は一枚岩になることが大事。そのためにはコミュニケーションです。私たちは社員旅行を毎年実施しており、1年おきに海外に行くのもそのためです。特に、2018年は創業60周年ですから、ヨーロッパへ行こうと計画しています。

若松 ヨーロッパ旅行は社員の皆さんにとっても良い記念になりますね。塚越会長は日頃から「社員を幸せにするために会社がある」と明言されています。

塚越 社員を大切にすると、目に見えて社内の雰囲気が良くなります。それがモチベーションにつながることを、これまでの経験から確信しています。今でこそ採用に苦労しなくなりましたが、創業からしばらくは人手不足が深刻でした。社員の定着率も低かったため、少しでも長く働いてもらえるように職場環境の改善に取り組んできました。常に、「どうやったら社員が楽になるか」「働きやすくなるか」という視点で、社員のためにお金を使う。こうした会社の姿勢が伝わるとモチベーションは上がりますし、環境改善は自分のことですから社員も真剣に考える。考える習慣が身に付いてより良い提案が出るようになる。そうして会社が少しずつ良くなっていくのです。

若松 社員が成長した分だけ企業が成長する、ということですね。しかし、昨今は売上高や利益だけで企業の成長や良さを測ろうとする風潮が強くなっているように感じます。

塚越 そうした考え方はあまりに短絡的だと思います。売上高を成長と捉えると、「自分だけが儲かればいい」となってしまう。利益についても、払うべきものを払わなければ会社の利益は増えますが、それでは周囲は豊かになりません。使うべきところに全部使った後に残ったものが利益です。だから私はいつも「利益はウンチ」だと言っています。人間は、排せつするために食べているわけではありませんね。もちろん、利益は大事です。利益がないと会社は経営できませんから。

木漏れ日の美しい「かんてんぱぱガーデン」

「どう儲けるか」ではなく「どうあるべきか」が大切

若松 急成長ではなく、木々が育つように、毎年少しずつ成長し続ける「年輪経営」を実践されています。創業当時からこうした経営哲学、経営方針をお持ちだったのでしょうか。

塚越 いいえ。社長代行就任当時は不良債権があって、資産らしいものなんてない日本一貧乏な会社でしたから、売り上げを上げることに必死でした。しかし、ある程度の規模になって経営が落ち着いたころ、会社はどうあるべきかを考えるようになりました。そのころ、二宮尊徳翁や松下幸之助氏の著書をはじめ、とにかく本をたくさん読みました。中でも影響を受けたのが、出光興産創業者の出光佐三氏が書いた『働く人の資本主義』(春秋社)。何度も読み返すうちに、「企業は本来、会社を構成する人々の幸せの増大のためにあるべきであり、そのために大事なことは会社が永続すること」という考えにたどり着きました。

若松 昨今は最短距離で規模を拡大するためのノウハウが重視されがちですが、塚越会長は経営の踊り場に立たれた時、どうやってさらに儲けるかではなく、「どういう会社になりたいか」に目を向けられたのですね。

塚越 目先の効率は長期的には非効率。「急がば回れ」ということわざがありますが、伊那食品工業でも、生産性向上より社員の環境改善に対する投資を優先してきたからこそ、社員が定着して会社がここまで大きくなったのだと思います。まずは社員が幸せになるために、そして世の中のために資金を使うことを意識してきました。

若松 最近は「働き方改革」などの言葉もありますが、とっくの昔からそれを実践されているのですね。私の経験では、経営不振の原因のほとんどは過剰投資と販売不振ですが、伊那食品工業の場合、景気動向に関係なく社員の幸せのために投資し続けてきたわけです。

塚越 社員が働きやすい環境をつくることが第一です。現在も寒天の生産工程の一部で自動化に取り組んでいます。建物・設備合わせて7億円規模の投資ですが、新たに自動化されるのは1つの工程のみ。この工程は大変な作業ですから、毎朝1時間ほどかけて事務担当も含めた全社員で行っていました。全員で行うというのも1つの工夫だったのですが、そこを自動化すれば社員は楽になります。改善後の生産性は今とあまり変わらないので採算は合いませんが、無借金経営ですし、長い目で見ればプラスの効果が大きいと考えての投資です。

研究開発で挑む高度の専門化とブランド化

若松 会社の設立から16年目の1973年、自社内に研究室を開設して技術や用途の開発を進めた結果、成熟商品と考えられていた寒天の可能性は大きく広がりました。ブランドを生み出した経営と大きな関係があると推察します。早い段階から研究開発に力を入れた理由をお聞かせください。

塚越 当初、研究室は10人でスタートしました。当時の社員数は約100人でしたから、その1割を開発要員に充てようと決めました。これは今も同じで、社員数約500人のうち、50人が研究開発に携わっています。メーカーは今後、研究開発が重要な存続スキルになるだろうと考えていました。1割と決めた理由は特にありませんが、遠くをはかるにはこれぐらいの人材が必要だろうと思います。

若松 寒天という素材を高度な専門性で業務用寒天、業務用食材、業務用ゲル化剤、家庭用製品と、総合展開されています。企業は成長過程において下請けで終わる企業と自社ブランドを持って開発力で成長できる企業の2つがあります。その大きな違いはブランドにある場合が多いのです。塚越会長のご著書『リストラなしの「年輪経営」』(光文社)の中で「『いい会社』をつくるための10箇条」が印象に残りました。

塚越 当たり前のことを当たり前に行うことは決して簡単なことではありません。だから、私は10箇条として明文化し、常にそれに照らし合わせて戒めとしているのです。

1. 常にいい製品をつくる。

2. 売れるからといってつくり過ぎない、売り過ぎない。

3. できるだけ定価販売を心がけ、値引きをしない。

4. お客様の立場に立ったものづくりとサービスを心がける。

5. 美しい工場・店舗・庭づくりをする。

6. 上品なパッケージ、センスのいい広告を行う。

7. メセナ活動とボランティア等の社会貢献を行う。

8. 仕入先を大切にする。

9. 経営理念を全員が理解し、企業イメージを高める。

10. 以上のことを確実に実行し、継続する。

人生は一度きり。 経営者が1人でも幸せになる人を増やそうという気持ちでいることが大事です。そうすると日本は本当に良い国になる。

「価格競争をしない」という戦略を選択する

若松 1980年に発売した消費者向けの「かんてんぱぱ」シリーズは、この10箇条を実践されて多くの支持を獲得し、ブランド化されています。

塚越 年輪経営を実践する上でブランド化は非常に良い方法です。ブランドが確立していると安売りしなくてよくなる。昨今は安いことが庶民の味方だと思われていますが、経済はそんなに単純なものではありません。価格を下げるために仕入れを値切れば仕入れ先の社員の給料が安くなり、貧しい人が増えてしまう。それでは幸せな人は増えません。

若松 価格には理由があります。安さの背景にも目を向けることが大事ですね。消費者向けの販売においてはオンラインショップを活用されていますが、直接販売は消費者との接点になるほか、適正価格を維持できるという利点もあります。

塚越 もともと県内に限って販売しており、県外では販売していませんでした。そこに、たまたま商品を購入した県外のお客さまから、「どこに行っても商品が置いていない」と手紙をいただくようになりました。初めは1日2、3通でしたから、商品を箱詰めしてお送りしていたのですが、その数は増え続け、気が付けば控えた名前が3万5000人に到達していました。せっかくなので試しに手紙を出してみたところ、リピート率が非常に高い。だったらネット販売しようとスタートしたわけです。

若松 普通なら大手スーパーへ販路を広げようとすることが多いですが、それをしなかったのはなぜでしょう。

塚越 販売量は増えるでしょうが、競争が激しく価格の低下などを招くと考えたからです。

若松 先見の明ですね。適正利益を確保する上で、価格決定権を持つことは非常に重要です。売れるからといってつくり過ぎない、売り過ぎない姿勢を貫かれた。なかなかできる決断ではありません。100年、200年と続いている老舗企業ほど、こうした経営スタイルを貫かれる企業が多いようです。

遠きをはかる戦略で年輪経営を目指す

若松 年輪経営によって売上高は191億800万円(2016年12月期)、自己資本比率は8割に達しています。盤石な経営基盤を築かれましたが、今後の展開についてはどのようにお考えですか。

塚越 消費者向けはオンラインショップがメインですが、今は自社店舗での販売にも力を入れています。当社は伊那市の本社に加えて全国8カ所に支店・営業所があり、全てに店舗を併設。さらに、2014年に安曇野や軽井沢に「かんてんぱぱショップ」を出店しました。ネット販売は好調ですが、1分野だけに頼るのは良くないと思っています。

若松 食品メーカーの中でも、店舗販売とネット販売をつなげた戦略を採っている企業は伸びています。店舗で買ったことのある商品や、店舗で確認した商品をオンラインショップで購入するなど、実店舗とネットを行き来する消費行動が最近の特徴です。実店舗は、商品を実際に見たり試したりと、体験できるところにも魅力があります。

塚越 体験に対するニーズは高まっていると感じています。当社では勤続10年目の社員に10万円のご褒美を渡しているのですが、多くの社員は、そのお金を旅行に使っているようです。「モノは欲しくないけど、旅行はしたい」。ここに次のヒントが隠れているような気がします。企業経営にとどまらず、日本経済、地域経済がもっと「コトの価値」に投資すれば、世の中は良くなると思います。

若松 同感です。私も、時代の変化を強く感じています。「モノ余りでコト不足の時代」であり、求められる価値が大きく変化しています。

塚越 現在の事業の延長線上で戦略を立てていては、時代を見誤るかもしれません。もっと大きな視点で事業戦略を立てる必要があります。二宮尊徳翁の言葉に「遠きをはかる者は富み、近くをはかるものは貧す」がありますが、まさにその通り。時代は変化するものですから、それを読んで手を打つことが肝要です。

若松 好調なうちに次の手を打っておくことが大事です。伊那食品工業は「いい会社をつくりましょう」という社是を掲げていらっしゃいます。塚越会長の経営哲学が社員にも浸透しており、事業展開とも一致していることが堅実な成長に表れています。

塚越 当社は一般的な経営論から外れているかもしれません。しかし、社員を大事にして、利益や成長を目標に掲げなくても経営できると証明したかった。これは私の野心でもあります。今後も、「いい会社だね」と言っていただける会社をつくっていきたい。だから社是の「つくりましょう」は進行形。いい会社の探求に終わりはありません。

若松 私を含め、全国の多くのリーダーに塚越会長のメッセージを参考にしていただけると思います。塚越会長の経営哲学を社員の皆さんが引き継がれ、ますますいい会社をつくっていかれることと確信しております。本日はありがとうございました。

伊那食品工業 取締役会長 塚越 寛(つかこし ひろし)氏

1937年、長野県駒ケ根市生まれ。病気により伊那北高校中退後、伊那食品工業株式会社入社、1983年同社社長就任。倒産寸前だった伊那食品工業を大きく成長させた。2005年同社会長就任。トヨタ自動車の豊田章男社長を始め、あらゆる業界のトップが経営のアドバイスを求める。主な著書に『いい会社をつくりましょう』(文屋)、『リストラなしの「年輪経営」』(光文社)など。 主な受賞歴に、科学技術庁長官賞(科学技術振興功績者表彰)、農林水産大臣賞(リサイクル推進協議会)、黄綬褒章、最優秀経営者賞(日刊工業新聞社)、旭日小綬章など。

タナベ経営 代表取締役社長 若松 孝彦(わかまつ・たかひこ)

タナベ経営のトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種を問わず上場企業から中小企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーはもちろん金融機関からも多くの支持を得ている。関西学院大学大学院 (経営学修士)修了。1989年タナベ経営入社、2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て現職。『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。

PROFILE

- 伊那食品工業㈱

- 所在地 :〒399-4498 長野県伊那市西春近5074

- TEL : 0265-78-1121

- 設立 : 1958年

- 資本金 : 9680万円

- 売上高 : 191億800万円(2016年12月期)

- 従業員数 : 445名(2017年2月現在)

- http://www.kantenpp.co.jp/

「船旅の楽しみ」を打ち出し、リピーターを創出

フェリーさんふらわあ × タナベ経営 SPコンサルティング本部

3航路を生かした独自商品で差別化に成功

真っ白な船体に描かれた水平線から昇る大きな太陽――。特徴あるデザインが印象的なフェリー「さんふらわあ」は、本州と九州・北海道をつなぐ定期船として海上輸送・旅客の両面から日本の発展を支えてきた。商船三井フェリーが関東〜北海道を運航するのに対し、関西~九州間は商船三井グループのフェリーさんふらわあが運航している。

フェリーさんふらわあは、神戸~大分、大阪~別府、大阪~志布志(鹿児島)という3つの航路を持つ。旅客営業部営業企画室課長代理の小野剛氏は、「3つの航路を持つことが他社との差別化につながっている」と分析。特に、3航路を組み合わせて関西~九州間を往復できる「舟遊プラン」は、利便性の高さと往復8280円からというリーズナブルな価格設定で幅広い層の支持を集める。また、1万円で関西~九州間を往復できる「弾丸フェリー」も人気が高い。

さらに乗客全体の半数超を占めるリピーターの多さも、同社の大きな特徴。その要因は、商品力の高さや付帯サービスにある。

「単なる移動手段としてではなく、旅の魅力をいかに打ち出すかが大事。九州は温泉や観光地が豊富ですから、現地の情報を集めてモデルコースを提案したり、周辺の提携店舗で割引や特典が受けられたりするなど、船旅を満喫するための『コト』づくりに力を入れています」と小野氏はプランの付加価値を強調する。

魅力あるプランや情報発信によって旅が充実すれば、顧客の満足度は上がる。そうした体験がリピーターやクチコミを生み、利用者の増加という善循環をつくり出している。

フェリーのイメージを変える「カジュアルクルーズ」

出航時に紙テープを投げ、航海を楽しむ「カジュアルクルーズ」を演出

単なる移動手段を超えて「旅」の充実に着眼した同社は今、航海そのものを楽しむ「カジュアルクルーズ」を戦略の中心に据える。

具体的には、出航時に紙テープを投げてドラを鳴らす船旅ならではの演出のほか、船内でのジャズ演奏やジャグリングショー、星空教室などを開催。レストランでは幅広い年代が楽しめるバイキング形式を採用し、月替わりで季節の料理を取り入れるほか、ファミリー層に人気のチョコレートファウンテンを導入するなど、「船内をいかに楽しんでもらうか」に趣向を凝らす。

中でも、カジュアルクルーズの代表的なプランが、「昼の瀬戸内感動クルーズ」である。島々が点在する瀬戸内海の美しい景色を船上から堪能できるプランで、船内でクラシックコンサートや、海を見ながら有名料理店の懐石弁当が楽しめる、ワンランク上のクルージングを提供。非日常を演出するリッチな船旅が評判となり、今や関西圏だけでなく関東からも予約が入るほどの人気商品へと成長した。

旅客営業部営業企画室課長代理の髙木俊彦氏は、「究極は、船に乗ることが旅の目的になること。クルージングは日本で一般的ではありませんが、瀬戸内海など世界的に見ても美しい景色はまだまだある。そういった資源を生かして、もっとカジュアルクルーズを打ち出していこうと考えています」と、市場の拡大に期待を寄せる。

フェリーさんふらわあ 旅客営業部 営業企画室 課長代理 小野 剛氏

フェリーさんふらわあ 旅客営業部 営業企画室 課長代理 髙木 俊彦氏

2018年新船竣工ワンランク上の船旅を提供

新造船「さんふらわあ さつま」「さんふらわあ きりしま」が2018年に就航(写真はイメージ図)

2018年3月と6月には、大阪~志布志間で新造船「さんふらわあさつま」「さんふらわあ きりしま」が就航する。これを機に、同社は本格的にカジュアルクルーズ市場を広げていく考えだ。

新造船では、よりクルーズに近い船内設備や雰囲気を採用。バリアフリー設計や専用バルコニーが付いたスイートルームをはじめ、プライベートスペースとなる個室を大幅に増やし、全室にシャワー・洗面スペース、トイレを完備する。一方、エントランスや船上レストラン、大浴場などのパブリックスペースを現行船の2.5倍へ増床。これまで以上にゆったりとくつろいだ雰囲気の中で、雄大な太平洋の航海を楽しむことができるつくりだ。

「おひとりさまでの旅行はもちろん、家族連れやシニア層まで楽しんでいただけるよう設計しています」と小野氏。さらに、ペット同伴可能な個室を設けるほか、船内にドッグランの設置を計画している。

「今やペットは家族の一員です。しかし、まだ公共交通機関を利用して愛犬と旅行することは難しいのが現状。ペット連れのお客さまをはじめ、さまざまなニーズに応えられるサービスを提供していきたい」と髙木氏。顧客の変化を捉えた新たな切り口で、新規開拓を進めていく。

スイートルームではぜいたくな船旅が楽しめる

開放感あふれるエントランス

新規顧客開拓に向けたマーケティング戦略

同社が新たな挑戦を続けるのには理由がある。「フェリーを取り巻く環境は変化していますから、マーケットを先読みして顧客創造につなげることが必要」と小野氏。これはマーケティングにも共通する。急速なスマートフォンの普及を受けて、同社は今年から新たに、富士通・富士通総研とデジタルマーケティングの取り組みを開始。ホームページの閲覧情報(個人情報に当たらないもの)やソーシャルメディアの情報などを分析し、顧客のニーズに合わせた情報提供やサービス向上、広告配信などに活用する。

もちろん、従来からの宣伝や販促活動にも重きを置く。とりわけ、新規開拓に向けた販売促進において力を発揮するのがノベルティーの存在だ。

「大規模なイベント時にパンフレットなどを配布しますが、ノベルティーがあると立ち止まっていただけます。手渡しするとき、さんふらわあへの質問やご意見をいただくことも多く、サービスや商品開発において貴重な情報になっています」(髙木氏)

同社はこれまで数多くのノベルティーを開発してきたが、特にタナベ経営と開発したさんふらわあのロゴ入りボールペンは「書きやすい」と評判だ。このボールペン、同社のマーケティングに対するこだわりが垣間見える一品でもある。

「ノベルティーとしてボールペンをよくもらいますが、書きにくいものが多い。せっかく配布しても使っていただけないと意味がありませんから、とにかく滑りがよく書き心地のよいものをタナベ経営に依頼しました」と髙木氏。このボールペンは乗船名簿の記入用として船内に置いているが、以前と比べて持ち帰る人が格段に増えた。だが、小野氏によれば、「それも狙いです。ボールペンを持ち帰ったお客さまに、日常生活の中でお使いいただくことで、さんふらわあの宣伝につながっている」とのこと。ちょっとした違いやこだわりが、広告宣伝の効果につながっている。

日常生活で使いやすいノベルティーが充実

ソフト・ハードを充実させ本物の「おもてなし」を

今や利用者は学生やファミリー層、シニア世代に至るまで、幅広い年代に広がっている。さらに今後は、「九州や関西圏にとどまらず、中部圏、関東圏の需要を掘り起こしていきたい」と小野氏は意気込みを語る。

カジュアルクルーズの拡大を目指す中、同社は2年前から全社的なCS(顧客満足)向上への取り組みを本格化。全社員に接客の訓練を行うほか、船内の誘導担当や電話受け付け担当の社員に対し、専門研修などを通じてサービス向上を図ってきた。

こうした小さな積み重ねは、乗客からの支持に直結する。実際、「何十年ぶりにフェリーを利用したお客さまから『こんなに良くなっている!』と褒めていただくことも多いですよ」と髙木氏は語る。ハードとソフトの両面で改革を進めた結果、フェリーのイメージは確実に変わっている。単なる移動手段を超えるカジュアルクルーズが、国内旅行の新たなトレンドとなる日は遠くないだろう。

中央左が小野氏、同右が髙木氏

PROFILE

- ㈱フェリーさんふらわあ

- 所在地 :〒658-0031 兵庫県神戸市 東灘区向洋町東3-21(本部事務所)

- TEL : 078-857-5470

- 設立 : 1884年(現商船三井)

- 資本金 : 1億円

- 従業員数 : 251名(2017年4月現在)

- 事業内容 : 一般旅客定期航路事業(カーフェリー運航)

- http://www.ferry-sunflower.co.jp/

2018年は新船デビューの節目の年。飛行機・電車などの他の交通機関では味わえない「カジュアルクルージング」という魅力によって、ファンを囲い込む絶好のチャンスであるといえよう。

- お問合せ・資料請求

- お電話でのお問合せ・資料請求

06-7177-4008

担当:タナベコンサルティング 戦略総合研究所