COLUMN

コラム

閉じる

中小企業庁が発行する「中小企業白書(2025年度版)」においては、海外展開が成長戦略の重要な柱の一つとして位置づけられています。

一方で、タナベコンサルティングのリサーチでは、海外進出に関するノウハウや現地商習慣への理解不足、ならびに海外戦略を担う人材の不在を理由に、進出の意思決定や戦略の策定・推進に踏み出せていない企業が一定数存在していることが明らかになりました。

本記事では、これまで海外進出を検討されたことのない事業者の皆さまに向けて、以下の3つの視点から情報を整理・ご紹介いたします。

1.海外進出の全体像

2.海外進出における戦略の構築

3.海外進出後の成長戦略

※出典1:中小企業白書(中小企業庁)

※出典2:経営者の成長投資アンケートレポートGLOBAL 2025年5月(株式会社タナベコンサルティング)

海外進出の全体像

海外進出の形態

「海外進出」と一言で言っても、実務上の進出形態は多岐にわたり、新たに海外展開を検討する際、「選択肢が多すぎて、どこから手をつければよいか分からない」というご相談をよくいただきます。

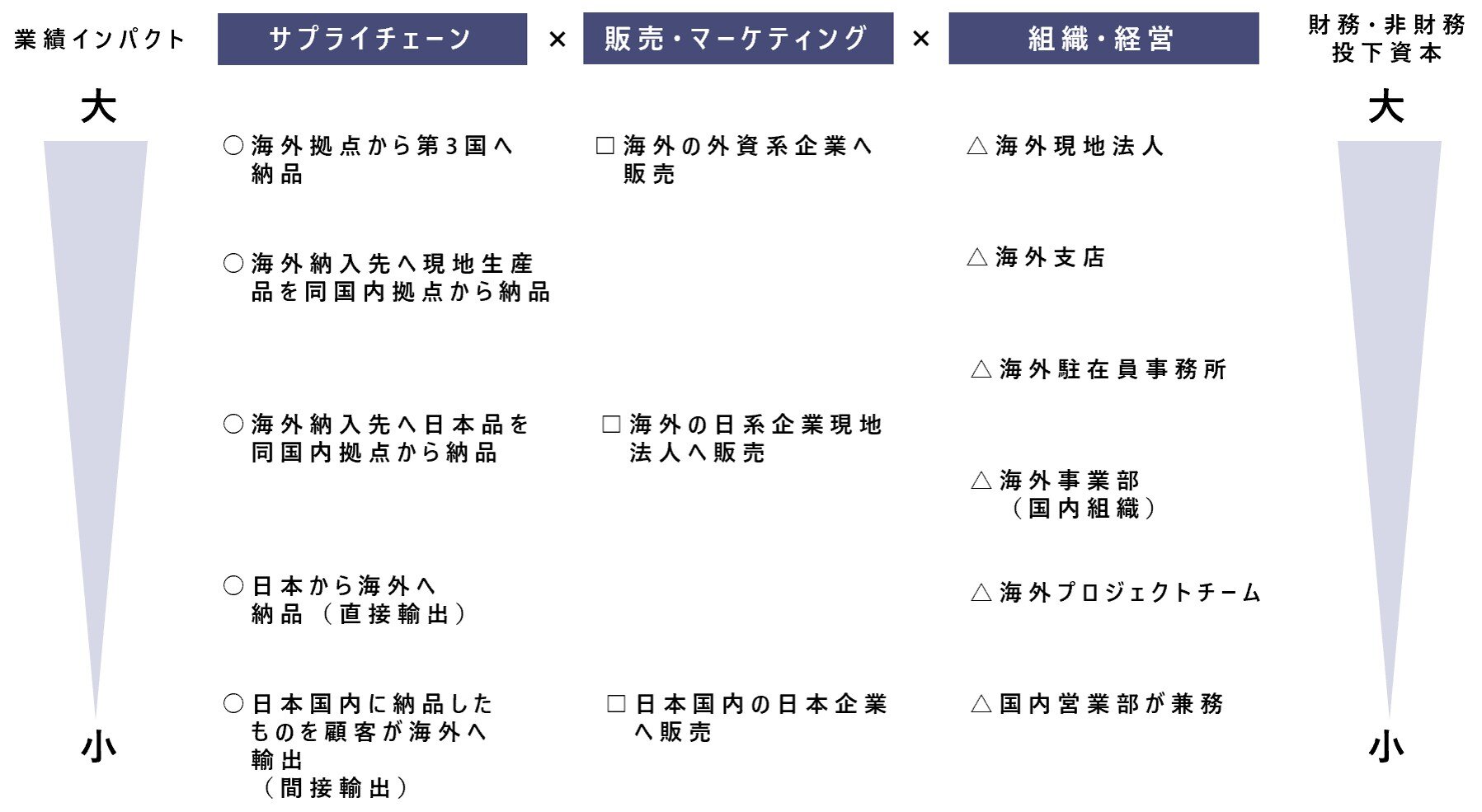

そうしたお悩みに対し、考え方を整理する一つの枠組みとして、「サプライチェーン(モノの流れ)」「販売・マーケティング(誰に売るのか)」「組織・経営(海外展開を推進する体制)」の3つの視点から捉えてみることをおすすめしています。

図1では、これら3つの視点における代表的な進出形態を、「業績インパクト」および「財務・非財務の投下資本」の規模という2軸で整理しています。

各要素において、図の上に位置する形態ほど、海外事業としてのインパクトが大きく、社内で求められる資源も増していきます。

まずは自社の現状をマッピングしてみて、「海外事業をさらに拡大するには、次にどの領域を目指すべきか」「その推進にあたり、どの資源を強化・補完すべきか」を検討することで、次の具体的なアクションが見えてくるはずです。

なお、これら3つの視点は基本的に相互に連動します。

たとえば、「現地で生産・サービス提供を行い、ローカル企業に販売する」といった形態をとる場合、現地法人の設立が伴うことが一般的です。

もっとも、その連動性の度合いは、企業の戦略やリソースによって異なります。

図1:タナベコンサルティング作成

サプライチェーン

たとえば、日本国内で生産・納品した商品を顧客が海外に輸出するケースは「間接輸出」に該当します。これは、国内販売と流通経路がほとんど変わらないため、最も取り組みやすい海外進出の形態といえます。

一方で、現地で生産される商品と比較すると、間接マージンや物流コストの影響により価格競争力で劣る点が懸念されます。

また、直接輸出や現地生産といった上位の進出形態に移行するほど、現地化が進み、トータルコストの抑制や市場への対応力は向上します。

その反面、現地対応に向けた資本投下、人材確保、現地組織のマネジメントなど、多面的なリソースが必要となるため、より慎重かつ本格的な経営判断が求められます。

販売・マーケティング

ふたつ目の要素は「販売・マーケティング」です。

たとえば、日本国内の日本企業へ販売し、その販売先が製品を海外へ輸出する場合、既に顧客との関係性が構築されているため、海外進出の初期ステップとしては比較的取り組みやすい形態といえます(ただし、輸出先の国に応じた製品・サービスのカスタマイズは必要となります)。

一方で、サプライチェーンの項でも述べたとおり、間接輸出は最終顧客にとっての販売価格が高くなりがちで、価格競争力を失いやすい点に留意が必要です。

加えて、輸出の可否が販売先に依存するため、意図したとおりに海外展開を進められない可能性があることも重要な留意点です。

自社で海外の顧客を開拓し、直接販売する場合は、初期段階における販路開拓や関係構築に一定の負荷が伴います。

しかし、一度顧客との信頼関係を築くことができれば、自社主導で価格交渉や追加提案を行えるようになり、海外事業の成長スピードを飛躍的に高めることが可能となります。

組織・経営

生産活動(サプライチェーン)や営業活動(販売・マーケティング)を戦略的に推進していくためには、それらを支える適切な組織設計が不可欠です。

既存顧客や既存の販路が活用できる段階であれば、国内の営業担当や製造担当が兼務で対応することも可能です。

しかし、海外顧客のフォローや輸出対応が必要となるフェーズに入ると、海外事業に特化したチームや人材の配置が求められます。

配置された人材に対しては、参入地域の事業環境・文化・言語など、海外ビジネスに対する理解を深める教育施策が欠かせません。

さらに、既存事業と比べて新たに取り組む海外事業では、より多くの判断を要し、関係者を巻き込む高いコミュニケーション能力が必要となります。

日本企業においては、海外に社員を派遣する際、一般社員であってもマネージャークラスとして派遣することが一般的です。

そのため、海外事業に携わる人材には、リーダーシップを発揮できるよう、教育・育成・支援体制の整備が重要な要素となります。

海外進出の準備ステップ

そもそも、海外進出を通じて何を得たいのか(長期ビジョンの設計)?

海外進出を決断するうえで最も重要なのが、「なぜ海外進出をするのか?」という問いへの明確な回答です。

海外事業は、国内では得られない大きな市場機会にアクセスできる一方で、多くの競合との熾烈な競争や、異文化ビジネス特有のトラブルに直面するリスクも抱えています。

そうした困難に直面した際、心の拠りどころとなるのが、進出当初に掲げた「海外進出によって何を達成したいのか」という明確な目標や目的意識です。

この目的が曖昧なまま進出を進めてしまうと、一時的な損失に耐えきれずに撤退してしまう、あるいは撤退すべきタイミングで判断ができないといった事態を招き、経営判断の軸がぶれてしまう可能性があります。

だからこそ、この想いを「5年後」「10年後」といった中長期的なスパンの定性・定量目標へと具体化することが重要です。

そうすることで、「この目標を達成するために、どのような戦略・アプローチをとるべきか」という視点に落とし込むことができ、より明確な戦略設計につながります。

事前調査

大きな目標を定めた後は、進出判断の前提となる調査・分析フェーズに入ります。 具体的には、進出を検討している地域の外部環境(人口動態、経済状況、政治・社会情勢)や市場環境(該当製品の市場規模、競合の状況)を調査するとともに、それぞれの地域において自社の強みや独自性が活かせるかどうかといった内部要因を整理・把握したうえで、進出候補とするマーケットを選定していきます。

この考え方は、国内取引(間接輸出)においても同様です。

たとえば、特定の地域に強みを持つ日本企業にアプローチする場合であっても、輸出先市場における自社製品・サービスの強みを事前に認識しておくことは極めて重要です。

また、調査段階で「海外では自社の強みを十分に発揮できない」「むしろ日本国内市場に成長の可能性がある」と判断された場合には、海外進出を一時見送り、国内市場に特化した戦略策定へとシフトすることも有効な選択肢となります。

調査手法としては、文献などによるデスクリサーチに加え、既に進出している企業や関連取引先へのヒアリングも有効です。

さらに、実際に現地企業とコンタクトを取り、現地を訪問することで、市場の期待値や事業の実現可能性をより具体的に把握することが可能となります。

戦略骨子策定

事前調査の結果を踏まえ、選定した市場への参入ステップを戦略骨子として策定します。

この中には、投資計画や具体的なアクションプランに加え、売上金額や販売数量などの目標数値の設定が含まれます。

売上目標と概算の単価が定まることで、目標達成に向けて必要となる人員体制や財務的な投資規模を見積もることが可能となり、あわせて中期的な損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計画の策定へとつなげていくことができます。

戦略の実行・推進

戦略骨子に基づき、具体的なアクションプランを推進していきます。

初期段階で大きな障壁となりやすいのが、現地パートナーや顧客の開拓、ならびにネットワークの構築です。

しかし、事前の調査段階において現地顧客へのヒアリングなどを通じてネットワークをある程度構築できていれば、この実行・推進フェーズは格段にスムーズに進行します。

当社では、海外顧客の販路拡大を支援するにあたり、参入市場におけるターゲット企業の選定にとどまらず、ファーストコンタクトの創出や面談の取次といった実行支援フェーズにも対応可能です。

成長ステージにおける注意点

実際にターゲット市場での取引が開始され、事業が拡大フェーズへと移行した際に特に留意すべき点が、組織における海外事業推進体制の見直しと人材育成の強化です。

多くの場合、進出初期の売上規模が小さい段階では、経営層や社長直轄のプロジェクトチームのみで推進されるケースが一般的です。

しかし、拡大フェーズにおいては、より多くの社員の関与・協力が不可欠となります。

このとき、海外事業の意義や進捗状況が社内で十分に共有されていない場合、社内理解が進まず、事業成長のボトルネックとなる可能性があります。

そのため、海外事業の初期段階から、会社全体としての方向性(ビジョン)に海外事業をしっかりと位置づけ、社員と共有していくことが重要です。

あわせて、社員の不安や抵抗感を払拭する手段として、教育計画の中にグローバル教育の要素を戦略的に組み込むことが有効です。

たとえば、管理職層に対しては、現地拠点のマネジメントスキルや、現地人材を巻き込んだグローバルプロジェクト推進に必要なリーダーシップ研修を、一般社員に対しては、海外事業の意義理解や、現地法人の窓口となる社員との円滑な連携を実現するための異文化コミュニケーション教育など、階層別・役割別に応じた教育体系の整備をお勧めします。

まとめ

今回は、海外事業の形態および海外進出のプロセス全体像についてご紹介しました。

海外展開を検討される際、「この国であればこの製品が売れそうだ」といった局所的な着想からスタートされるケースが少なくありません。

しかし、実際に進出を決断する段階では、国内事業を含めた全社的な事業目標との整合性を踏まえたうえで、大局的な目標を策定し、そこから戦略を具体化していくプロセスが極めて重要です。

タナベコンサルティングでは、事業者の皆さまが抱く海外進出への関心や想いを出発点に、ビジョンの策定から、分析に基づく成長戦略の構築、アクションプランの策定・実行支援に至るまで、構想の具現化・実現を一気通貫でサポートすることが可能です。

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト

長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト